「社用車で事故が起きたら?」弁護士が不測の事態に備える方法を解説

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】

交通事故の件数は年々減少している一方で、“交通事故ゼロ社会”という政府や自動車業界を挙げて取り組む究極の目標達成までは、いまだ道半ばの状況だ。同じように、普段から社用車の事故防止に取り組んでいる企業でも、不測の事故が発生してしまう可能性がある。

そんな万が一の事態への冷静な対処には、事故対応に関する知識をあらかじめ整理しておくのが有効だ。そこで今回は、事故被害者の代理人として多くの実績を持つ弁護士法人サリュで、代表を務める西村学氏(以下、西村氏)に解説してもらった。

弁護士法人サリュ 代表 西村学氏

社用車で事故が起きた場合はどう対処するべき?

――社員の安全運転教育に注力している会社であっても、社用車の事故は起こり得るものです。事故が起きてしまった場合、まず何をするべきでしょうか?

西村氏:道路交通法第72条第1項(※)に、交通事故があったときは直ちに車両等の運転を停止して、「負傷者を救護すること」、「危険防止措置を講じること」が定められています。

また、同じ条文で「交通事故の発生日時と場所、被害や損壊の程度」などを警察に報告することも義務付けられています。つまり、まず安全を確保した上で被害状況を確認して、「負傷者の救護」と「警察への通報」を行う必要があります。

※道路交通法第72条第1項:交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

引用:e-Gov法令検索

西村氏:ひき逃げが代表的な例ですが、負傷者がいるにもかかわらず救護措置をしないで現場から立ち去った場合、「救護義務違反」で刑事罰を受ける可能性(※)があります。ちなみに、会社で任意保険に加入している場合も多いと思いますが、保険会社への報告は事故現場で行わなくても問題ありません。

※道路交通法第117条第1項:車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

同第2項:前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

引用:e-Gov法令検索

――警察が到着するまでに、可能な場合は相手方と話して事故状況を整理しておくべきでしょうか?

西村氏:「こちらはちゃんと停止していました」とか「そちらが方向指示器を出していませんでしたよね」など、警察が到着する前に当事者同士で話すことはおすすめしません。後で検証してみると、主張と事実が異なる場合も多々ありますから。事故の詳細は、警察が現場検証を行うので、それまでに相手方と話をつけることは無理にしない方がいいでしょう。

また、誤解している人がいるかもしれませんが、「自分の過失を認めることになるから、謝ってはいけない」というのは間違いです。謝罪したからといって、補償内容が変わったり、責任が重くなったりするわけではありません。むしろ、高圧的な態度に出たことで、事故後の話し合いがこじれるケースさえあります。交通事故が起こったら、相手方を気づかって声掛けをすることが非常に重要です。

――正しい対応ではないと承知していますが、強引に示談で終わらせた場合はどうなるでしょうか?

西村氏:実際にそのような事例はあまりないのですが、その場で金銭を渡したとしても、示談成立とはなりません。単に治療費や見舞金として受け取っただけ、と相手方が後から反論することは十分可能です。

ただ、自分が金銭を受け取った側であった場合、相手方が「双方合意の上で解決済み」と主張して、その後のやり取りがこじれる可能性はあります。いずれにしても、病院の治療費を立て替えるようなケースを除いて、金銭を渡さない、受け取らないのが賢明です。

社用車の事故は、誰が賠償金や修理費用を負担する?

――続いて、賠償金などの負担について伺います。社用車で事故を起こした場合、運転していた社員が損害賠償請求をされたり、車両の修理費用を負担したりすることはあるのでしょうか?

西村氏:会社の事業は社員の活動によって利益を上げるものですから、利益を受ける以上は損失も負担しなければならない、というのが法律上の基本的な考え方です。

会社の「使用者責任(※)」というものが民法で定められていて、例えば、社員が事故を起こして相手に損害を負わせてしまった場合、基本的にその損害賠償は会社に請求されます。

気になるのは、社員の不注意などの過失で起きた事故でも、会社が賠償金の全額を負担する必要があるのか、という話ですよね。「求償権」といって、会社から社員に対して、賠償額の上限4分の1程度を目安として請求できる場合があります。

ただ、これは個別具体的かつ慎重に判断しなければならない問題です。居眠り運転を例に挙げると、明らかに過重労働が事故の原因である場合は、運転していた社員の過失であっても賠償金を負担させるのは難しいでしょう。

※民法 第715条第1項:ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索

――業務中の事故であれば会社の責任になる点は理解できますが、業務時間外に私用で事故を起こした場合はどうでしょうか?

西村氏:業務外で社用車を無断使用して事故を起こした場合、社員本人にも責任はあると思います。ただ、被害者の立場からすると、事故を起こした社用車が業務時間外かどうか判別するのは難しいですから、一般的に会社が責任を負わなければならない場合が大半でしょう。

――営業車などの車両であることが明らかではなくて、一見すると自家用車と変わらない場合でも同じように考えるのでしょうか?

西村氏:その場合は議論の余地がありますが、それでも会社側が責任を追及される可能性は高いと思います。「社員が業務外でも乗れるような状態にしておいた」という点で管理責任を果たしていないと捉えられますから。

――少し話は戻りますが、「使用者責任」という言葉が出てきました。似た用語に「運行供用者責任」というものがありますが、これらはどういうものなのでしょうか?

西村氏:「使用者責任」は、先ほど述べたように民法で定められているもので、対象は自動車に限りません。例えば工事現場で作業員の過失によって歩行者を負傷させた場合なども含み、業務上の事故は社員を使用(雇用)していた会社に責任がある、という考え方です。

「運行供用者責任」は、自動車損害賠償保障法(※)に基づくもので、これは会社だけではなく個人の場合も対象になります。よくある事例として、夫名義の車で妻が事故を起こしたときに自動車の所有者が「乗っていいですよ」と許可していた場合、所有者自身も責任を負います。また、運行供用者責任は、「運行によって他人の生命または身体を害したとき」に賠償責任が生じるもので、物損は含まれません。

自動車損害賠償保障法 第3条:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索

――リース車両を業務で利用する会社は多いと思いますが、その場合の運行供用者責任はどうなるでしょうか?

西村氏:リース車両の場合、所有権はリース会社が持ちますが、実際の使用者(※)は会社名義になっていることが多いです。その場合も、基本的にはリース車両を使用している会社が運行供用者責任を負うことになります。そのほか、ローンを組んでいる場合はローン会社やディーラーに車両の所有権が留保されることが多いですが、その場合も基本的には実際の使用者が運行供用者責任を負います。

※ここで言う「使用者」は、車検証などに表示される車の「使用者」の意味。使用者責任における「使用者(雇用主)」とは全く別の用語。

社用車の事故やトラブルを減らすためにできることは?

――実際にさまざまな交通事故に対応してきた立場から見て、社用車の事故やトラブルを減らすためにはどんな対策が必要だと考えますか?

西村氏:事故発生時の対応をマニュアル化したり、外部講習を受けたり、効果的な方法はたくさんあると思います。特に悪質なケースについては、減給や解雇などの懲戒事由として就業規則に盛り込んで対策している会社も多いでしょう。「事案に応じて」という前提ですが、「場合によっては社員に自己負担してもらうことがある」とあらかじめ記載しておく方法もあります。ただし、その場合は賠償額や負担割合を明記してはいけませんので注意してください。

――社用車の重大事故が起こった場合は会社の信用にも関わりますから、厳しい姿勢で臨むのも一つの方法というわけですね。

西村氏:賠償金や修繕費などはもちろんですが、社員が免許の取り消しや停止などの行政処分を受けたら、社用車を業務に使っている会社は不利益を被りますよね。そうなると収益にも影響して、社員の不利益にもつながります。そうしたリスクがあることを丁寧に説明して、事故防止の重要性を社員に理解してもらう必要もあると思います。

――社用車の事故防止に、ドライブレコーダーなどの車載器が貢献できることはあるでしょうか?

西村氏:最近は、速度や急ブレーキなどの運転データを取得できるドライブレコーダーや、取得した運転データが保険料と連動するテレマティクス保険(※)もあります。そうした機能を持つドライブレコーダーが搭載されていることで速度超過などの違反に気を付けるようになりますし、一つの抑止力になると思います。

一方で、会社が社員の行動をどこまで管理するのか、という問題は考えておく必要があります。休憩時間を含めて逐一把握するとしたら、プライバシーへの配慮といったほかの問題が生じてきます。

先ほど述べたように、社用車の事故を防ぐことは、会社の利益を守り、不幸な事故被害者を生まず、社員の身の安全を守ることにつながります。社用車にドライブレコーダーを搭載する場合も、その重要性をしっかり説明すれば理解を得られると思います。

※テレマティクス保険:取得したドライバーの運転行動に関するデータや、走行距離などの運転情報に関するデータをもとに保険料を算出する自動車保険。

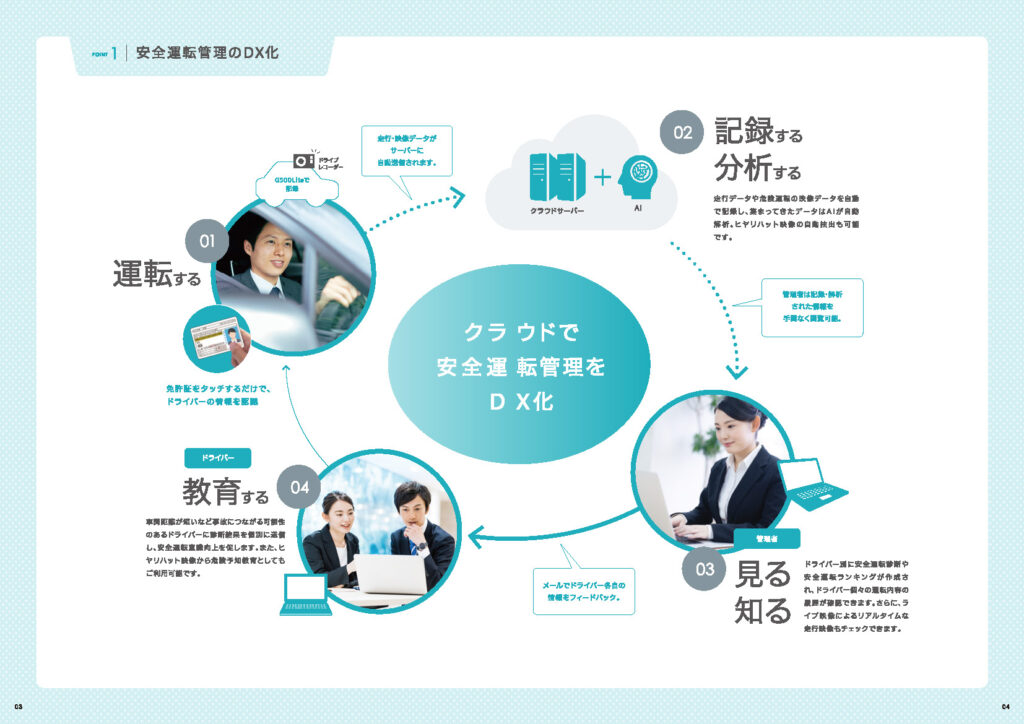

*通信型ドライブレコーダーの強み

運転状況の見える化で事故の予防につなげる

車間距離や速度超過、道路交通法違反など、ドライバーのさまざまな運転行動を見える化できます。可視化したデータをドライバーごとの運転診断に活用するなど、日々の安全運転管理に役立つ機能が満載です。

AIが抽出したヒヤリハット映像を安全運転教育に

AIがヒヤリハットの可能性がある映像のみを自動で抽出します。ヒヤリハットの発生地点をマップ上に表示して危険なポイントを共有したり、ヒヤリハット映像を活用したe-Learning資料を作成したり、ドライブレコーダーが取得したデータを日々の安全運転教育に活用できます。

全車両の位置情報をリアルタイムで確認

社用車がいまどこにいるのか、どこでどんな走行をしたのかを記録し、確認することが可能です。万が一の事故でも、場所と状況のスムーズな確認が可能になり、迅速な対応に貢献できます。

社用車で事故を起こしても慌てないために

【今回のポイント】

- 事故が起きたら、まず「負傷者の救護」と「警察への通報」を

- 社用車の事故は基本的に会社が責任を負う

- 事故防止は会社と社員の利益につながる

仕事に追われるあまり、社用車の運転中に「早く次の現場に向かわねば」と焦ってしまう人は大勢いるかもしれません。万が一、そんなときに事故を起こしてしまったら、冷静さを失って正しい判断ができないこともあり得ます。今回紹介した情報を活用する場面が少しでも減ることを願う一方で、もしもに備えた学び直しになれば幸いです。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.03.29

2022.03.29特集「ドライブレコーダーの進化に迫る」を初めて読む人はまずはこちらから!

コネクティッドカーが進化を続ける中で、人とクルマをつなぐインターフェースの重要性が高まっ...

-

2021.10.22

2021.10.22「会話するAI」が運転指導? データ活用の最前線【大阪大学×デンソーテン】

コネクティッド技術の進展によって、ドライバーは道路状況や現在地の周辺で利用できるサービス...

-

2022.11.24

2022.11.24整備のプロが教える「日常点検」 事故防止につながる社用車の管理とは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 クルマ本体のトラブルを防ぐために欠かせない日常...

-

2022.10.05

2022.10.05「ながらスマホ」がご法度の現代こそ、知っておきたいネット・ゲーム依存

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 SNSやソーシャルゲームなど、今やスマートフォ...

-

2022.09.05

2022.09.05ウェアラブルデバイスの最前線と、コネクテッドカーの未来予想図

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 スマートウォッチの普及が進み、ウェアラブルデバ...

-

2022.08.04

2022.08.04拡大する「働くクルマ」の役割 視覚を助けるインターフェースとしての可能性

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 CASEやMaaSといったキーワードに代表され...

-

2022.08.23

2022.08.23鍵は「リアリティ」にあり!交通心理学から見た事故防止とは?

九州大学大学院 システム情報科学研究院 志堂寺和則教授 【特集:ドライブレコーダーの進化...

-

2022.07.07

2022.07.07企業を悩ます飲酒運転、根絶に向けて何に取り組むべきなのか?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者は...

-

2022.06.23

2022.06.23「社労士に聞く安全運転管理」社有車を円滑に運用するルール作りとは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 社有車の事故防止や安全運転管理は、企業が継続的...

-

2022.03.08

2022.03.08AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「若者の車離れ」と言われるようになって久しい。...

-

2022.02.08

2022.02.08加齢で変わる運転操作 運転行動を記録するドライブレコーダーの活用法は?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 ここ数年、高齢運転者の免許返納問題について盛ん...

-

2022.01.11

2022.01.11意外と知らない、居眠り運転の防ぎ方【睡眠専門医・坪田先生インタビュー】

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 通信型ドライブレコーダーは、取得した走行データ...

-

2021.12.10

2021.12.10あおり運転はなぜ起きる?仕組みと対処法を専門家に聞いた!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 2020年6月、道路交通法が改正され、「妨害運...

-

2021.10.21

2021.10.21ヒヤリハットを自動運転の安全基準づくりに! ドライブレコーダーの新機軸

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 デンソーテンが開発する通信型ドライブレコーダー...

-

2021.10.21

2021.10.21「右折時どこを見ていますか?」ドライブレコーダーの事故防止への活用を探る!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「さっき交差点を右折したとき、どこを見ていまし...

Contact USお問い合わせ・資料請求