整備のプロが教える「日常点検」 事故防止につながる社用車の管理とは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】

クルマ本体のトラブルを防ぐために欠かせない日常点検。特に自家用車よりも走行距離が長い社用車の場合、適切な保守管理は一層重要になる。しかし、日々の仕事に追われてなかなか手が回らない人も多いはず。そこで今回は、整備のプロに話を伺った。大型バスから乗用車まであらゆる車種の点検・整備を行う神姫商工で、副安全運転管理者を務める藤井康生氏は「日常点検は10分程度で終わりますし、特別な工具も必要ありません」と語る。日常点検ではどんな項目をチェックするのか、この機会におさらいしてみよう。

神姫商工株式会社 総務部教育課 課長 藤井康生氏(国家一級自動車整備士)

意外と知らない日常点検

――社用車に限らず、クルマは車検のときにプロの目で厳しくチェックされていると思います。それとは別に点検を行う必要があるのはなぜでしょうか?

藤井氏:車検は国が定める安全・環境面の基準に適合しているかを確認するもので、次の車検までの安全性を保証するものではありません。ですから、多くの企業が社用車として使用している乗用車も、適切な時期に日常点検や定期点検を行う必要があるんです。

――日常点検と定期点検にはどのような違いがあるのでしょうか?

藤井氏:日常点検は走行距離や運行状態などから判断して、適切な時期に点検を行うように定められています。もう一方の定期点検は、多くの社用車が分類される自家用乗用車の場合、1年ごとに実施する必要があります。

安全性能が年々向上しているとはいえ、クルマは消耗部品の集まりです。走行すれば劣化が進む点は今も昔も変わりません。日常点検や定期点検でクルマの状態をチェックするのはとても大切です。

――日常点検の場合も、定期点検や車検と同じように期間や頻度は法律で決まっているのでしょうか?

藤井氏:「必ず毎日点検」といったような期間や頻度は定められていません。運転する距離や時間など、実際の運転状況に見合った対応を個々の事業者で決めればいいと思います。ただ、長距離ないし長時間運転する場合は、走行前に点検しておくのをおすすめします。

――特に日々の業務と関わる日常点検について伺います。実際にどんな点検をすればいいのでしょうか?

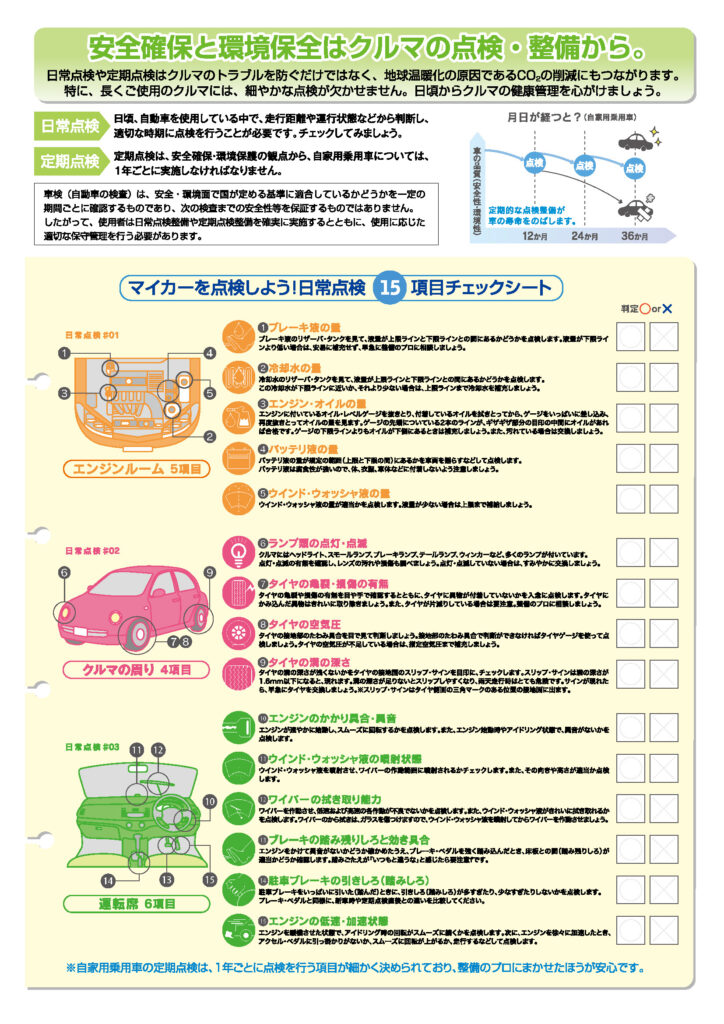

藤井氏:国土交通省が日常点検のチェックシートを公開していて、エンジンルーム、クルマの周り、運転席の3カ所、合計15項目が設けられています。15項目と聞くと少し多く感じるかもしれませんが、実際この内容を一つ一つ確認しても10分程度で終わります。また、特に工具を使わずに目視確認が可能です。

重要なポイントを簡単にチェックできるよう、非常によく工夫されたものだと思いますので、日々の業務の中で日常点検を行う際は、ぜひそちらを活用してください。

整備のプロに聞く日常点検のやり方

▼エンジンルームは「液量」のチェックがポイント

――各項目でどんな点検をするべきなのか伺います。まずは、エンジンルームの点検項目について教えてください。

藤井氏:エンジンルーム内の点検ポイントは、ブレーキ液・冷却水・エンジンオイル・バッテリー液・ウィンドウウォッシャー液の5項目です。日常点検では、液量を目視で確認すればOKです。エンジンオイルの場合はゲージを上まで引っ張りあげるひと手間が必要ですが、いずれの場合でも簡単に点検できます。

エンジンオイルのゲージ

例えば、ブレーキ液に関しては、ボンネットを開けると目につくところにリザーブタンクがあります。車検では他の部品も分解をしてブレーキ液のもれがないかなどを細かく確認しますが、日常点検においては液量が最低ラインと最高ラインの間にあれば問題ありません。

ブレーキ液のリザーブタンク

▼タイヤのトラブルは事故につながりやすいので要注意!

――続いて、クルマの周りの点検項目を教えてください。

藤井氏:特に重要なのが、タイヤの空気圧です。空気圧を測定する専用のゲージがない場合でも確認できます。タイヤの前後左右を見比べて、タイヤのたわみ具合をチェックすればOKです。

たわみ具合のチェック

――タイヤの空気圧が下がるとどんな危険があるのでしょうか?

藤井氏:自転車と同じように、クルマのタイヤも徐々に空気が抜けていきます。その状態で走行を続けると、パンクなどのリスクが高まります。極端にたわんでいる場合は、すでにパンクしている可能性もあります。

――タイヤのたわみ以外にも確認することはありますか?

藤井氏:タイヤの亀裂や損傷をチェックすることも大切です。亀裂や損傷があるタイヤで走行を続けると、バースト(破裂)につながる可能性があります。フェンダーやボディに隠れている部分までくまなくチェックするのは難しいですが、見える範囲で亀裂・損傷の有無をしっかり見る必要があります。

特にタイヤに関しては、点検だけでなく走行中の異常を見逃さないことも大切です。タイヤに金属片などの異物が挟まったり刺さったりしている場合、運転中にコツコツ音がするケースが多いです。そうした違和感を抱いたら運転中や運転後に念入りに点検するのはもちろんですが、社用車のようにドライバーが入れ替わるクルマの場合は、他のドライバーとの情報共有もできれば安心だと思います。

――長期間走行するとタイヤがすり減ってくると思います。その点はどうやって点検すればいいでしょうか?

藤井氏:タイヤの摩耗については、溝の深さを目視で点検しましょう。タイヤがすり減ってくると「スリップサイン」が露出してきます。溝の深さが1.6mmを切ると整備不良となり、法律上使用を規制されています。スリップサインを見つけるには、タイヤの外周にある三角形のマークを目印にしてください。

(左)タイヤのスリップサイン、(右)スリップサインの位置を示すマーク

――摩耗したタイヤで走行するのには、どんな問題があるのでしょうか?

藤井氏:法律上の問題もありますが、雨の日などにスリップしやすくなりますから、何より安全面の理由で走行を控えるべきです。溝がなくなると、水にタイヤが浮いてしまういわゆる「ハイドロプレーニング現象」が発生しやすくなり、ハンドルやブレーキが利かなくなる可能性があります。

▼運転席はブレーキ周りを中心に

――運転席の点検項目についても教えてください。

藤井氏:運転席の点検は、ブレーキの点検が特に大切です。フットブレーキは、踏み込んだときに異音がしないか、感触がいつもと違っていないか、そんなポイントを確認してください。事故を防ぐためには、「走る・止まる・曲がる」の三つの要素のうち「止まる」ことが特に大事になりますから、違和感を抱いたらなるべく早く整備工場に出すことも考えた方がいいと思います。

タイヤのトラブルにしても、自力でタイヤを交換できる人はそう多くはないでしょうし、そもそもスペアタイヤを積んでないクルマもあります。その点は致し方ない面もありますから、私たちのような整備事業者をどんどん利用してもらえたらと思います。

日常点検とは、整備不良による事故を防ぐもの

――日常点検を行って違和感や明らかな異常があった場合、すぐに整備へ出すべきかどうかはどう判断すればいいでしょうか?

藤井氏:例えば、ワイパーの動きが少し悪い程度の状態であれば、直ちに整備工場に持っていく必要はないと思います。ただ、基本的には日常点検で見つけた異常の対処は、整備のプロに任せる方がいいかと思います。

神姫商工の整備工場(兵庫県姫路市)

――実際のところ、日常点検の重要性は広く知られていると思いますか?

藤井氏:多くの人が重要性を知りながら、毎日の忙しさや「今まで大丈夫だったから」という理由で、ついおろそかにしがちだと感じています。使用環境はさまざまですから、突然のパンクや整備士も予測できない故障は起こり得ます。ですが、日常点検を行うことで予防できる面が大きいのも確かです。

日常点検はクルマの異常を早期に発見し、整備不良による事故を未然に防ぐ目的で実施します。ですから、大きなトラブルにつながる前に、違和感に早めに気づいて見逃さないようにすることが大切だと思います。

――藤井さんは神姫商工で副安全運転管理者を務めているそうですね。日常点検をうまく業務に組み込むにはどんな工夫が必要だと考えますか?

藤井氏:日常点検の必要性を指導するのはもちろんですが、運転日報に日常点検のチェックシートを組み合わせるなど、業務上の工夫も必要です。また、少なくとも月に1回は点検するとか、一定以上の距離を走る前には点検するといった、日常点検の具体的なルール決めも必要だと考えます。

――必要性を指導する点では、どんな方法が有効でしょうか?

藤井氏:以前、グループ会社の神姫バスが請け負っている安全運転管理者向けの講習に登壇したことがあります。そのとき、JAFの公開映像からタイヤがバーストしたときの検証動画を流したんですが、百聞は一見にしかずというか、やはり実際の映像を見せるとリアクションが大きいと感じました。

ドライブレコーダーの映像を危険予知トレーニング(KYT)に活用する場面も増えましたし、やはり生の映像は今後も活用の場が広がっていくと思います。整備事業者としての意見ですが、事故映像だけではなくて、路上でクルマが故障した場合の映像などがあれば、日常点検の重要性を啓発する際にも有効ではないかと考えています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.03.29

2022.03.29特集「ドライブレコーダーの進化に迫る」を初めて読む人はまずはこちらから!

コネクティッドカーが進化を続ける中で、人とクルマをつなぐインターフェースの重要性が高まっ...

-

2021.10.22

2021.10.22「会話するAI」が運転指導? データ活用の最前線【大阪大学×デンソーテン】

コネクティッド技術の進展によって、ドライバーは道路状況や現在地の周辺で利用できるサービス...

-

2022.10.05

2022.10.05「ながらスマホ」がご法度の現代こそ、知っておきたいネット・ゲーム依存

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 SNSやソーシャルゲームなど、今やスマートフォ...

-

2022.09.05

2022.09.05ウェアラブルデバイスの最前線と、コネクテッドカーの未来予想図

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 スマートウォッチの普及が進み、ウェアラブルデバ...

-

2022.08.23

2022.08.23鍵は「リアリティ」にあり!交通心理学から見た事故防止とは?

九州大学大学院 システム情報科学研究院 志堂寺和則教授 【特集:ドライブレコーダーの進化...

-

2022.08.04

2022.08.04拡大する「働くクルマ」の役割 視覚を助けるインターフェースとしての可能性

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 CASEやMaaSといったキーワードに代表され...

-

2026.02.27

2026.02.27なぜ飲酒運転はなくならないのか?

バス業界のプロが教える、根絶に向けた企業対策【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者は...

-

2022.06.23

2022.06.23「社労士に聞く安全運転管理」社有車を円滑に運用するルール作りとは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 社有車の事故防止や安全運転管理は、企業が継続的...

-

2022.03.08

2022.03.08AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「若者の車離れ」と言われるようになって久しい。...

-

2022.02.08

2022.02.08加齢で変わる運転操作 運転行動を記録するドライブレコーダーの活用法は?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 ここ数年、高齢運転者の免許返納問題について盛ん...

-

2026.02.27

2026.02.27居眠り事故を防ぐ「質の良い睡眠」とは?

睡眠専門医に聞く睡眠法3選【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 通信型ドライブレコーダーは、取得した走行データ...

-

2026.02.27

2026.02.27あおり運転はなぜ起きる?

アンガーマネジメントの専門家が教える

「怒り」の正体と対処法【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 2020年6月、道路交通法が改正され、「妨害運...

-

2021.10.21

2021.10.21ヒヤリハットを自動運転の安全基準づくりに! ドライブレコーダーの新機軸

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 デンソーテンが開発する通信型ドライブレコーダー...

-

2021.10.21

2021.10.21「右折時どこを見ていますか?」ドライブレコーダーの事故防止への活用を探る!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「さっき交差点を右折したとき、どこを見ていまし...

Contact USお問い合わせ・資料請求