「ながらスマホ」がご法度の現代こそ、知っておきたいネット・ゲーム依存

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】

SNSやソーシャルゲームなど、今やスマートフォンさえあれば多様なコンテンツに触れることができるため、「生きていくには欠かせない」という人は多いだろう。その一方、インターネットの進歩やスマートフォンの普及が急速に進んだことで新たに表面化したのが、ネット・ゲーム依存という問題だ。依存症と聞くと、「自分には関係ない」と感じるかもしれないが、実は依存症になるリスクがある人は大勢いる。

令和元年に道路交通法が改正され、クルマの運転中にスマートフォンなどを使用するいわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化(※)された。社有車の事故防止を考える際、従業員が「運転中についスマホを見るのがやめられない……」という原因で起きる事故は、なんとしても避けたいはず。しかし、「運転中には使うな」と言うだけで効果が出るとは限らない。具体的な施策を検討する前に、まず依存症の正体を知り、理解を深める必要があるだろう。

今回は、ネット・ゲーム依存の研究や診療に携わっている、神戸大学大学院医学研究科の曽良一郎氏に話を聞いた。

※参考:政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/2.html

2000年代、スマートフォンの普及とともに表面化した依存症へ

――曽良先生は「デジタル精神医学部門」のご所属ですが、どのような分野が専門なのでしょうか?

曽良氏:私が元々、専門とするのは精神薬理学です。脳を一つの臓器として見て、薬物の作用から脳の機能、病気の成り立ち、あるいは治療方法を組み立てるのが専門領域です。特にアメリカ国立衛生研究所(NIH)で研究していた薬物依存のメカニズムが、現在の私のベースになっています。

――専門外来も設けているネット・ゲーム依存については、いつごろから取り組みはじめたのでしょうか?

曽良氏:ネット・ゲーム依存は、インターネットの普及に伴い出現した新しい依存症です。2000年代にスマートフォンが急速に普及し、SNSやオンラインゲームが社会生活の一部となったことで、行動嗜癖(こうどうしへき)に分類される新たな精神疾患として注目されるようになりました。そうした状況をずっと注視していて、薬物依存に加えていつか診療を手掛けたいと考えていました。2018年に神戸大学医学部の付属病院で診療を始めて、もう5年目になります。

神戸大学大学院医学研究科 デジタル精神医学部門 特命教授 曽良一郎氏

――ネット・ゲーム依存とは、どんな病気なのでしょうか?

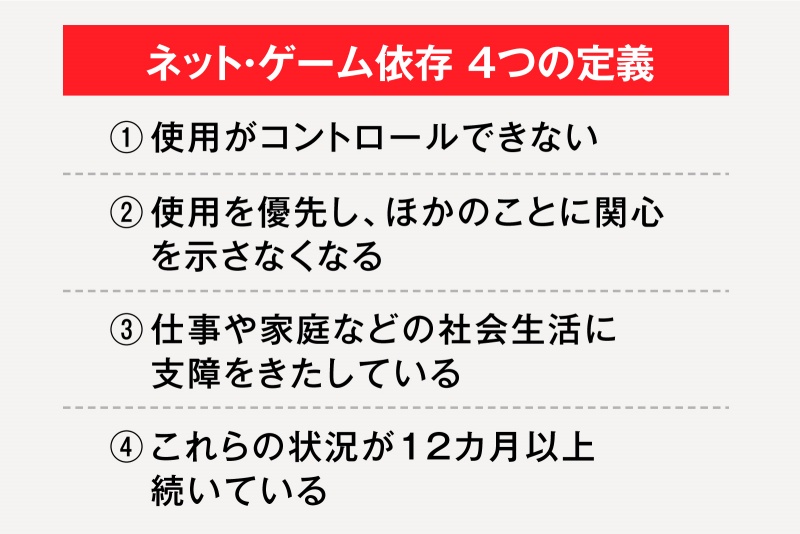

曽良氏:具体的な定義は4つあります。1つ目が「使用がコントロールできない」、2つ目が「使用を優先し、ほかのことに関心を示さなくなる」、3つ目が「仕事や家庭などの社会生活に支障をきたしている」そして4つ目が「これらの状況が12カ月以上続いている」ことです。

ネット・ゲーム依存4つの定義

――実際、依存症に該当する人は、どれくらいの割合で存在するのでしょうか?

曽良氏:医療の世界では有病率という言い方をしますが、ネット・ゲーム依存の有病率は報告によって幅があるものの人口の数%ほど。男性が3%で女性が1%くらい存在すると推測されています。

――例えば「生活習慣病予備軍」のように、ネット・ゲーム依存の場合も「依存症になるリスクが高い人」は存在するのでしょうか?

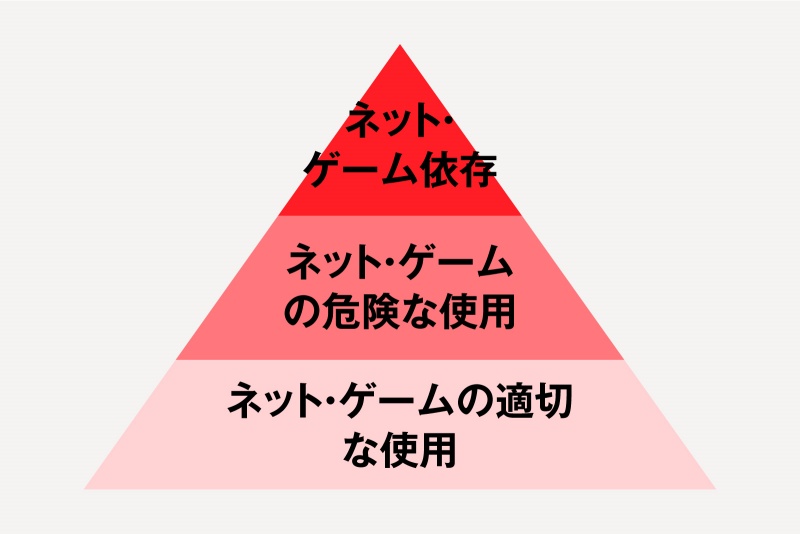

曽良氏:ネット・ゲーム依存や過剰使用については、大きく3つの階層に分類できます。今やスマートフォンなどを通じてインターネットを使うことは日常生活の一部ですから、使わない人はほとんどいないでしょう。ただ、多くの人は健全に使用していて、そうした人たちは図に示した最下層に分類できます。

「過剰に使用し、依存症のリスクがある人」は真ん中の階層に位置していて、依存症と診断される方々の5倍から10倍は存在すると推測されています。

ネット・ゲーム依存の階層図

(曽良氏提供資料をもとに作成)

「ながらスマホ」の厳罰化。職場での対策はどうすれば?

――道路交通法の改正で、運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化されました。ネットやゲームを手放せない人が「ながらスマホ」をしてしまうケースもあり得ると思いますが、営業車などの社有車を持つ企業を想定して、職場で取り組めることはあるでしょうか?

曽良氏:運転中にスマートフォンをどう使うかによって対策は異なると思います。カーナビアプリとして使う人もいれば、オーディオとして使う人もいますよね。スマートフォンが運転に欠かせない人は多いと思いますし、大半は健全に使用しているでしょう。

その上で、「ながらスマホ」は法律違反と定められたわけですから、基本的に従業員の飲酒・酒気帯び運転が発覚した場合と同じように、職場での対応を考えてもいいのではないでしょうか。

――「ながらスマホ」をしてしまう背景に依存症がある場合はいかがでしょうか?

曽良氏:例えば、重度のアルコール依存であれば、何としてもお酒を手に入れようとします。同じように、ネット・ゲーム依存になってスマートフォンを手放せなくなったら、隙を見て使おうとします。また、重度でない場合でも、我慢できず使ってしまうときもあります。そうした動きを早期に見つけ出すことが大切です。

――早期に発見するためには、どのような技術・サービスがあれば役立つでしょうか?

曽良氏:今のスマートフォンは、個々のアプリをどれだけの時間使ったか、正確にトラッキングできる機能が備わっています。その機能を応用して、例えばドライブレコーダーなどの車載器とスマートフォンを接続させて、運転中にどんなアプリをどれだけ使っているか解析する方法が考えられます。もちろん、個人情報やプライバシーの問題をクリアする必要はありますが、そうやって運転中の使用を「見える化」するのも一つの方法だと思います。

従業員の依存症や過剰な使用にはどうやって向き合うべき?

――そもそも、ネット・ゲーム依存になってしまうのは、どうしてなのでしょうか?

――そもそも、ネット・ゲーム依存になってしまうのは、どうしてなのでしょうか?

曽良氏:ネット・ゲームの過剰使用や依存は、職場や家庭など現実の生活でのストレスや「心の満たされなさ」から逃避するための行動になっている場合があります。スマートフォンがあれば無料でいろいろなゲームができますし、ネットやゲームに逃避することは「心を満たす」とても手っ取り早い手段なんです。

――現実逃避として、ネットやゲームにのめり込んでしまうんですね。

曽良氏:ですから、職場で対策を打つとしたら、従業員のメンタルヘルス対策を考えることが重要です。極論を言ってしまえば、メンタルヘルスが健全であれば依存症にはなりにくいんです。

また、医師やカウンセラーなどの依存症の専門家が行う治療では、依存行動を直接に減らすのではなく、その方の興味が持てるネットやゲーム以外の楽しみを見つけてもらうことが一つの目標になります。受け身の楽しみよりも、料理や習い事、旅行など自身の行動が結果に反映されるインタラクティブな楽しみが効果的です。ネットやゲーム以外の楽しみが増え、心が満たされればおのずと依存行動は減ってゆきます。

これを企業の取り組みにどこまで応用できるかという問題はありますが、ほかの楽しみを見つけてもらうことで、ネット・ゲームの優先度を下げていくんです。

――今や従業員のメンタルヘルス対策を実施している企業は多いと思います。そうした専門的な方法を知ることで、ネット・ゲーム依存への対策につなげられるかもしれませんね。

曽良氏:ただ、ネット・ゲーム依存は一部の精神疾患のように特効薬があるわけではなく、時間をかけて向き合う必要があります。メンタルヘルスの観点からいうと、職場でも「周りが気にかけてあげる」ことも重要です。

医療の現場だと、本人が依存症と向き合って通院し続けてくれるうちはまず悪化することはありませんし、だんだん回復に向かう立ち直るきっかけをつかむ人が出てきます。先ほど述べた依存症の定義に「12カ月以上続く」とありましたが、治療に関しても同じで、年単位でじっくり向き合う必要がある病気なんです。

――ネット・ゲーム依存は非常に身近な問題でありながら、ここまでお話しいただいたことはあまり知られていないのではないでしょうか?

曽良氏:ネット・ゲーム依存の一番の課題は、病気であることがまだまだ認知されていないことです。また、アルコールやギャンブルも含めた依存症は「否認の病気」と言われています。本人は「自分は依存症じゃない」とか「いつでもやめられる」と考えていることが多いんです。さらに、再発するリスクが高い病気でもあります。

「ネット・ゲームの危険な使用」の層に該当する人は大勢いて、その中でも依存症にかなり近い人から健康に近い人までグラデーションがあります。その人たちのメンタルヘルス対策を考えることはもちろんですし、周囲の人たちに依存の成り立ちを理解してもらうこともとても大切だと考えています。

ネット・ゲーム依存は、今回触れた「ながらスマホ」以外にも、実はさまざまな問題とも関係している。前述の通り、依存症の定義に「仕事や家庭などの社会生活に支障をきたしている」との項目がある。例えば、睡眠不足になるほどのめり込んでしまっているなら居眠り運転のリスクは高まるし、生活リズムの乱れが慢性化すると病気のリスクも高まるだろう。ネット・ゲーム依存について知ることは、安全安心な職場づくりにもつながっている。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.03.29

2022.03.29特集「ドライブレコーダーの進化に迫る」を初めて読む人はまずはこちらから!

コネクティッドカーが進化を続ける中で、人とクルマをつなぐインターフェースの重要性が高まっ...

-

2021.10.22

2021.10.22「会話するAI」が運転指導? データ活用の最前線【大阪大学×デンソーテン】

コネクティッド技術の進展によって、ドライバーは道路状況や現在地の周辺で利用できるサービス...

-

2022.09.05

2022.09.05ウェアラブルデバイスの最前線と、コネクテッドカーの未来予想図

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 スマートウォッチの普及が進み、ウェアラブルデバ...

-

2022.08.23

2022.08.23鍵は「リアリティ」にあり!交通心理学から見た事故防止とは?

九州大学大学院 システム情報科学研究院 志堂寺和則教授 【特集:ドライブレコーダーの進化...

-

2022.08.04

2022.08.04拡大する「働くクルマ」の役割 視覚を助けるインターフェースとしての可能性

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 CASEやMaaSといったキーワードに代表され...

-

2022.07.07

2022.07.07企業を悩ます飲酒運転、根絶に向けて何に取り組むべきなのか?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者は...

-

2022.06.23

2022.06.23「社労士に聞く安全運転管理」社有車を円滑に運用するルール作りとは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 社有車の事故防止や安全運転管理は、企業が継続的...

-

2022.03.08

2022.03.08AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「若者の車離れ」と言われるようになって久しい。...

-

2022.02.08

2022.02.08加齢で変わる運転操作 運転行動を記録するドライブレコーダーの活用法は?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 ここ数年、高齢運転者の免許返納問題について盛ん...

-

2022.01.11

2022.01.11意外と知らない、居眠り運転の防ぎ方【睡眠専門医・坪田先生インタビュー】

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 通信型ドライブレコーダーは、取得した走行データ...

-

2021.12.10

2021.12.10あおり運転はなぜ起きる?仕組みと対処法を専門家に聞いた!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 2020年6月、道路交通法が改正され、「妨害運...

-

2021.10.21

2021.10.21ヒヤリハットを自動運転の安全基準づくりに! ドライブレコーダーの新機軸

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 デンソーテンが開発する通信型ドライブレコーダー...

-

2021.10.21

2021.10.21「右折時どこを見ていますか?」ドライブレコーダーの事故防止への活用を探る!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「さっき交差点を右折したとき、どこを見ていまし...

Contact USお問い合わせ・資料請求