ヒヤリハットを自動運転の安全基準づくりに! ドライブレコーダーの新機軸

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】

デンソーテンが開発する通信型ドライブレコーダーは、クラウドサーバーと接続して車載器からデータを収集できる点が大きな特徴だ。収集したデータはドライバーの安全運転教育などに利用しており、今後はこれらのデータを活用した新たなサービスづくりを視野に入れている。

前回行った東京農工大学工学府の毛利宏教授へのインタビューでは、ドライブレコーダーのデータを事故予防に活用する可能性について議論した。今回は、毛利氏が取り組むもう一つのテーマである「自動運転分野への活用」について、引き続きデンソーテンの先行システム開発部で商品企画に携わる白石春樹氏らが話を伺った。さらなる可能性は見えてくるだろうか?

自動運転はどれくらい安全なら世に出せる?

東京農工大学工学府 毛利宏教授

――前回は、先生が開発している「ヒヤリハットデータベース」を事故防止に用いる取り組みについて伺いました。このデータベースはその他にも幅広く活用できそうに思うのですが、いかがでしょうか?

毛利氏:はい、ヒヤリハットデータベースは事故分析や予防安全以外にも、自動運転システム開発の設計と評価などにも活用できます。

白石氏:システム開発そのものではなく「評価」ですか。どのように活用するのでしょうか?

毛利氏:これから自動運転が普及していくにあたっては、「どういう自動運転のクルマなら世に出せるか」を検討しなければなりません。そこで、安全性を判断するための評価基準が必要になると考えています。

白石氏:非常に規模の大きな取り組みのように感じます。

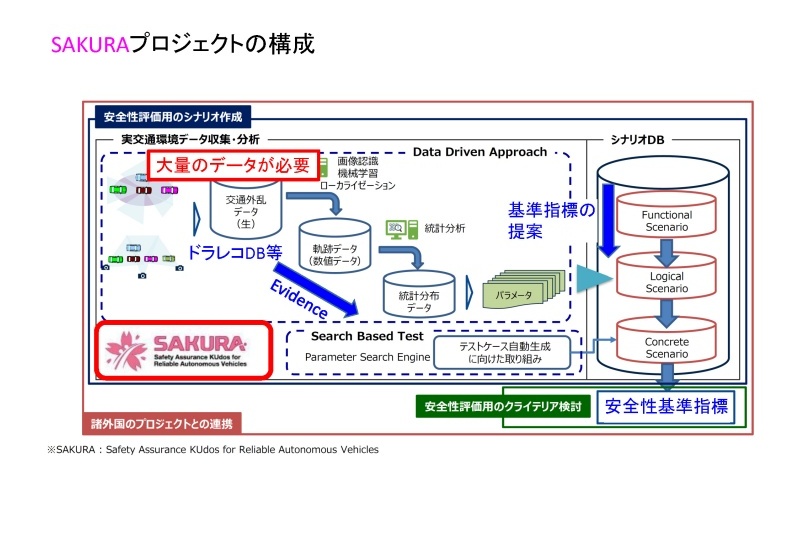

毛利氏:はい、すでに経済産業省や国土交通省らが携わる、自動運転の標準化に向けた複数のプロジェクトが動いています。私はそのうちの「SAKURAプロジェクト」で、自動運転の安全性を評価する基準作りに関わっています。

白石氏:SAKURAプロジェクトでは具体的にどのような活動をしているのでしょうか?

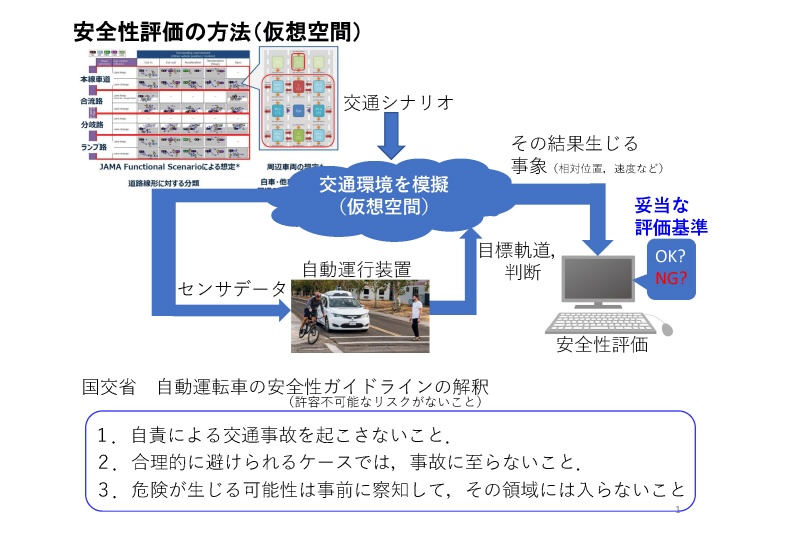

毛利氏:基本的には、交通シナリオを作成して、シナリオに応じた評価基準を決めていく作業を行っています。自動運転車両を走らせ、その結果生じる事象(相対位置や速度など)を収集し、妥当な指標と基準値を定めていきます。

白石氏:交通シナリオの再現には、テストコースなどを使うんですか?

毛利氏:一口に交通シナリオと言っても非常に多様です。テストコースで実車を走らせるだけで全てのシナリオを再現するのは現実的ではありません。そこで、仮想空間上でシミュレーションも行います。交通環境を定義して、模擬的に自動運転のクルマを走らせてみるわけです。そして、例えばそこでどんなヒヤリハットが起きて、それがOKなのかNGなのかを判定します。

学校のテストに例えると、交通シナリオが問いにあたる部分で、起きた事象が解、指標は採点方法、そして合否を基準値によって決めるというイメージです。最終的に、安全性のテストの仕方や指標を確立するのがSAKURAプロジェクトの目標です。

白石氏:基準づくりには大量のデータが必要になりますよね?

毛利氏:その通りです。ドライブレコーダーから取得して作成したヒヤリハットデータベースの活用を一つの方法として捉えています。仮想空間上のシナリオづくりも必要ですが、実際の交通環境からデータを収集することも重要です。合理的な基準値を明らかにするには大量のデータ分析が必要ですからね。

毛利氏:まだ先の目標ですが、GPSデータや地図とのマッチング技術を使って、実際に起きた交通事故を仮想空間上で再現することも考えています。事故を高い精度で再現できれば要因も特定しやすいですし、評価シナリオを考える際にも利用できます。私たちが開発しているヒヤリハットデータベースをそういった用途にも活用できればと思っています。

MaaSの進展でニーズの高まりに期待

――非常に興味深い取り組みですね。これまであまり知られていなかったドライブレコーダーの活用方法だと思います。

毛利氏:一方で、この取り組みに果たしてニーズがあるのかと懸念もあります。やはりドライブレコーダーは、一般のユーザーにとっては交通事故の証拠を残す役割が主ですからね。

白石氏:私たちとしては、ニーズはあると思います。例えば、先ほどの事故を再現する取り組みにしても、実は保険会社などをはじめ、いろいろな企業が研究開発を行っています。事故状況を高精度で再現できれば、現地での確認作業の自動化など、さまざまなメリットが見込めるはずです。

デンソーテン 先行システム開発部 白石春樹氏

毛利氏:ありがとうございます。それは心強いお言葉ですね。

白石氏:もう一つ、MaaSの導入もニーズの高まりに寄与すると思います。これからMaaSとともにカーシェアやレンタカーなどの利用形態が広がると、事業者にとって稼働率を上げることが大きな課題になります。また、これらの利用形態では不慣れな地域を運転することも多いですから、当然事故のリスクも上がります。

いかに効率的に稼働させ、かつ事故を減らすかを考えたときに、事故の状況をより詳細に再現する取り組みは自動運転だけでなく人間が運転する際にも重要だと思います。具体的には、シェアサービスの利用時には、まず初めに分析データに基づいたチュートリアルを見てもらうなどのアプローチが考えられます。

前回伺った事故予防への取り組みにもつながる、非常に興味深い研究ですね。

高まる通信型ドライブレコーダーの重要性

――これから自動運転の基準づくりを進めていく上で、どういうポイントが重要になるでしょうか?

毛利氏:私の持論なんですが、クルマには「無秩序な乗り物」という面があると思います。自分が好きな時に、好きな場所へ行けますよね。もちろんだからこそ便利なのですが、自由度が高すぎるゆえに起こる負の面もあります。交通事故や都市の渋滞が代表的な例でしょう。

白石氏:確かにそのような見方もできますね。そのソリューションが自動運転であるということですか?

毛利氏:はい、自動運転は特効薬の一つだと思います。しかし、おそらく普及には時間を要するでしょう。それまでの間、クルマに秩序を与える装置としてポテンシャルを感じているのが、実は通信型のドライブレコーダーなんです。

白石氏:通信型ドライブレコーダーがクルマに秩序を与えるには、どういう活用方法が考えられるでしょうか?

毛利氏:後付けADAS(先進運転支援システム)とでも言えるでしょうか。例えば、速度を超過したときや標識・標示を見逃したときにアラートを鳴らす、もっと言えば取り締まりに活用するなどの方法が考えられます。安全運転の教育に生かすのも一つの案でしょう。もちろん、まだまだ他にも応用できるはずです。

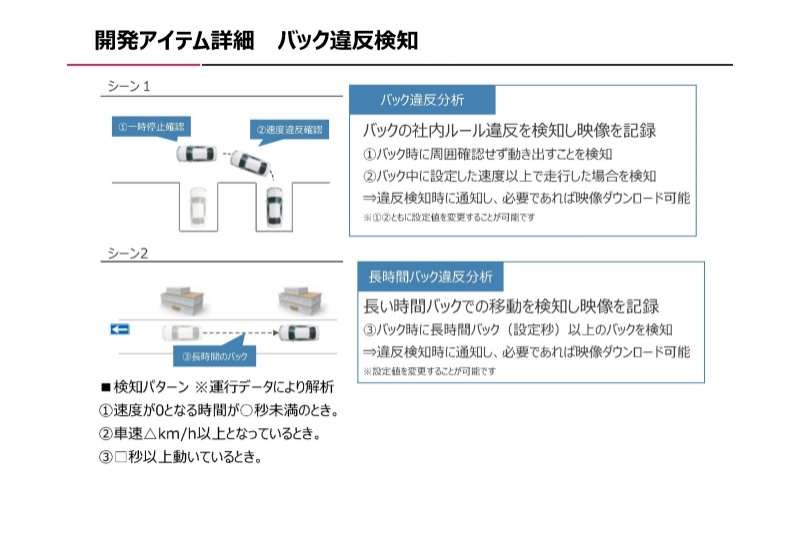

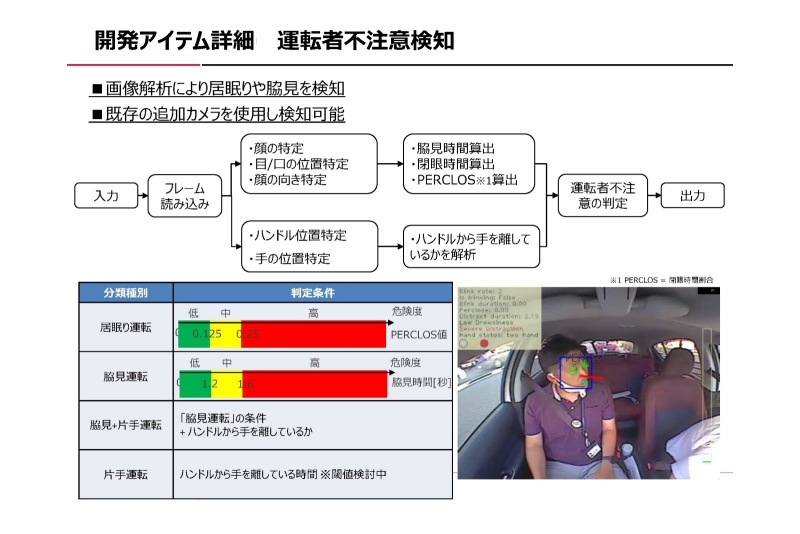

白石氏:実際に通信型ドライブレコーダーでも、バック時の社内ルール違反や道交法違反をクラウド上で検出する機能や、スマホ操作などの「ながら運転」をAIが判定する機能を追加実装しました。あおり運転などの社会問題を受けてドライブレコーダーの普及が進んでいる今こそ、いろいろな活用方法を考えていく必要がありますね。

バック違反検知機能

ながら運転検知機能

毛利氏:極端な意見ですが、私は「ドライブレコーダーを全車標準装備」にするくらい、思い切った施策があってもいいと考えています。もちろん個人情報の問題などを検討する必要はありますが、ドライブレコーダーの搭載が当たり前になることで生じるメリットの方が大きいと思うんです。

白石氏:先日(6月9日)、国交省がバックカメラの搭載を義務化すると発表しましたよね。そういう動きを見ても、今後は運転中の映像を記録する流れで世の中も進んでいくのではないでしょうか。

毛利氏:その流れになるといいですよね。事故予防にしても、今日お話しした自動運転の基準づくりにしても、大量のデータが必要になります。例えば私たちのヒヤリハットデータベースのような危険なシーン以外にも、安全に走行している時のデータも必要になるでしょう。今はテスト車両を走らせて取得していますが、御社とも是非協力していきたいですね。

白石氏:ありがとうございます。「通信型」であることが大きな特徴ですから、多くのデータが集まります。また、法人のお客様が多く走行距離が長い点も多くのデータが集まる理由の一つです。ぜひ今後の協業について検討していきましょう!

自動運転の世界的な競争が進む中、国を挙げたプロジェクトが進んでいる。いち早く、基準を明確化できればその後の開発や量産へのスピードも加速するだけに、今後の取り組みに注目したいところだ。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.03.29

2022.03.29特集「ドライブレコーダーの進化に迫る」を初めて読む人はまずはこちらから!

コネクティッドカーが進化を続ける中で、人とクルマをつなぐインターフェースの重要性が高まっ...

-

2021.10.21

2021.10.21「右折時どこを見ていますか?」ドライブレコーダーの事故防止への活用を探る!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「さっき交差点を右折したとき、どこを見ていまし...

-

2021.10.22

2021.10.22「会話するAI」が運転指導? データ活用の最前線【大阪大学×デンソーテン】

コネクティッド技術の進展によって、ドライバーは道路状況や現在地の周辺で利用できるサービス...

-

2022.09.05

2022.09.05ウェアラブルデバイスの最前線と、コネクテッドカーの未来予想図

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 スマートウォッチの普及が進み、ウェアラブルデバ...

-

2022.08.23

2022.08.23鍵は「リアリティ」にあり!交通心理学から見た事故防止とは?

九州大学大学院 システム情報科学研究院 志堂寺和則教授 【特集:ドライブレコーダーの進化...

-

2022.08.04

2022.08.04拡大する「働くクルマ」の役割 視覚を助けるインターフェースとしての可能性

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 CASEやMaaSといったキーワードに代表され...

-

2026.02.27

2026.02.27なぜ飲酒運転はなくならないのか?

バス業界のプロが教える、根絶に向けた企業対策【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者は...

-

2022.06.23

2022.06.23「社労士に聞く安全運転管理」社有車を円滑に運用するルール作りとは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 社有車の事故防止や安全運転管理は、企業が継続的...

-

2022.03.08

2022.03.08AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「若者の車離れ」と言われるようになって久しい。...

-

2022.02.08

2022.02.08加齢で変わる運転操作 運転行動を記録するドライブレコーダーの活用法は?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 ここ数年、高齢運転者の免許返納問題について盛ん...

-

2026.02.27

2026.02.27居眠り事故を防ぐ「質の良い睡眠」とは?

睡眠専門医に聞く睡眠法3選【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 通信型ドライブレコーダーは、取得した走行データ...

-

2026.02.27

2026.02.27あおり運転はなぜ起きる?

アンガーマネジメントの専門家が教える

「怒り」の正体と対処法【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 2020年6月、道路交通法が改正され、「妨害運...

Contact USお問い合わせ・資料請求