なぜ飲酒運転はなくならないのか?

バス業界のプロが教える、根絶に向けた企業対策

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】

道路交通法施行規則が改正され、安全運転管理者は運転者の運転前後において、アルコールチェックの実施が義務化される。2022年4月からは「酒気帯びの有無を目視等で確認し、その記録を1年間保存すること」、さらに同年10月からは「アルコール検知器を用いて確認すること、検知器を常時有効に保持すること」が必要だ。

しかし、規則が厳しくなっても、飲酒運転が原因となる悲惨な事故はなくならない。社有車を運用する企業はどのように取り組むべきだろうか。

神戸や姫路など、兵庫県を中心に運行する神姫バス株式会社で、次世代モビリティ推進室の部長を務めながら、飲酒運転の防止に取り組む団体であるASK(※)の上級インストラクターという顔も持つ、須和憲和氏(以下、須和氏)に話を聞いた。

※特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)

【この記事のポイント】

- 厳罰化だけでは防げない飲酒運転の構造的理由

なぜ法整備が進んでも事故が絶えないのか、教育と仕組みの両輪が必要な理由を解説。- プロが実践するアルコール分解の「8時間基準」

ビール1本の分解時間を踏まえ、バス業界が採用している科学的根拠に基づいた飲酒制限を伝授。- 検知時に現場が迷わないための「運用ルール」

「15分後の再測定」など、基準値を超えた際の実務フローと代替要員確保の考え方を紹介。- 肝機能から読み解く「未然防止」の健康管理

健康診断の結果を「飲酒習慣の改善」にどう結びつけ、重大事故のリスクを減らすかを紹介。- ドライバーを支える「周囲の巻き込み方」

本人任せにせず、家族への手紙や面談を通じて「お酒を断つ環境」を作る支援方法を解説。

厳罰化だけでは防げない?

――飲酒運転が原因の交通事故は、法律で厳罰化が進んでいるにもかかわらず絶えません。これには何か理由があるのでしょうか?

須和氏:飲酒運転、つまりアルコールを摂取した状態で運転するというのは、本人が自覚してハンドルを握る場合がほとんどですよね。つまり、法律に違反していることはわかっているはずです。それを厳罰化だけで縛るのは難しいと思います。

――社有車を運用する企業からすると、それでも飲酒運転は防がないといけませんよね。例えば、飲酒が習慣になっている従業員に対し、医療機関の診察を受けるように促すべきでしょうか?

須和氏:アルコール依存症の疑いがある場合は、医師やカウンセラーなど専門家に相談した方がいいでしょう。カウンセリングを受けたり、ほかには「断酒会」等に参加して依存症に悩む人同士でお酒の失敗談を共有したり、励ましあったりして、お酒を断つ努力を継続していく方法などがあります。

1本の缶ビールは何時間で分解される?

――須和さんが勤めている神姫バスでは、基本的に「お酒はやめるべき」との前提で指導しているんですか?

須和氏:いえ、アルコール依存症である場合は別として、神姫バスではそのような方針は取っていません。「勤務時間の8時間前から飲酒は禁止」と基準を設け、指導しています。

――8時間という基準は、どうやって決められたのか教えてください。

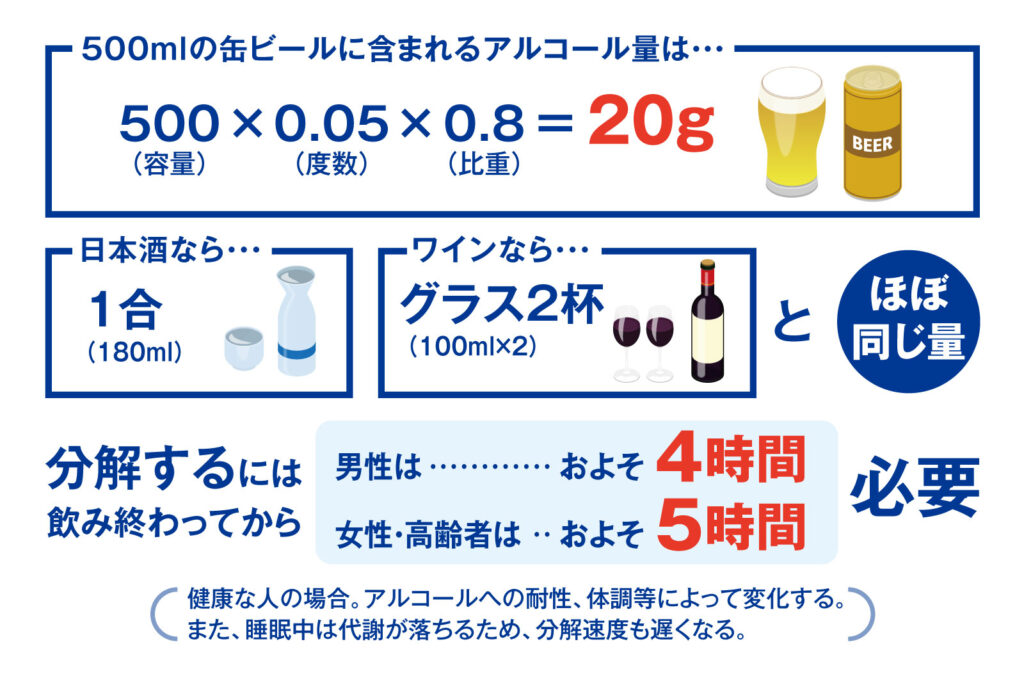

須和氏:500mlの缶ビールに、どれくらいのアルコールが含まれているかご存知ですか?アルコール度数を5%とすると、およそ20g(※)含まれている計算になります。日本酒でいうと1合(180ml)、ワインだとグラス2杯分(100ml×2)くらいが同等の量です。

健康な人でもこれが分解されるには、飲み終わってから計算して、男性だと4時間、女性・高齢者だと5時間ほど掛かります。もちろん飲酒量が増えればさらに時間が掛かりますし、体調なども影響します。さらに睡眠中は分解する速度も落ちます。それらを考慮し、8時間という基準を定めました。この基準は、私が所属しているASKの指導内容なども参考にしています。

――酒類によるアルコール量や分解に掛かる時間など、正しい知識を持っていれば、自分の勤務時間から逆算して「これ以上はやめておこう」と線引きしやすいですね。

須和氏:厳しく指導する場合は、休日以外はアルコールを禁止するやり方もあるでしょう。ただ、弊社の場合は、「正しい知識を持って、ちゃんと量を把握できるなら飲んでもいい」という考えです。もちろん飲み過ぎは体に毒ですから、週1回は休肝日を設けるように併せて指導しています。

計画を決め、具体的な行動方針を定める

――バス事業者の取り組みは、営業車などを運転するいわゆる「白ナンバー」の事業者にも参考にできることが多いと思います。そのほかに、普段どんな指導をしているのか教えていただけますか?

須和氏:まず前提として、弊社では「輸送の安全」に関する行動計画を年度ごとに立てています。「安全は全てに優先する」という基本理念のもと、法令順守や事故削減などの方針を定め、それに関する具体的な行動計画を作成します。

――事故防止や安全運転の実現を大きな目標として掲げ、その中に飲酒運転の撲滅に向けた取り組みが含まれているということですね。具体的にはどのような指導をしているのでしょうか?

須和氏:一例を挙げると、社内の教育資料として「飲酒運転防止対策マニュアル」を作成しています。運行管理者(※)向けと乗務員向け、それぞれ別のマニュアルがあります。

運行管理者向けのマニュアルには、「点呼の確実な実施」や「乗務員への啓発」を明記するなど、実際の業務を想定した内容を盛り込んで指導しています。乗務員向けには、飲酒の弊害や運転への悪影響などを啓発し、自覚を促す内容となっています。

※道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行うもの。

参考:国土交通省

――ちょうど点呼の話題が出ましたので伺います。2022年4月と10月に「酒気帯びの有無の確認」が安全運転管理者の業務として段階的に義務化されます。バス事業者はアルコール検知器によるチェックは10年以上前から取り組んでいますが、現場ではどのように管理しているのでしょうか?

須和氏:事業用自動車を運転する場合は、対面点呼を行うのが原則です。必ず向かい合ってチェックするようにしています。

――万が一、点呼でアルコールが検知されてしまった場合、どのように対応するのでしょうか?

須和氏:弊社の場合は、「15分後に再び測定する」という決まりにしています。「酔いをさましてから運転しなさい」なんて曖昧な指導だと、「じゃあ何時から運転できるの?」とドライバーが困りますから。また、バス事業者の場合、ドライバーの出勤時間はバラバラですから、もしアルコールが検知されて運転できない状態だとわかった場合、すぐに代わりのドライバーを手配しなければなりません。15分としたのは、その時間も考慮しています。

白ナンバーの事業者が参考にするとしたら、もし1回目の検知で基準値を超えた場合に、2回目、3回目のチェックを行うのか、やるとしたら何分間隔でやるのか、そういうルールをあらかじめ決めておくといいのではないでしょうか。

何より重要なのは、ドライバーの健康管理

――飲酒運転を防止するため、現場ではどのようなことを重視していますか?

須和氏:重要なのは、ドライバーの健康管理です。弊社では年2回の健康診断を受診する決まりです。飲酒運転に関して言えば、血液検査で肝機能の数値に問題があれば、再検査の受診を促したうえで、個別の面談も行っています。

――個別の面談まで実施しているんですね。面談の場ではどんなことを聞くのでしょうか?

須和氏:例えば、本人の飲酒習慣などですね。お酒を飲み過ぎてしまったり、やめられなかったりするのは、生活習慣や家庭環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ですから、1人きりで「節酒」するというのは、なかなか難しいんですよ。

――実際、どんなアプローチをしていくのですか?

須和氏:家庭環境から変えようとする場合、家族の協力が欠かせません。具体的に言うと、歓送迎会や忘年会シーズンに入る前に、「これからお酒を飲む機会が多くなりますが、ご家庭でも気をつけてください」と手紙を書いてお願いするんです。現在、新型コロナの影響で飲み会がなくなり、手紙を書く機会は減っていますが、私も現場で管理しているときは、よく書いていましたよ。

――ついドライバー本人だけに目が向きがちですが、確かに周りの人たちが協力できることはたくさんありそうですね。

須和氏:「職業ドライバーとして自覚を持て」と強く指導することもできますが、一方で優しく伝えることも必要だと思います。やはり、バス事業で一番大事なのはドライバーで、ドライバーの力量によって会社の品質が決まるとも言えますからね。それだけに、「ドライバーの健康を守る」という強いメッセージを発信しながら、取り組んでいく必要があると考えています。

危険な兆候の早期発見に期待

――バス車両にもドライブレコーダーを搭載していると思います。映像データの活用についても教えてください。

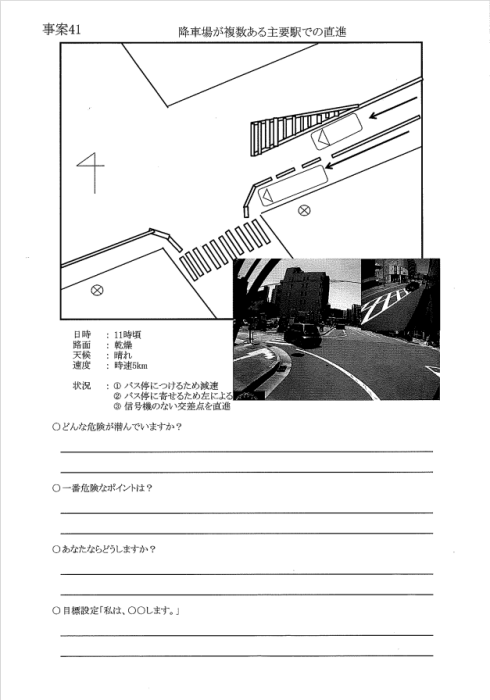

須和氏:映像データは、事故防止や安全運転を徹底するために使用しています。実際に当社で起きた事故・ヒヤリハットの事例をもとにしたKY(危険予知)シートを作成して、従業員の教育資料にしています。

KYシートのサンプル(資料提供:神姫バス)

――飲酒運転を防ぐために、ドライブレコーダーが貢献できることはあるでしょうか?

須和氏:飲酒運転を考える上で忘れてはいけないのが、健康問題に起因する事故リスクです。アルコールを過剰に摂取し続けている人は、健康上のトラブルを抱えている場合が多いですからね。もし運転中に脳や心臓に異常が起きれば、重大な事故につながりかねません。ドライブレコーダーのインカメラを使って、危険な兆候を早めに察知できればいいなと考えています。

――通信型ドライブレコーダーは、インカメラで居眠り運転を検知し、アラートを発する機能を搭載しています。それを発展させ、意識を失ったらすぐに緊急停止をする、といった機能が実現できると、そんな最悪の事態は防げるようになるかもしれません。

須和氏:健康診断の受診は法律で定められていますから、どの企業でも実施しているはずです。つまり、従業員の健康状態は常に把握できる状態なんですよ。せっかくのデータを有効に活用することが大事です。

「飲酒運転は違法行為」という事実は誰でも知っている。しかし、それを説くだけでは根絶にはつながらない。アルコールに関する正しい知識の教育、検知器で基準値が上回った場合も想定した細かいルール設定、そして健康管理の観点から従業員を守る取り組み。企業の実状に応じ、これらの最適な組み合わせを模索し、継続して運用していくことが重要になる。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.03.29

2022.03.29特集「ドライブレコーダーの進化に迫る」を初めて読む人はまずはこちらから!

コネクティッドカーが進化を続ける中で、人とクルマをつなぐインターフェースの重要性が高まっ...

-

2021.10.22

2021.10.22「会話するAI」が運転指導? データ活用の最前線【大阪大学×デンソーテン】

コネクティッド技術の進展によって、ドライバーは道路状況や現在地の周辺で利用できるサービス...

-

2022.06.23

2022.06.23「社労士に聞く安全運転管理」社有車を円滑に運用するルール作りとは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 社有車の事故防止や安全運転管理は、企業が継続的...

-

2022.03.08

2022.03.08AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「若者の車離れ」と言われるようになって久しい。...

-

2022.02.08

2022.02.08加齢で変わる運転操作 運転行動を記録するドライブレコーダーの活用法は?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 ここ数年、高齢運転者の免許返納問題について盛ん...

-

2026.02.27

2026.02.27居眠り事故を防ぐ「質の良い睡眠」とは?

睡眠専門医に聞く睡眠法3選【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 通信型ドライブレコーダーは、取得した走行データ...

-

2026.02.27

2026.02.27あおり運転はなぜ起きる?

アンガーマネジメントの専門家が教える

「怒り」の正体と対処法【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 2020年6月、道路交通法が改正され、「妨害運...

-

2021.10.21

2021.10.21ヒヤリハットを自動運転の安全基準づくりに! ドライブレコーダーの新機軸

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 デンソーテンが開発する通信型ドライブレコーダー...

-

2021.10.21

2021.10.21「右折時どこを見ていますか?」ドライブレコーダーの事故防止への活用を探る!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「さっき交差点を右折したとき、どこを見ていまし...

Contact USお問い合わせ・資料請求