「社労士に聞く安全運転管理」社有車を円滑に運用するルール作りとは?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】

社有車の事故防止や安全運転管理は、企業が継続的に実行できる仕組みをつくることが重要だ。一方で、日々の業務に追われて人手不足の企業の場合はそこまで手が回らず、どうやって取り組めばいいのかわからない場合もあるだろう。

そこで、今回は社有車の管理やそのルールづくりに詳しい、大阪社労士事務所の桑野真浩氏(以下、桑野氏)と、ながひろ社労士事務所の永廣勇資氏(以下、永廣氏)にインタビューを行った。社内のルールづくりや運用方法はどうすべきなのだろうか?

社有車の利用ルールを社内規定に盛り込む必要はあるのか?

――社会保険労務士(以下、社労士)は働く人たちを支える専門家ですが、仕事の中身は意外と知られていないかもしれません。まずは業務内容について教えていただけますか?

永廣氏:社労士は、その名の通り「社会保険」に関する業務を行うのが主な仕事です。年金や健康保険、そのほか雇用保険や労災保険に関する書類作成や手続きなどを行います。

――企業内に有資格者がいる場合と、桑野先生と永廣先生のように事務所を開いている場合がありますよね。後者の場合は企業と契約を結ぶのですか?

永廣氏:はい、開業している社労士の多くは企業の顧問として契約し、総務部門の業務に関する専門的な相談にお応えしています。それも社労士の大事な業務の一つです。

――コンサルタントのような業務もあるんですね。ところで、お二人が所属する大阪社労士事務所では、「社有車の運用ルール」についてもWebサイトで公開していますよね。これも社労士のお仕事と関係するのでしょうか?

永廣氏:はい、就業規則などの作成や相談も業務の一環ですからね。労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用している事業所では、「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」とあります(※)。この就業規則を作る際には、「全ての社員に当てはまる決まりは就業規則に盛り込む」という考え方でルールを定める必要があるんですよ。

――社有車を運転するのは必ずしも全ての従業員ではないですよね。それでも就業規則に盛り込んでおく必要があるんですか?

桑野氏:「全員」の定義は、あくまで可能性の話なんです。実態として全員が運転しているかどうかではなくて、使う可能性があるなら就業規則として定めておきなさいという考え方です。

――なるほど、社有車を主に営業目的で使っていても、内勤の社員が社有車で外出する場合はあるでしょうし、異動で営業部門に配属される場合もありますしね。「全員に該当する可能性がある事項」はあらかじめ規則に明文化しておく必要があるんですね。

重要なのは「業務」と「業務外」の線引き

――社有車は通常の業務に加えて、通勤や出張などいろいろな利用シーンがありますよね。どんなルールを盛り込むのがよいのでしょうか?

永廣氏:考えておくべきなのは、「業務利用」と「業務外利用」の線引きです。特に業務外の利用については、会社の管理が及びにくい点なので明文化しておくべきでしょう。例えば、業務目的と通勤目的で運用する場合、以下のポイントを最低限盛り込んでおく必要があります。

[社有車管理規定のポイント](業務目的+通勤目的のケース)

(1) 社有車管理規程(車両管理規程)で、業務外使用の場合は企業に責任がないことを明確にする。

(2) 運転日報(運行日誌)で使用区間を管理する。

(3) 使用許可申請書(兼誓約書)で管理責任者が許可申請を審査する。

(4) 年に1回程度は、運転免許証を現物でチェックする。

(5) マイカー通勤や公共交通を利用する従業員とのバランスを考え、通勤時の使用料や経費負担を定める。

(6) 駐車場を確保しているか確認する。(原案:大阪社労士事務所)

――しっかりルールを決めておくと、使う側にとってもわかりやすいですよね。ただ、人手不足の中小企業などを想定すると、管理の手間が増えてしまう可能性もあるでしょうか?

永廣氏:確かにそうですね。実際、運転日報の提出をルール化している場合でも、用紙に手書きで記入したり、Excelの書式に打ち込んだりして管理している会社が多いと思います。

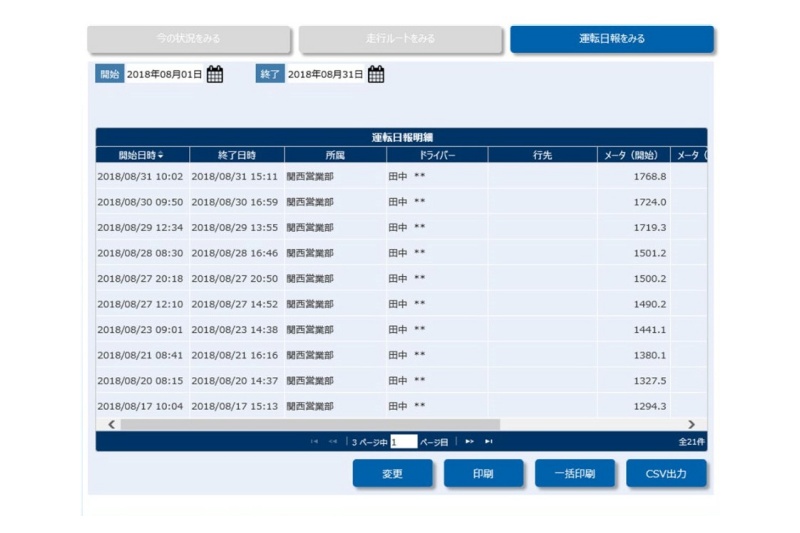

――デンソーテンの通信型ドライブレコーダーには、取得した移動データをもとに運転日報を自動で作成する機能があります。こうした機能は業務の省力化や効率化にも貢献できるでしょうか?

永廣氏:貢献できるのではないでしょうか。運転日報の管理は、書類を書く手間と、管理する手間が二重で発生します。自動で作成できるようになれば、それらの時間を削減できますし、浮いた時間で営業活動など本来の業務ができますから、効果はあるように思います。

運転日報のサンプル画面

今後見込まれるシェアリングについてはどう対応するべき?

――昨今では、大手自動車メーカーが社有車を休日に利用するための車両管理システムを販売する動きもあります。遊休資産となっている車両をシェアリングなどで有効活用しようという取り組みについてはどのように考えていますか?

永廣氏:まず、福利厚生の面から考えるといい取り組みだと思います。一方で、先ほどと同様にここでも「業務利用」と「業務外利用」の区別をきっちり考えておく必要があると思います。また、コストの負担をどうするかも考えないといけないですね。

――負担するコストとは、ガソリン代などの維持費ですか?

永廣氏:ガソリン代はもちろん、そのほかにもエンジンオイルなどの消耗品や、車両の減価償却費も考慮する必要があると思います。「福利厚生の一環だから、なるべく会社が負担しよう」とか「あくまで貸すだけで、原則利用する社員が責任を持つ」など、いろいろな考え方があると思いますから、きっちりと整理しておきたいポイントですね。

ながひろ社労士事務所 永廣勇資氏

――そのほかにも検討しておくべきことがあれば教えてください。

永廣氏:もう一つ、保険の問題も考えておくべきでしょう。万が一、社有車の休日利用中に事故が発生した場合、会社が加入している保険で対応するのかなどを決めておく必要があります。

桑野氏:やはり無秩序に利用できる状態はおすすめできないです。その点をおろそかにしていると、事故が起きた場合に企業側へも責任が及ぶ可能性もありますから、その前提でルールを定めていくべきだと思います。

人事評価への組み込みで会社の姿勢を示す

――ルール決めとは別の話題なのですが、長時間労働が横行すると社員の疲労がたまって社有車の事故リスクが高まりますよね。そのような状態の企業があったとして、社労士は企業側にどこまで踏み込めるのでしょうか?

永廣氏:企業は従業員の労働時間を管理する義務がありますし、健康や安全への配慮も怠ってはなりません。その観点からも、企業の顧問だからこそ強く言わなければならないですし、専門家としてアドバイスできることはたくさんあると思います。

――事故リスクを下げる改善策を企業に提言するとすれば、どんなものが挙げられるでしょうか?

永廣氏:一例を挙げるとすれば、安全運転を評価制度に組み込むことですね。例えば、無事故を継続すれば管理職や社員の評価が上がる仕組みなどを導入すれば、安全運転への意識は高まると思います。

――どうしても法律違反など懲罰への意識が先行しがちですが、ポジティブに評価してもらえる制度があれば従業員もうれしいですよね。

桑野氏:企業から「こうやって評価する」とメッセージを伝えることが重要です。安全運転の意識を向上させるために、人事評価制度の中に評価項目として組み込むのは非常に効果的です。

「自分事」にして日々の業務へ落とし込むには?

――企業から従業員にメッセージを伝えるとすると、伝え方も大事になるのではと思います。どのように伝えるといいでしょうか?

桑野氏:独立開業している社労士の顧問先は、50人前後の中小企業が多いんです。日々の仕事に追われて、コンプライアンス意識を高めたり、CSR(企業の社会的責任)について学んだりする機会や、そもそもこれらの言葉に接する機会が少ない会社もあります。そんな環境であれば、トップから強い言葉で伝えるのが最も効果的ではないかと思います。

大阪社労士事務所 桑野真浩氏

――そのためにはトップが安全運転への意識を強く持つ必要がありますね。社労士の立場から、そういった場合はどんなアドバイスをしますか?

永廣氏:まずは事故による損害について説明させていただきます。例えば、補償が高額になれば会社の業績へのダメージも大きくなるでしょう。その点は第一に伝えるべきだと思います。

――顧問先の企業に事故を防ぐための方策を提案するとすれば、どんな提案になるでしょうか?

永廣氏:例えば、「ちゃんと安全運転ができているか?」と社内確認できる環境づくりなどがあると思います。しっかり従業員の運転内容を管理するための客観的なデータがあれば、なおいいですね。もっと言えば、先ほど日報の自動化機能のように、データを自動で取得できて、管理の手間を省けることも大事な要素です。人手不足の中小企業などでそのような機能がある設備を導入する効果は大きいのではないでしょうか。

桑野氏:実際、中小企業には総務担当者の数が少なかったり、経理などの業務を兼ねていたりして、手が回らないケースも多いでしょうからね。

――データの活用はどんな方法を想定していらっしゃいますか?

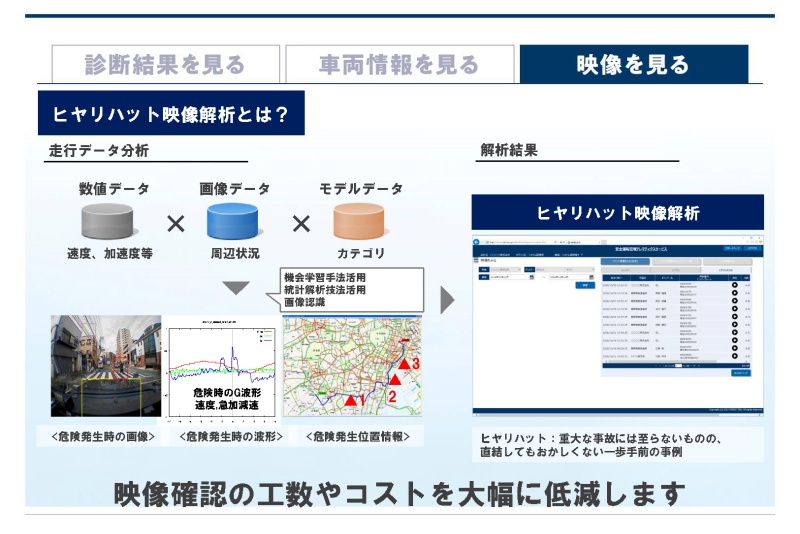

永廣氏:例えば、ふらつきを起こしたとか、周囲の状況確認がおろそかになってきたとか、兆候になる運転データを参照できればいいと思います。事故やヒヤリハットの傾向に関してあらかじめ基準を定めておいて、これらのデータをもとに指導すればわかりやすいのではないでしょうか。

ヒヤリハット映像解析

――通信型ドライブレコーダーの「ヒヤリハット映像解析」なら、そういったニーズにもお応えできると思います。そのほかにも、従業員が実際に運転したデータをもとに教育資料を作成する「e-Learning」機能も活用できそうですね。

永廣氏:そうですね。そのほかにも、従業員の意識を高めるために安全運転に関する講習を受ける方法もあると思うのですが、やはり「自分事」でないと頭に入ってきません。実際の映像に基づいた教育資料を使って、よりリアリティを持って実感してもらえれば、とても効果的な注意喚起になると思います。

――仕組み化する中で、他人事を自分事にする工夫も必要だということですね。本日は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

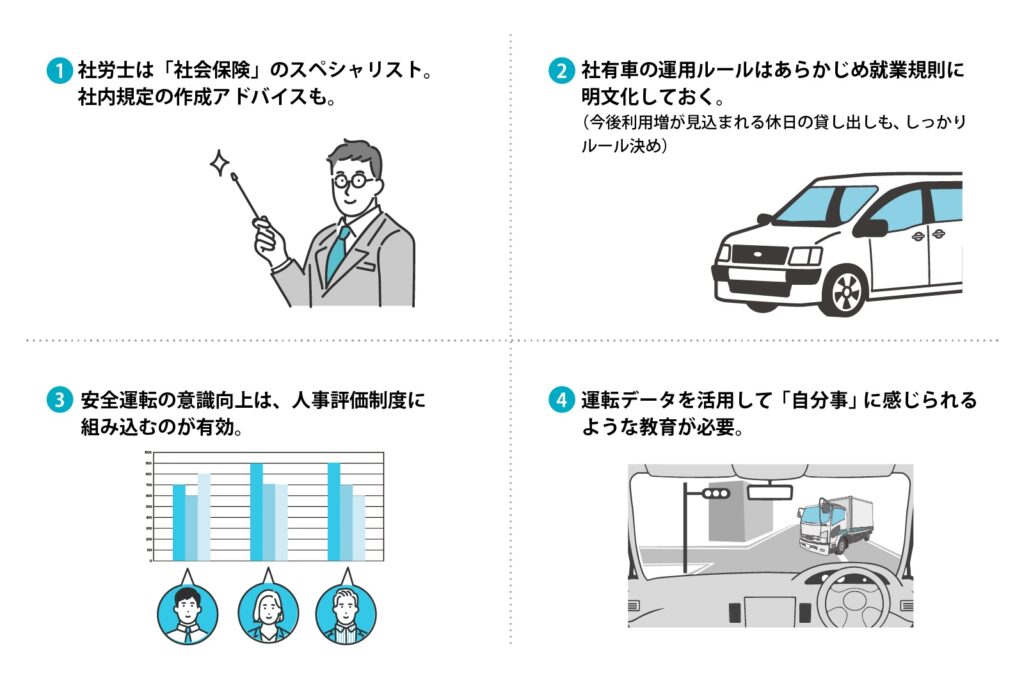

▼今回のまとめ▼

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.03.29

2022.03.29特集「ドライブレコーダーの進化に迫る」を初めて読む人はまずはこちらから!

コネクティッドカーが進化を続ける中で、人とクルマをつなぐインターフェースの重要性が高まっ...

-

2021.10.22

2021.10.22「会話するAI」が運転指導? データ活用の最前線【大阪大学×デンソーテン】

コネクティッド技術の進展によって、ドライバーは道路状況や現在地の周辺で利用できるサービス...

-

2022.03.08

2022.03.08AIが教習指導員に?人とシステムが共生する安全運転のあり方

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「若者の車離れ」と言われるようになって久しい。...

-

2022.02.08

2022.02.08加齢で変わる運転操作 運転行動を記録するドライブレコーダーの活用法は?

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 ここ数年、高齢運転者の免許返納問題について盛ん...

-

2026.02.27

2026.02.27居眠り事故を防ぐ「質の良い睡眠」とは?

睡眠専門医に聞く睡眠法3選【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 通信型ドライブレコーダーは、取得した走行データ...

-

2026.02.27

2026.02.27あおり運転はなぜ起きる?

アンガーマネジメントの専門家が教える

「怒り」の正体と対処法【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 2020年6月、道路交通法が改正され、「妨害運...

-

2021.10.21

2021.10.21ヒヤリハットを自動運転の安全基準づくりに! ドライブレコーダーの新機軸

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 デンソーテンが開発する通信型ドライブレコーダー...

-

2021.10.21

2021.10.21「右折時どこを見ていますか?」ドライブレコーダーの事故防止への活用を探る!

【特集:ドライブレコーダーの進化に迫る】 「さっき交差点を右折したとき、どこを見ていまし...

Contact USお問い合わせ・資料請求