不安解消で事故削減

運転練習で押さえておくべきポイントとは?

自動車の運転技術は、基礎の反復を通じて向上させていくのが効果的。技術の上達は心の余裕を生み、安全な運転につなげることも可能です。もちろん社用車の運転であっても、その点は変わりません。

一方、初心者やペーパードライバーの中には「練習に臨む前に、効果的な方法や気をつけるポイントをあらかじめ整理しておきたい」と考える人も多いでしょう。そこで本記事では、事故防止につながる運転練習の方法を解説します。

解説にあたっては、企業や団体の事故削減・安全運転管理のサポートに豊富な実績を持つSSD研究所(株式会社エスエスディ)で取締役を務める野村幸一氏と、営業部長の高林一夫氏に話を伺いました。

【この記事のポイント】

- 運転練習の重要性

交通事故と運転歴との関係や、若年ドライバーの主な事故原因などを解説!- 運転の練習を始める前に

練習前に確認しておきたい、環境づくりや事前準備についておさらい!- 運転練習時の具体的なポイント

車間距離は「秒」で数える?地道なステップアップで運転スキルを磨く!- 運転練習後の振り返りと継続

ドライブレコーダーの映像を振り返り、自分の弱点を見つける- 運転練習のキーポイントは、継続と「己を知ること」

「自分事」として考えるには?プロが教える安全運転の心構え

運転練習の重要性

運転練習は、事故防止に大きな役割を果たします。特に運転経験の浅いドライバーや、ブランクのある方にとって、適切な練習を積み重ねることは重要です。

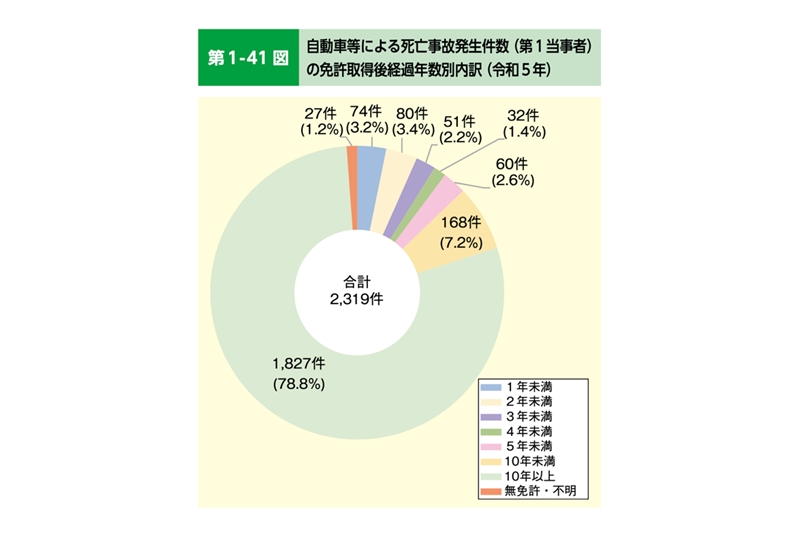

事故発生件数と免許取得後の経過年数の関係

「令和6年版交通安全白書」によると、死亡事故の発生件数は免許取得から10年以上のドライバーによるものが最も多くを占めています。その一方、取得5年未満のドライバーによる死亡事故も全体の1割を占めており、こちらも決して看過できる割合ではありません。

令和6年版交通安全白書「自動車等による死亡事故発生件数(第1当事者)の免許取得後経過年数別内訳(令和5年)」

白書でも指摘されているように、免許取得後の経過年数が短いドライバー(多くが若年層)による死亡事故は依然として深刻な課題となっています。経験不足による不安や緊張は、適切な運転の妨げとなる可能性があり、定期的な練習を通じて運転技術を向上させることが重要です。

ペーパードライバーが事故を起こす主な原因

運転経験が少ないドライバーが物損を含め事故を起こす背景には、以下の要因が考えられます。

- 操作技能の正確さ

直線走行でのふらつき、車庫入れのハンドルの方向性や量、車線変更時の多すぎるハンドルで事故につながります。 - 道路情報の発見遅れ

信号の存在や変化や他車や歩行者の存在に気づくのが遅れるケースが目立ちます。 - 動くものへの読み取りや予測不足

前車の減速や歩行者がどのように動くかといった他者(車)と関係する場面で、経験に基づいた予測ができずに事故へとつながります。 - 交通ルールの認識不足

交通標識を正確に理解していないことで、違反や事故を引き起こす可能性があります。 - 状況に合わないスピード

カーブや駐車場で自己の技量を超えたスピードで危険度が高くなります。また自己認識の甘さや過信が危険度を増大させます。

(イメージ画像)

【専門家の解説】

野村氏:SSD研究所では、事故再発を防ぐための研修も実施しています。受講者のデータから年齢と事故との関係を見てみると、4人に1人は22~25歳の若年層です。注意すべきは事故発生時の認知状況で、およそ半数が「接触するまで危険に気づかなかった」と回答しています。若年層に限ると「気づかなかった」人の割合が増加します。

高林氏:経験の浅いドライバーは運転操作に精一杯で、周囲への注意を十分に払えません。例えば、赤信号や一時停止の標識を見落としたり、前車の減速や行き違い時の対向車の存在に気づくのが遅れたり、といった状況に陥りがちです。

野村氏:あくまで弊社のデータですが、事故が起きやすい場所について分析すると、約半数が駐車場での事故でした。ただし、駐車場での事故が多い傾向は、若年層に限らずどの年齢層でも共通しています。なお、一般的に駐車場での事故というと後退時をイメージしがちですが、実際は6割以上が前進時に起きています。

SSD研究所 取締役 野村幸一氏(左)、営業部長 高林一夫氏(右)

運転の練習を始める前に

効果的な運転練習を行うためには、事前の準備が大切です。以下のポイントに注意して、安全な練習環境を整えましょう。

練習するための環境を整える

まずは練習場所を確保することが大切です。交通量の少ない広い道路や自宅の駐車場など、周囲の迷惑にならず初心者でも安全安心に練習できる環境を確認しておきましょう。慣れてきたら、狭く混雑した場所など複雑なコースへとだんだん移行していくのが基本です。

車両を点検する

練習前には車両点検を実施しましょう。タイヤの空気圧やブレーキの効き具合、各種ライトの点灯確認など、基本的な項目を確認します。国土交通省が提供している日常点検項目チェックシートを活用すると、漏れのない点検が可能です。社用車の場合、安全運転管理者の基本業務に「日常点検整備の実施」が含まれている点もおさえておきましょう。

▼日常点検についてこちらで詳しく解説しています。

整備のプロが教える「日常点検」 事故防止につながる社用車の管理とは?

運転前の準備と調整を行う

運転を始める前に、以下の内容を確認しておきましょう。

・シートポジション

・バックミラーとサイドミラーの角度

・運転免許証や車検証などの必要書類

・ワイパーやライトなど各種装備品の操作

(イメージ画像)

【専門家の解説】

高林氏:些細なポイントかもしれませんが、運転前の準備や確認は、エンジンをかける前に行うことが大切です。先にエンジンをかけてしまうと、走行しながらシートベルトをかけるといった行動が先行して、危険な障害物などを見落としやすくなります。

野村氏:時間に追われて面倒に感じてしまう気持ちもよくわかりますが、事故を起こしてしまえばもっと長い時間対応に追われます。やはり安全は省略できないんです。

同乗を依頼する(添乗指導)

社用車を運用する企業においては、上司や安全運転管理者が社用車に同乗してアドバイスする教育方法(添乗指導)が広く採用されています。本人が気づきにくい改善点やアドバイスを得られる機会となります。プライベートで練習する場合は、運転経験が豊富な友人や知人に同乗してもらうのも有効です。

【専門家の解説】

野村氏:添乗指導は効果的な方法です。企業によっては半年に1回など定期的に実施するケースも見られます。最初のステップとしては「ただ乗っているだけ」でも大丈夫です。ゆくゆくは具体的な指導が必要になりますが、まずは「ちゃんと見ている/見られている」という行動を積み重ね、企業の安全な風土をつくっていくことが大切です。

SSD研究所 取締役 野村幸一氏

運転練習時の具体的なポイント

交通ルールや標識の確認

普段見かけない道路標識の意味や、基本的な交通ルールを練習前におさらいしておくことも大切です。免許更新時に配布される教材などを復習に活用しましょう。

基本操作の習得

アクセルとブレーキの操作は、安全運転の基本となります。特に以下の点に注意して練習を行いましょう。

・前方車両との適切な車間距離の維持

・カーブや交差点での適切な速度調整

・滑らかな発進と停止の練習

【専門家の解説】

高林氏:まずは道なりにまっすぐ走り、左折・右折・車線変更とステップアップしましょう。自動車教習所で教わったように、基本的な運転操作を何度も練習して、できるようになったら難易度を一段階あげていく方法が、結果的に近道となります。

野村氏:車間距離は、道路の白線で測る方法もありますが、運転席から見下ろす視点だと実際の距離感を把握しにくいものです。おすすめは「秒数」で測る方法です。一般道では、車頭時間※で約3秒は間隔を空けましょう。「01、02、03(ゼロイチ、ゼロニ、ゼロサン)」と数えるのがポイントです。「1、2、3」だと早口になってしまいますからね。

※車頭時間(しゃとうじかん):前の車の先頭部分が通過した地点を、自分の車の先頭部分が通過するまでの時間

(イメージ画像)

安全確認の徹底

安全な運転のためには、広い視野を確保することが重要です。信号や標識、周囲の歩行者や自転車にも注意を払いましょう。

駐車の練習

特にバック駐車は多くのドライバーが苦手とする操作です。サイドミラーの活用や目視をしながら車体位置を確認しつつ、適切なハンドル操作のタイミングを練習しましょう。

【専門家の解説】

野村氏:駐車およびバック走行においても、段階的なステップを踏むのが基本です。まずはまっすぐ後退。次にバックしながら直角に曲がる。ポールを立ててS字走行も有効です。

高林氏:バックの練習時は、「乗って運転」と、「車から降りて確認」をセットでやるべきと言ってもいいでしょう。車から降りて外から車と周囲の状況の確認することで、次第に頭の中で「車の俯瞰図」がイメージできるようになります。面倒に感じるかもしれませんが、大切なポイントです。

SSD研究所 営業部長 高林一夫氏

高速道路での運転

高速道路やバイパスでの運転は、以下のポイントに注意しましょう。

・適切なタイミングでの車線変更

・合流時の速度調整と判断

・方向指示器の確実な使用

【専門家の解説】

野村氏:高速道路での車線変更は、追い越した車がルームミラーに写ってからハンドルを切りましょう。その他にも、急いで操作することを防ぐため、方向指示器が「カチ、カチ、カチ」と鳴ったのちにハンドルを動かすことが大切です。

高林氏:例えば、安全運転管理者などの指導者が従業員に教える際は、指示を具体的にすることが重要です。「ちゃんと気をつけろ」ではなくて、何回、何秒、何メートル、何キロと基準を示すことで、教わる側も実践しやすくなります。また実践状況を自己チェックできることが大切です。

(イメージ画像)

運転練習後の振り返りと継続

練習後の振り返り方法

練習の効果を高めるためには、自分の運転を振り返ることも大切になります。ドライブレコーダーの映像を活用して運転を見直したり、同乗者からフィードバックを得たりする方法が効果的です。

継続的な技術向上のために

運転技術の向上には、継続的な取り組みが重要です。定期的な練習計画を立てて実践しましょう。社用車を運用する企業においては、外部講習の受講も選択肢の一つです。

そのほか、事故防止のシミュレーションに用いられる「危険予知トレーニング(略称:KYT)」を活用する方法もあります。具体的な交通状況でどんな危険要因があるか考えるトレーニングを通じて、例えば「この状況では障害物を見落としやすい」といった知識を覚えることができます。

なお、公開されている代表的な教材として、JAFの「交通安全3分トレーニング」や警視庁の「危険予測トレーニング」、自動車事故対策機構(NASVA)の「危険予知トレーニングシート」などがあります。

(イメージ画像)

運転練習のキーポイントは、継続と「己を知ること」

ここまで、運転練習の方法について解説しました。安全運転に必要な技術は、適切な練習を継続して着実に身につけることがポイントです。最後に、野村氏と高林氏から継続のポイントや心構えについて伺いました。

野村氏:誰しも、せっかく覚えたことであっても、時間が経てば忘れてしまいがちです。だからこそ継続して取り組む必要がある。それは交通安全においても変わりません。加えて、なるべく忘れないようにするには、他人事ではなく「自分事」として考えることが大切です。そのためにはドライブレコーダーの映像で振り返ることが有効だと考えています。

高林氏:自分だけではわからないことであっても、映像を振り返ることで初めて気付けることもあるでしょう。また、従業員に指導する立場からしても、具体的なアドバイスができるようになります。

野村氏:「己を知る」ことは運転においても大切です。この言葉には、現状の自分の技術を理解していること、運転中の車が今どういう状況にあるのか理解していることの2つの意味があります。

高林氏:運転の練習においても、現状の自分の技量なら何ができて何ができないのか把握していることが大切です。そして、できないことを克服するため段階的に練習を繰り返していくんです。

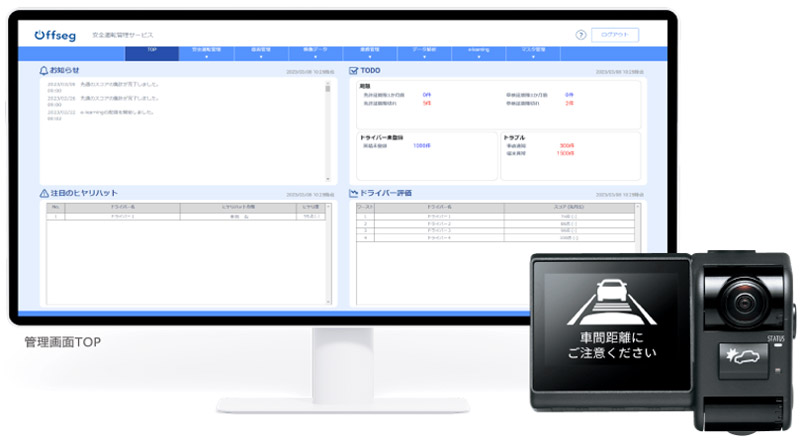

デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や「運転日報・月報の自動作成」、「他社アルコール検知システムとの連携」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

Contact USお問い合わせ・資料請求