通勤・勤務中の交通事故、発生したら何をするべき?

―病院選びや治療のポイント―

交通事故による怪我は、一見すると軽傷に見えても、後から症状が悪化するケースが少なくありません。また、不測の事態が発生してしまうと、気が動転して冷静な対応を取れないこともあり得ます。あらかじめ対応方法を知っておくことで、転ばぬ先の杖となるでしょう。

本記事では、交通事故が発生した際の初期対応から治療終了までの流れを、実務的な観点から解説します。通勤や勤務中も含めた社用車での事故で大切なポイントにも触れていますので、ぜひご活用ください。

解説にあたっては、大阪大学整形外科の関連病院で20数年勤務した経験を持つ、藤本整形外科循環器内科クリニック(兵庫県西宮市)の院長・藤本哲穂氏に話を伺いました。

【この記事のポイント】

- 交通事故に多い怪我や症状の特徴

軽微な痛みも油断禁物!注意すべきポイントを総まとめ。- 事故発生から受診までにすべきこと

交通事故が発生した際の対応方法を改めて解説。- 受診時や治療中のポイント

「症状の伝え方」など、意外と知らない知識を紹介。- 通勤・勤務中の事故で、受診・治療後に行うべきこと

厚労省の資料を紹介しながら、ポイントをおさらい。- 治療の流れを理解し、万が一に備える

「なぜ早期の受診が大切なのか」専門家が徹底解説!

交通事故に多い怪我や症状の特徴

むち打ちや打撲、骨折が多い

交通事故では、追突による「むち打ち症(頚椎捻挫)」が最も多く発生する怪我のひとつです。急激な加速度によって首が前後に振られることで、首や肩の筋肉や靭帯を損傷する可能性があります。また、衝突の衝撃による打撲や骨折などの外傷を負うこともあります。

後から症状が出ることも。早めの受診が重要

事故直後は身体が緊張・興奮状態にあるため、痛みをあまり感じないことがあります。しかし時間の経過とともに症状が現れることも。このような事態に備え、軽傷と思える場合でも、なるべく早期に医療機関を受診することをおすすめします。

【専門家の解説】

藤本氏:むち打ち症の初期症状は、まず首や肩の痛みに気をつけましょう。頭痛はもちろん、「まぶたが重い」や「なんとなく頭がボーッとする」といったごく軽い不調や違和感にも注意が必要です。

軽い怪我であっても要注意なのが、症状の時間差です。例えば軽い打撲や捻挫の場合、事故直後は何ともなくても、患部に少しずつ血が溜まっていき、半日から1日後には歩けないほど腫れて痛むことも珍しくありません。むしろ怪我の程度が軽微な場合、腫れや痛みのピークは翌日の朝に来ることが多いといえます。自己判断をせず、きちんと病院にかかることをおすすめします。

藤本整形外科循環器内科クリニック 院長 藤本哲穂氏

Tips:「雨の日に傷が痛む」のは本当?

藤本氏:交通事故の後遺症として「雨の日やその前日に痛む」という話を聞いたことはありませんか?実はこれらの神経痛には、医学的な根拠があります。

神経痛は、頚椎のつなぎ目のように狭い箇所で起こりやすい症状です。この箇所が、交通事故による怪我で通常よりさらに狭くなってしまうことがあります。また、人間の体は常に微細に膨張しており、気圧が下がるとその膨張が顕著になります。ところが、神経や筋肉が膨張するのに対して、固い骨はさすがに膨張しません。その結果、もともと狭くなっていた神経の通り道がさらに圧迫され、痛みとして感じられるのです。

事故発生から受診までにすべきこと

まずは負傷者の救護と警察への通報を

道路交通法第72条第1項※では、交通事故が発生した際の運転者の義務として、直ちに車両の運転を停止して、「負傷者を救護すること」、「危険防止措置を講じること」が定められています。

事故発生時には、まず人命を最優先に考え、負傷者の救護と二次被害の防止に努めましょう。そのほかにも警察へ通報したり、事故後のやりとりに備えたり、任意保険の場合は保険会社に連絡したりと、やるべきことは多岐にわたります。交通事故の発生から警察に通報するまでの初期対応を段階ごとにまとめました。

1. 安全な場所に停車

2. 負傷者の救護

3. 二次被害を防ぐための安全確保

4. 警察へ通報(日時、場所、被害状況などを報告)

これらの初期対応を適切に行うことで、その後の労災もしくは保険の手続きなどでもスムーズに進めることができます。

▼勤務時間内に交通事故が発生した際の対応については、コチラでも解説しています!

「交通事故発生時にはどう対応する?手順と注意点、よくある質問の回答」

事故の発生を会社へ報告する

一般に、通勤・勤務時間中の交通事故は労災保険(労働者災害補償保険)の対象となります。初期対応を終えたら、事故の発生場所や日時、事故の状況や怪我・損害の程度、警察への届出状況などを会社に報告しましょう。

通勤・勤務中なら、「労災指定病院」を探そう

通勤・勤務中の事故の場合、労災保険指定医療機関(労災指定病院)で受診することで、治療費の立替が不要になります。厚生労働省のウェブサイト※で、エリアごとの労災指定病院を検索できます。

なお、接骨院・整骨院などでも労災保険で受けることも可能だと、厚生労働省の労災保険に関するQ&A※に記載されています。ただし、対象となる療養の範囲には制限もあります。例えば柔道整復師による施術の場合、応急手当を除いた脱臼・骨折に対する施術は、医師の同意を得なければ保険給付の対象となりません。はり・きゅうの施術についても、医師が必要と認め、診断書を発行した場合のみ給付の対象となります。

※厚生労働省「労災保険に関するQ&A、2-4病院を変えたいのですが、どうしたらよいでしょうか。」

複数の症状がある場合の受診順序

事故の状況や衝撃の程度によっては、複数の症状が同時に出現することがあります。どの症状を優先して受診すべきか判断しにくいこともあるでしょう。おおまかな優先順位は以下の通りです。

・意識障害や重度の痛み、出血など、生命に関わりかねない症状

・頭痛や吐き気などの脳神経系の症状

・むち打ちや関節の痛みなどの整形外科的症状

【専門家の解説】

藤本氏:重傷であれば救急車で運ばれると想定して、比較的軽傷である場合のポイントを補足しておきます。強い頭痛が症状にあるなら、まず脳神経外科を受診すべきです。首や肩、腰などの痛みであれば、整形外科を受診すればいいでしょう。もちろん、整形外科にかかって「頭に強い衝撃を受けている」などの疑わしい点があれば、脳神経外科につなぐことも可能です。

受診時や治療中のポイント

痛みの程度を医師に正確に伝える方法

医師に症状を伝える際は、例えば以下のポイントを具体的に説明することが重要です。

・症状の場所と性質

(例:首から肩にかけてズキズキする)

・症状の程度と日常生活への影響

・症状の時間的な変化

【専門家の解説】

藤本氏:事故の状況をできるだけ具体的に説明していただくと、診察や治療の大きな助けになります。例えば「後ろから追突された」「横から衝突された」「停車中だった」「エアバッグが開くほどの衝撃だった」など、事故の様子を詳しく伝えてもらうことで、適切な治療方針を立てることができます。「ハンドルを握れない」や「痛みで眠れない」など、自身の生活にどの程度支障が出ているのかも重要なポイントです。

ただもちろん、「このように症状を伝えてください」という絶対的な決まりはありません。むしろ「どのように的確に患者さまから症状を聞き出すのか」も医師の役割といえます。安心して落ち着いて答えてくだされば大丈夫です。

セカンドオピニオン・転院はどう判断すれば?

手術が必要な場合や、複数の治療方法から選択する必要がある場合は、セカンドオピニオンという方法があります。特に後遺障害の可能性がある場合は、慎重な判断が必要です。また、救急搬送された病院に専門医が不在の場合や、通院に時間がかかる場合などは、転院も選択肢の一つになるでしょう。

【専門家の解説】

藤本氏:1カ月程度治療を続けても症状に改善が見られない場合や、治療内容が変わらないまま漫然と続いている場合は、セカンドオピニオンや転院を検討してもよいでしょう。通常、症状が改善しない場合は治療内容を変更したり、新たな検査を追加したりするものです。反対に症状が改善してきた場合も、リハビリテーション(リハビリ)などが必要になります。にもかかわらず、一向に治療内容の変化がないとすれば、別の医療機関の意見を聞くことも一つの選択肢になり得ます。

治療の終了時期の見極め

症状の回復度合いや、日常生活・仕事への影響を総合的に判断し、主治医と相談しながら治療の終了時期を決定します。焦って自己判断で早期に治療を終了すると、再発や後遺症のリスクもあります。

【専門家の解説】

藤本氏:治療終了の判断には主に二つの基準があります。一つは症状が完全に改善した場合、もう一つは症状が固定した(これ以上の改善が見込めない)場合です。ただし、保険治療と事故との因果関係の観点から、1カ月以上通院が途切れてしまうのは望ましくありません。症状が完全に改善するまでは、最低でも月1回程度の通院を継続することをお勧めします。

通勤・勤務中の事故で、受診・治療後に行うべきこと

治療費の立替が必要な場合

前述した通り、通勤・勤務中の事故の場合、労災指定病院で受診することで、治療費の立替が不要になります。労災指定病院以外で受診した場合は、いったん治療費を立て替える必要があり、認定後に給付金が支給されます。

健康保険を使用すると労災保険が適用されない

通勤・勤務中の事故の場合は、原則として労災保険を使用しましょう。労災保険は健康保険よりも保障内容が手厚く、治療費の自己負担がありません。また、自動車事故の場合は労災か自賠責どちらかを選ぶことも可能です。厚生労働省らの資料から一部抜粋します。

「自動車事故の場合、労災保険給付と自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済)による保険金支払いのどちらか一方を先に受けてください。どちらを先に受けるかについては、被災者等が自由に選べます」。

会社側で必要な手続き

会社側(事業主)には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。厚生労働省のWebサイトでも、「事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります※」と明記されています。

労災保険の給付を申請する場合は、事業主が「労災保険給付請求書」を作成し、労働基準監督署長へ提出します。その後、労働基準監督署からの調査が生じた場合、適切に対応することが求められます。なお、従業員(労働者)が4日以上休業するときは、会社側(事業主)は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出する義務があります。

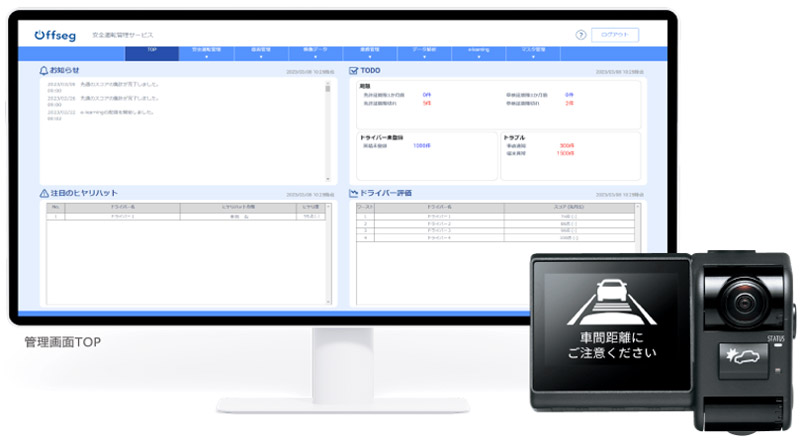

また、各種申請用紙においては、事故の原因や発生状況の記載が必要です。社用車にドライブレコーダーを搭載している場合、詳細な状況把握に活用できます。

治療の流れを理解し、万が一に備える

交通事故の治療は、適切な初期対応が重要です。当記事で解説した内容が、万が一の状況でも落ち着いて判断するための備えとなれば幸いです。最後に、藤本氏から交通事故の初期対応におけるポイントについてアドバイスをいただきました。

藤本氏:医師の立場から、早期受診をおすすめする理由は二つあります。一つは、事故の直後に対応することで、その後の治療がより効果的になること。もう一つは、事故から日数が経過してから受診した場合、事故との因果関係を疑われてしまう可能性があることです。特に後者のような予期せぬトラブルを避けるためにも、できるだけ早く受診することが大切です。

事故時の対応では、安易な判断を避けることも重要です。「どこも痛くないから大丈夫」と物損事故として処理したり、相手方と口約束で話をつけてしまったりした場合、翌日になって症状が出た場合の対応が難しくなることがあります。先ほど述べた通り、交通事故による怪我は、時間をおいてから症状が出ることも多々ありますから、注意が必要です。

交通事故が起きたら、専門家である医師の診察を受けることが、患者本人のためにも、また会社としての管理責任を果たす上でも最善の選択となります。

デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や「運転日報・月報の自動作成」、「他社アルコール検知システムとの連携」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

Contact USお問い合わせ・資料請求