飲酒運転の基準値とリスクとは?

現場で生かせる管理方法を徹底解説!

飲酒運転は重大事故につながる極めて危険な行為です。会社の看板を背負う社用車で、飲酒運転が原因の事故をひとたび起こしてしまえば、深刻な影響をもたらします。そんな飲酒運転のリスクを多くの人が知っていながら、いまだゼロには至っていません。

そこで当記事では飲酒運転の基準値や罰則、アルコールの人体への影響といった基礎知識をおさらいしつつ、企業における飲酒運転防止に関する専門家のアドバイスをご紹介します。

解説にあたっては、兵庫県を中心に運行する神姫バス株式会社の須和憲和氏と玉田達也氏に話を伺いました。両名はバス会社で働きつつ、飲酒運転の防止に取り組む団体であるASK※のインストラクターとして、従業員教育や啓発活動にも注力しています。

※特定非営利活動法人ASK(アルコール薬物問題全国市民協会)

Tips:「ASK認定 飲酒運転防止インストラクター」について

「飲酒運転防止インストラクター」とは、職場や地域での対応を心得た上で、DVDを使った参加型研修を実施し、アルコールの基礎知識や節酒の方法を広める人材です。

「上級インストラクター」は、飲酒運転防止インストラクターとしての経験をもとにアルコール問題についての研鑽をさらに積み、研修の実技試験を経て認定された人材です。依頼先の要望に沿ったプログラムを提案し、飲酒運転防止の講演や出張研修を行なうことができます。

飲酒運転の基準値と法的な責任

道路交通法では、飲酒運転の厳格な基準値と、違反行為に対する厳しい罰則が設けられています。まずは具体的な内容をおさらいします。

飲酒運転の基準値は?

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、道路交通法第65条※で、違反行為の基準が規定されています。

酒気帯び運転は、体内にアルコールを保有している状態での運転を指します。血中のアルコール濃度が0.3mg/ml以上、または呼気中のアルコール濃度が0.15mg/ml以上の状態での運転が該当します。

一方、酒酔い運転は、血中や呼気中のアルコール濃度に関係なく、ふらつきや不明瞭な言葉、異常な運転操作など、「アルコールの影響により正常な運転ができない状態」での運転を指します。

【専門家の解説】

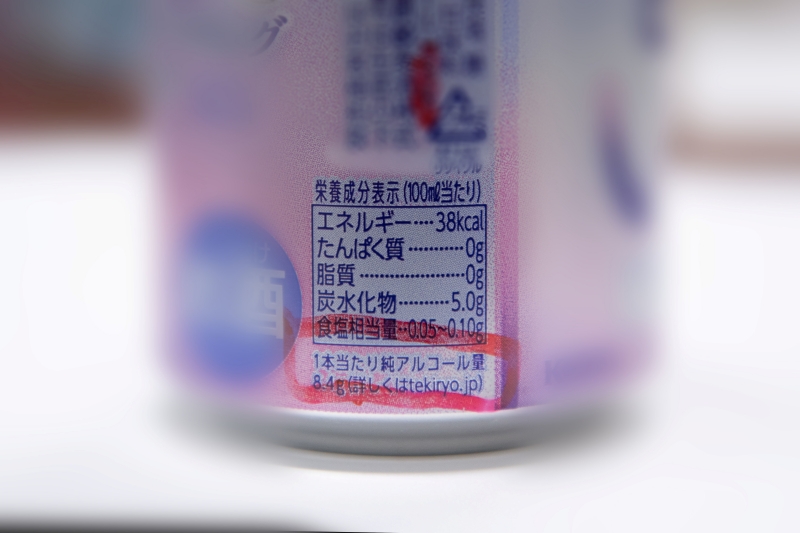

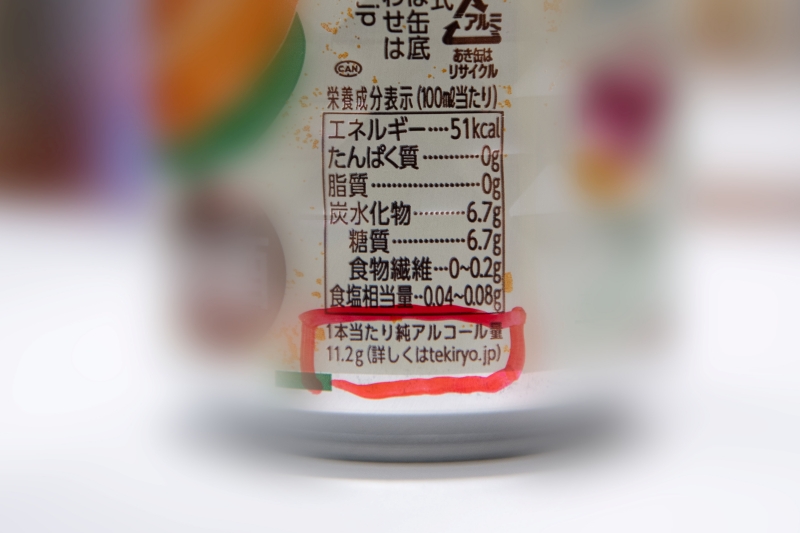

須和氏:最近、缶ビールや缶チューハイのラベルに「純アルコール量」がグラム単位で表示されるようになりました。この表示のおかげで、誰でも簡単に自分の飲酒量を把握しやすくなります。ちなみにアルコール量20g(ビール500ml/日本酒180ml程度、詳細は後述)が、一般に適量といわれる「1単位(または、2ドリンク)」とされています。

缶に表示された純アルコール量

缶に表示された純アルコール量

玉田氏:缶チューハイを例に挙げると、度数が約3%の商品から、いわゆるストロング系(約9%)まで、商品によって含まれるアルコール量は全く違います。「1本だけ」と思っていても、思いがけない量を摂取しているケースも少なくありません。味やデザインで選んでしまいがちですが、お酒の度数を確認することも大切です。ちなみにASKでは、お酒の量と度数を入力すると、「単位・ドリンク」と「分解時間のめやす」を自動で計算してくれるツール※を公開しています。

※特定非営利活動法人ASK「単位・ドリンク換算 分解時間のめやす電卓」

飲酒運転を起こした際の法的責任

先の規定への違反行為に対する罰則は、非常に厳しく定められています。行政処分と罰則については以下の通りです。なお、車両提供者には運転者と同等の罰則が適用され、酒類提供者や同乗者にも罰則が科されます。

▼行政処分

| 違反種別 | 濃度 | 基礎点数 | 処分内容 |

|---|---|---|---|

| 酒気帯び運転 | 呼気中アルコール濃度 0.15mg/l以上0.25mg/l未満 |

13点 | 免許停止 期間90日 |

| 呼気中アルコール濃度 0.25mg/l以上 |

25点 | 免許取り消し 欠格期間2年 |

|

| 酒酔い運転 | - | 35点 | 免許取り消し 欠格期間3年 |

▼罰則

| 対象者 | 違反種別 | 罰則内容 |

|---|---|---|

| 車両等を運転した者 | 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |

| 車両等を提供した者 | 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |

| 酒類を提供した者 または同乗した者 |

酒気帯び運転 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

参照:警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」

法人はアルコール検知器での運転前チェックが義務化

2023年12月からは、安全運転管理者を設置する事業者に対して、アルコール検知器(チェッカー)を用いた運転前後の酒気帯びの有無の確認と、その記録を1年間保存することが義務化されました。

▼アルコールチェックの詳細は以下の記事でご覧いただけます。

白ナンバーのアルコールチェック義務化|実施方法と対応すべきこと

【専門家の解説】

玉田氏:アルコール検知器による測定の前には、飲食を一切しないことがポイントです。食品や栄養ドリンク、マウスウォッシュなどが反応することがありますから、要注意です。

須和氏:アルコール以外の物質が原因なら、15分ほど経って再度計測すれば、ほぼ反応は消えます。もし反応が出た場合は、一定時間後の再検査をお勧めします(再検査の管理体制については後述)。

インタビューに応じる須和氏(右)と玉田氏(左)

飲酒運転の心理的要因

なぜ飲酒運転をしてしまうのか

飲酒運転が後を絶たない背景には、さまざまな心理的要因が存在します。代表的なものが「自分は大丈夫」という過信です。また、アルコールの影響で自律心が麻痺し、通常なら避けるような危険な判断をしてしまう可能性が高まります。これは、アルコールによって脳の抑制機能が低下するためです。

飲酒運転が招く交通事故の実態

警察庁が発表した2023年の統計※によると、飲酒運転による交通事故は2,346件発生しており、飲酒運転による死亡事故率は、飲酒なしの場合と比べて約6倍にも上ることが報告されています。

特に注目すべき事例として、2021年に千葉県八街市で発生した死亡事故が挙げられます。飲酒運転の車両が下校中の児童の列に突っ込み5人の死傷者を出した痛ましい事故を機に、取り締まりがさらに強化され、白ナンバーの社用車に対するアルコールチェックの義務化が進められることになりました。

※警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」

【専門家の解説】

須和氏:人間には「確証バイアス」と呼ばれる考え方の癖があり、自分に都合の良い情報だけを受け入れてしまう傾向があります。「自分だけは大丈夫」や「昨日も飲んで何も問題なかった」という過去の経験だけを拾い上げて、飲酒によるリスクを軽視してしまうんです。

神姫バス 次世代モビリティ推進室 部長 須和憲和氏(ASK認定 飲酒運転防止 上級インストラクター)

アルコールが脳や健康に与える影響

アルコールは脳の萎縮や認知機能を低下させる

アルコールの摂取は、脳の萎縮や認知機能の低下を引き起こす可能性があります。具体的には、記憶力の低下、判断力の鈍化、反応速度の遅延などが挙げられます。これら運転技術などへの影響だけでなく、継続的な飲酒は高血圧や心筋症などの身体的な問題も引き起こします。

アルコール依存症のメカニズム

厚生労働省の定義※によると、アルコール依存症は「大量のお酒を長期にわたって飲み続けることで、お酒がないといられなくなる状態」とされています。依存症になると、仕事や生活にも支障が出るようになり、飲酒のコントロールが困難になります。注意すべき点として、体からアルコールが抜けると、イライラや不眠、手の震えなどの離脱症状が現れ、その症状を抑えるためにさらに飲酒してしまう悪循環に陥りやすいことが挙げられます。

深酒がもたらす健康リスク

飲酒量が多くなると、さまざまな健康被害のリスクが高まります。特に肝臓や膵臓への負担が大きく、深刻な場合は臓器の機能障害を引き起こす可能性があります。また、うつ病などの精神疾患のリスクも上昇します。

【専門家の解説】

須和氏:最近の研究では、少量の飲酒でも健康リスクが高まることが明らかになってきました。例えば、男性の場合は高血圧や胃がん、食道がんのリスクは、わずかな飲酒でも上昇するといわれています。女性の場合は、1日あたりビール350ml程度の飲酒でも、飲み続ければ乳がんのリスクが高まるとされます。さらに、適量と言われるビール500ml程度の飲酒で、男性では大腸がんや脳出血、前立腺がんのリスク、女性では大腸がん、肝がん、胃がんのリスクが上昇するとの研究結果も報告されています。

玉田氏:かつて「酒は百薬の長」と言われた時代もありましたが、現在の医学的な知見では「飲酒量が少ないほど、健康へのリスクは少なくなる」という考え方が主流です。

神姫バス バス事業部 安全推進課 課長 玉田達也氏(ASK認定 飲酒運転防止インストラクター)

飲酒運転を防ぐために

飲んだら乗るな、乗るなら飲むな

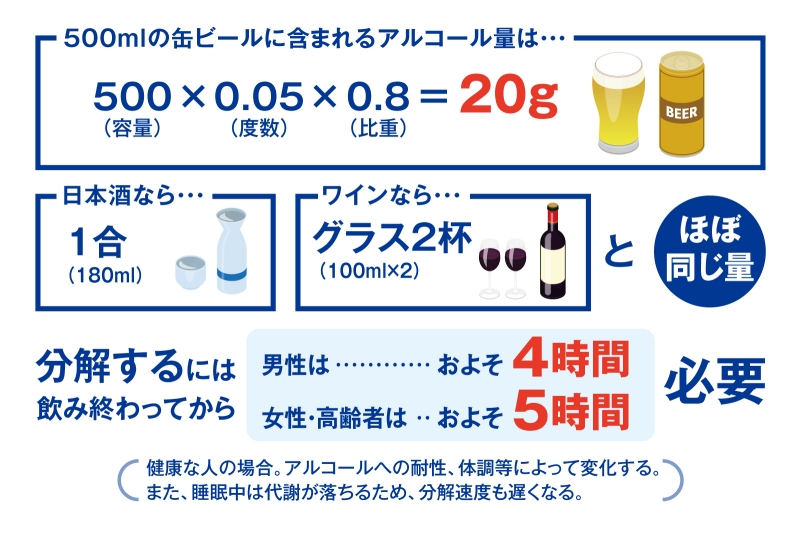

一般的な目安として、適量とされるアルコール20gを完全に分解するには約4時間を要します。ただしアルコールの分解速度は、年齢や性別、体質や体調などによって差が生じる点に要注意です。翌日に運転の予定がある場合は、自身の飲酒量をきちんと把握し、十分な時間的余裕を持つ必要があります。

(参考:厚生労働省、e-ヘルスネット「飲酒量の単位」をもとに作図)

企業で取り組む防止策

企業としては、例えば以下のような対策が重要です。

・アルコールチェックの確実な実施と記録

(および対応手順の確立)

・飲酒運転に関する社内規定の整備

・従業員への定期的な教育と啓発

・違反時の処分について明確化

【専門家の解説】

玉田氏:神姫バスでは、健康診断で肝機能に関係するγ-GTPの数値が高い従業員には、必ず再検査と上長との個別面談を実施しています。また、年末年始などの飲酒機会が増える時期には、管理者から従業員の家族に注意喚起の手紙を書くことも大切です。そのほか、アルコール検知の前に前日の飲酒状況を自己申告する書類も毎日記入しています。

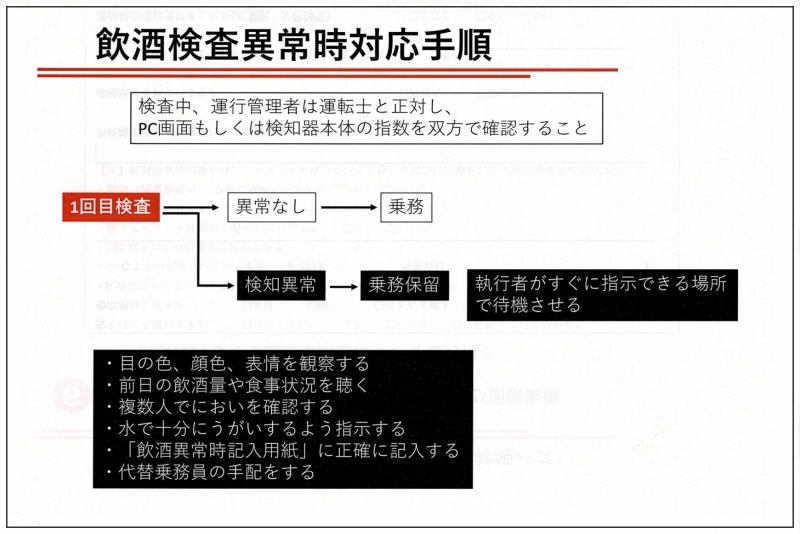

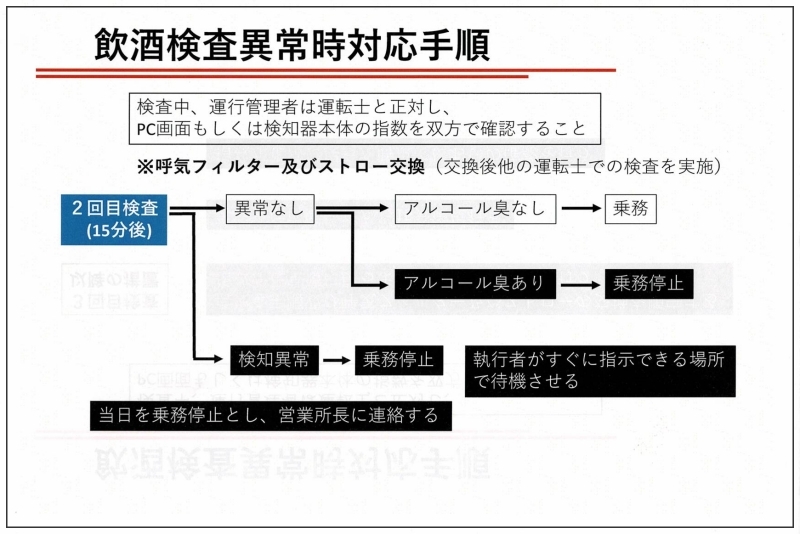

須和氏:アルコール検知器を導入する際に見落としがちなのが、「反応が出た場合の対応手順」です。15分おきの再検査や、ストロー・フィルターの洗浄・交換など、具体的なルールを事前に決めておく必要があります。数値が完全にゼロになるまで、職場で検査を続けることも大切です。こうした手順を設けずに検知器を導入している会社が意外と多いのですが、記録の保管と合わせて、管理体制をしっかり整えることが大切ですね。

玉田氏:また、検知器本体にも寿命があり、正確な測定のためには定期的なメンテナンスや交換も必要です。あらかじめ製品の仕様も確認しておきましょう。

神姫バスの「飲酒検査異常時対応手順」。2回目以降の対応方法も定められている。

「お酒との付き合い方」を知り、社用車の運転に生かす

ここまで、飲酒運転にまつわる知識や企業が管理するためのポイントなどを解説してきました。最後に、須和氏と玉田氏から、飲酒運転の防止にまつわる取り組みを職場に定着させるアプローチについて伺いました。

須和氏:アルコール検知器は、飲酒運転を防ぐために活用できる重要なツールです。しかし、根本にある「お酒の飲み方」までは教えてくれません。飲酒運転を防ぐには、アルコールとの正しい付き合い方を学ぶことから始める必要があるんです。

玉田氏:神姫バスでは、運転者に対して「一切飲むな」との方針はとっていません。「適切な量をしっかり理解した上で飲んでください」と伝え続けています。大切なのは、正しい知識を持って自己管理ができるようになることです。

須和氏:そういった知識を職場に定着させる方法も重要です。私たちの経験上、朝礼や点呼での形式的な注意喚起は、その場を離れた途端に忘れられてしまいます。むしろ、休憩時間のちょっとした会話など、リラックスした場面でのやりとりの方が記憶に残りやすいとさえ思うんです。

玉田氏:実際に、弊社で行っている安全運転に関するeラーニングでは、「あの設問は難しかったな」といった会話が生まれることで、学びの定着にプラスの効果が出ていると感じています。

須和氏:安全運転教育やそのDX化を図る上で、日常的なコミュニケーションの中に組み込んでいくことは一つのキーワードなのかもしれません。

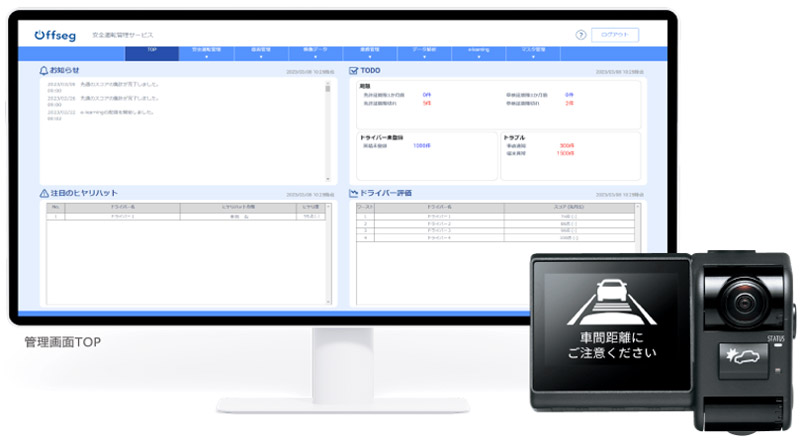

デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や「運転日報・月報の自動作成」、「他社アルコール検知システムとの連携」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

Contact USお問い合わせ・資料請求

.jpg&w=650&h=433)