最先端のモノづくり企業が目指す、Offsegを活用した効率的な

安全運転管理とは?

- 業種:

- 製造業

- 課題:

- 管理体制の整備・業務のデジタル化

- 導入台数:

- 100台以下

導入の経緯と効果

- 社用車の運転管理を強化したい

- 交通事故やヒヤリハットの発生時に映像を振り返りたい

- 車両管理にまつわる書類をデジタル化したい

- 事故リスクの高い運転行動を検出し、自動で警告・通知する機能を活用

- 抽出したヒヤリハット映像を安全運転教育に活用

- 運転日報の自動作成機能を活用

- 危険な運転行動を可視化することで、ドライバー側は緊張感を保ちながら運転でき、管理者側は具体的な指導につなげられるようになった

- 車両の位置情報を可視化したことで、配送ルート・時間も含めた管理の目が行き届きやすくなった

ICT活用で成長を続ける「最先端のデジタル板金工場」

――まずは御社の企業概要について教えてください。

藤村氏:フジムラ製作所は、2000年に父が事業を立ち上げ、2002年に有限会社を設立したのがはじまりで、当初は母や私も手伝う家族経営の会社でした。設立当初から「小ロット多品種」の仕事で板金加工(※)の技術を磨き、成長を重ねてきた経緯があります。現在は6つの製造拠点を構え、「ICT技術を活用した最先端のデジタル板金工場」として、日々モノづくりに励んでいます。

※板金加工:金属製の薄い板材に切断、曲げ、溶接などの加工を施して、立体的な製品や部品を製造すること。

株式会社フジムラ製作所 代表取締役社長 藤村智広氏

――設立から20数年で複数の製造拠点を構えるほどの規模に成長されたんですね。現在はどんな分野向けの取引が多いのでしょうか?

藤村氏:工作機械や建設機械、医療機器や半導体などの幅広い分野に製品を納めていて、数でいえば700社に及びます。非常に多彩な業界・顧客と取引をしている点も弊社の特徴です。

そのような事業展開を行いながら、多様なニーズに迅速に応えられる体制を築いていたので、リーマン・ショックやコロナ禍でも大きな打撃を受けることなく、成長を続けることができました。

ちなみに、会社を立ち上げた2000年代前半は、インターネットが急速に普及した時期と重なります。そんな時代に、いち早く自社サイトを構築して、全国から注文を受けられるようにしたことも、会社の成長要因に挙げられるでしょうね。

配送業務の拡大に伴い、高まる安全運転管理の必要性

――本業であるモノづくりはもちろんですが、製品の配送も重要な業務だと思います。現在はどのような体制で配送業務にあたっているのでしょうか?

藤村氏:ドライバー専門の従業員2名と管理部の従業員1名が自社トラックを運転して、配送業務を担っています。もともと外部の配送業者にも一部依頼していたのですが、事業が拡大するにつれて人手が足りなくなってきたんです。そこで、配送担当チームを管理部の直下に再編するなどして、ここ1~2年で体制の強化を進めています。

――現在、御社では何台の社用車を運用しているのでしょうか?

藤村氏:トラック4台と、営業や庶務に利用する乗用車3台の、計7台を運用しています。Offsegを搭載しているのは、近々買い替え予定の乗用車を除く、計6台です。

社用車に搭載されたOffsegの端末

――トラックの利用は、製品の輸送が主でしょうか?

藤村氏:そうですね。主に顧客への納品に使うほか、弊社の製造拠点間で製品を運ぶ用途にも使っています。ちなみに乗用車は、小さな製品の配送や備品の買い出し、営業活動などの利用が主ですね。

――社用車の事故防止や運転管理については、どんな取り組みをしているのでしょうか?

藤村氏:弊社の本業はモノづくりですから、製造現場での事故やヒヤリハットを防止には継続して取り組んできました。一方で、社用車の管理や事故防止についてはまだまだ多くの課題があり、組織の再編などと並行して取り組んでいく方針です。

配送業務が増加したことで、社用車の事故防止に力を入れる必要性は高まっていますし、万が一事故が起きても適切に対応できる体制を整えなければなりません。今回Offsegを導入したのも、そうした取り組みの一環なんです。

――Offsegの導入にあたり、他のサービスとの比較検討はしましたか?

藤村氏:実はもともと、配送先のルートを自動作成するサービスを探していました。多様な顧客と仕事をしていると、効率的な配送ルートで巡回することも業務上重要なポイントになりますから。そこで、いろんなサービスを調べていたところ、社用車のリースで取引をしていた日本カーソリューションズ(NCS)から、Offsegを紹介してもらったんです。

先ほど述べたように、社用車の管理体制を整備しなければならない状況でしたから、ルート作成のサービスより先に、弊社の課題解決に直結するOffsegを導入するべきだと判断しました。ちなみにOffsegにはこちらの求めていた配送ルートの作成機能は備わっていませんので、その点はゆくゆく検討するつもりです。当面は、リアルタイムで管理できる車両の位置情報を、配送ルートや所要時間の検討に活用しようと考えています。

動態管理のサンプル画面。

リアルタイムの車両位置をマップに表示できる。

――Offsegを導入してみて、率直な感想はいかがでしょうか?

藤村氏:以前はドライバーに対して「安全運転をしてください」と抽象的な指導しかできない状況でしたが、Offsegの導入後は、危険な運転行動をすぐ検出できるようになったので、より具体的な指導につなげられると感じています。

――危険な運転行動をすぐさま検出できる点は、事故やヒヤリハットの防止につながると思いますか?

藤村氏:製造現場とは違い、運転席に座っているとつい周りの目を気にしなくなりがちですから、危険な運転行動をすぐ検出できる機能は、ドライバーが緊張感を保つことにつながると思います。その結果、例えば「黄色信号だけど行ってしまえ」といった行動を防ぎ、事故防止にもつながるだろうと期待しています。さらに言えば、「あおり運転」や「ながら運転」などの問題行動を抑止する効果もあるのではないでしょうか。

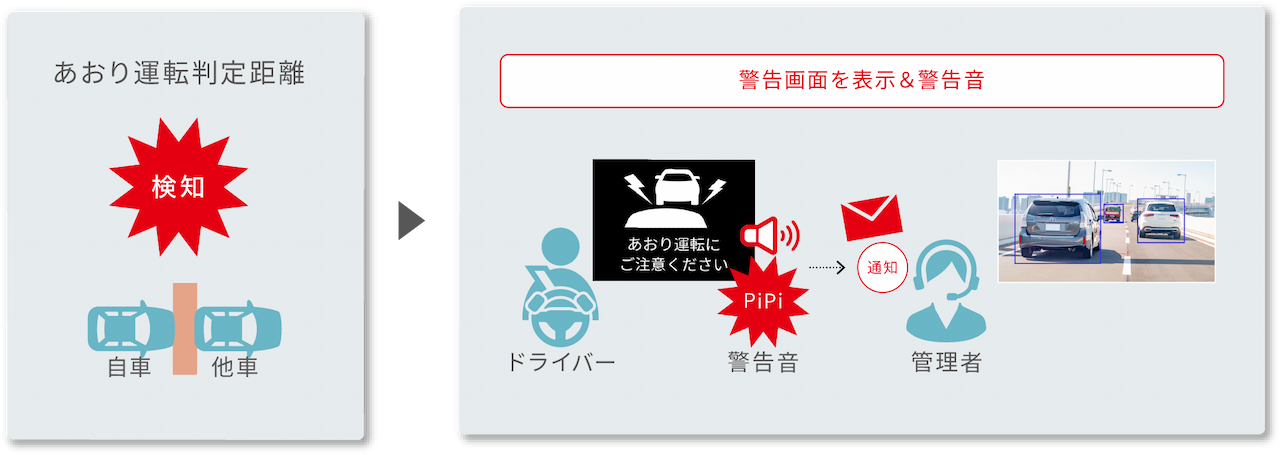

事故リスクの検知とドライバーへの警告例

運転行動の「見える化」で、効果的な安全運転教育を

――今後、活用していきたい機能はありますか?

藤村氏:まだ導入してから日が浅いので、現状では使いこなすための準備を進めている段階です。いろいろと操作していくと「これは使えるな」と感じる機能がどんどん出てくるだろうと思います。

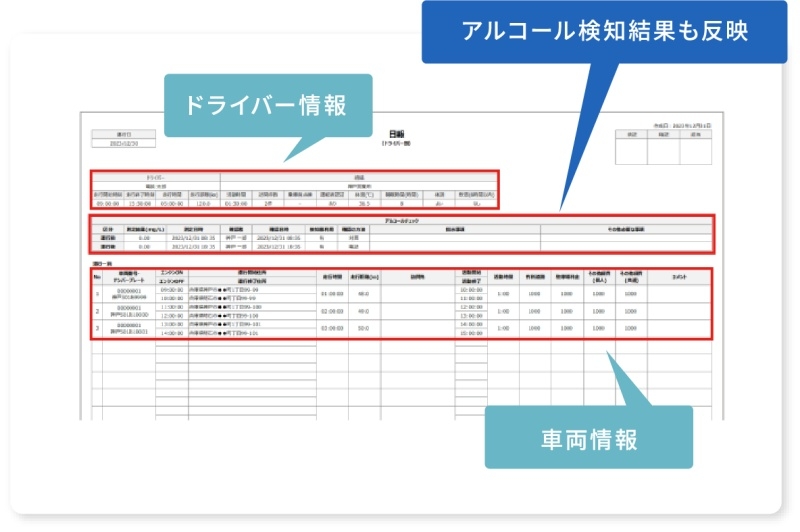

現時点では、車両管理にまつわる書類のデジタル化が1つの課題です。導入以前は点検整備などの記録を紙の書類で管理していたので、今後は運転日報の自動作成機能をうまく活用していきたいですね。

運転日報のサンプル画面

――事故防止や安全運転教育に関わる点ではいかがでしょうか?

藤村氏:もし従業員が社用車で事故やヒヤリハットを起こしてしまった場合、会社として安全運転教育を実施する必要がありますから、そのためにOffsegを活用していきたいと考えています。

――御社は本業のモノづくりで、タブレット端末などを活用しながら指導教育をしていると伺いました。安全運転教育に関しても同様に、動画を活用した取り組みを視野に入れているのでしょうか?

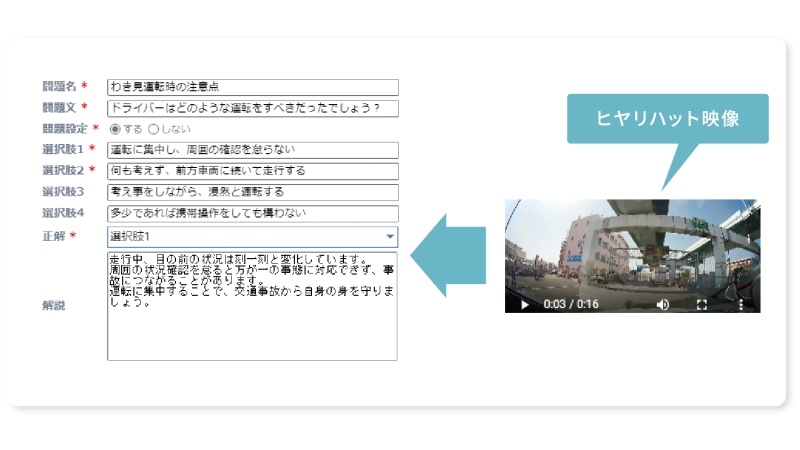

藤村氏:そのように考えています。Offsegには、録画した映像からeラーニング用の教育資料を作成する機能がありますよね。そのような映像を、指導教育にうまく活用していく考えです。

ヒヤリハット映像を用いたeラーニング資料。

自動で作成・配信でき、受講状況の把握も可能だ。

――運転行動を映像で振り返る効果は、どのように感じていますか?

藤村氏:事故やヒヤリハットを起こしてしまうと、パニックになったり、対処すべきことに追われてしまったりで、後になって細かい状況をなかなか思い出せないケースもあるでしょう。そのような場合を想定すると、映像がきちんと残っていて、必要に応じて振り返られる機能は、役に立つ場面が多いと思います。

――ひとたび事故を起こすと、負傷者の救護や警察への通報、会社への報告など、やるべきことは多岐にわたります。おっしゃるように、目の前の対応に気が取られてしまい、事故の瞬間や前後の出来事が頭から抜け落ちてしまうことは考えられますよね。

藤村氏:製造現場でも起こる話なのですが、事故やヒヤリハットの原因を探っても「見落としていました」とか「確認不足でした」以上の情報が出てこないことが多々あります。でも、映像を振り返ることで、実際に見落としや確認不足がなぜ起こったかの根本的な原因にたどり着けると思うんです。

――映像があるからこそ、運転行動の詳細な分析ができるということですね。

藤村氏:例えば、左折時の巻き込み事故などを想定した場合、ただ「見落とし」として片付けるのではなく、目視を完全に怠っていたのか、あるいは目視をしているが死角への配慮が足りないのか。管理者側はそうした細かな違いも踏まえて、日々の管理や指導に生かしていく必要があると思います。

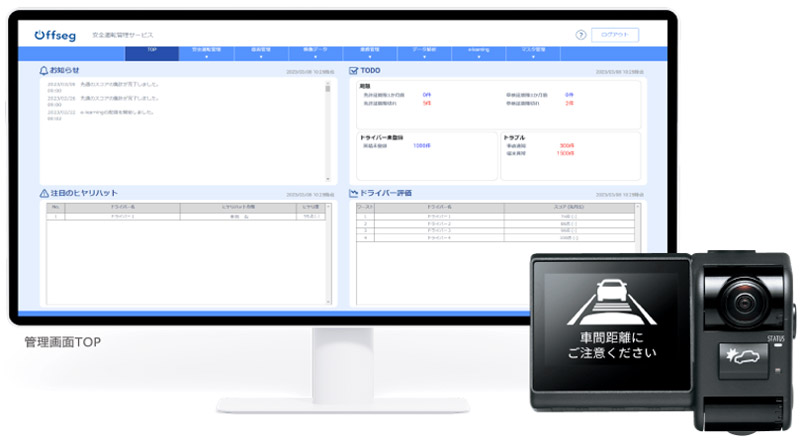

▼デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や、「運転日報・月報の自動作成」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

【NEW】他社システムと連携して、アルコールチェック義務化にも対応!

2023年12月、アルコール検知器によるチェックの記録と保存が義務化されました。この法改正を受けて、Offsegはパイ・アール製の「アルキラーNEX」とアネストシステム製「BSS for ALC」との連携を開始。

他社アルコール検知システムとの連携によって、ドライバーがアルコールチェックを行うと、アルコール検知システムを提供する各社のクラウドへ測定結果がアップロードされます。その後、Offsegのクラウドと連携し、Offsegの日報・月報に測定結果を表示する仕組みです。

安全運転管理者はOffsegの管理画面上でドライバーごとの運行記録とアルコール検知結果を同時に確認でき、管理業務の効率化へとつながります。ぜひご活用ください!

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

その他の導入事例

Contact USお問い合わせ・資料請求