客観的な運転評価と効率的な教育を両立。自販機業界の牽引役が選んだ

Offsegの可能性

- 業種:

- サービス業

- 課題:

- 安全運転教育・事故削減

- 導入台数:

- 101-500台

導入の経緯と効果

- 営業車の事故やヒヤリハットの原因を詳しく調べたい

- 従業員の運転行動を客観的に評価したい

- 管理者も含めた従業員への安全運転教育を行いたい

- 事故リスクの高い運転行動を検出し、自動で警告・通知する機能を活用

- 安全運転診断の点数化機能を活用

- 抽出したヒヤリハット映像を安全運転教育へ活用

- 近日公開予定

首都圏で約7万台の自販機を展開。地域に根ざした活動も

――まずは御社の事業概要について教えてください。

岡山氏:八洋は1977年に日野市で創業し、自販機オペレーターのパイオニアとして、首都圏を中心に約7万台の取引実績を重ねてきました。現在、弊社が自販機で販売する飲料の数は1日100万本を超えています。

飲料以外の食品なども自販機に供給しているほか、管理・設置・メンテナンスも含めたフルサービスを提供している点も弊社の特徴です。ルートセールスの担当者がお客様のもとへ足を運び、売り上げや満足度向上のために日々取り組んでいます。

八洋本社に展示されている1995年の卓上自販機

また、自販機事業に続く第2第3の柱を打ち立てようと、コンビニの運営や宅配水事業、さらに電気小売事業など、生活インフラ企業として次々と新しい業態にチャレンジしています。また、SDGsの実現に貢献するために、災害救援自販機や、フードロス対策・気候変動対策など幅広く対応できる募金型自販機を、自治体と取り組んで展開しています。

――地域貢献にも力を入れていると伺いました。

岡山氏:十数年ほど前から、新宿区東五軒町に構える本社周辺のスペースを、地域のお祭りのために開放しています。町内会の例祭や新年の餅つきなどが催される際は、多くの地域住民に足を運んでいただいています。ちなみに、弊社の従業員がおみこしをかつぐことも恒例行事となっているんですよ。

株式会社八洋 管理本部 総務部 次長 岡山秀樹氏

営業車の安全運転管理にOffsegを導入

――御社は首都圏に多くの営業所を構えています。全体では何台の社用車を運用しているのでしょうか?

岡山氏:飲料専用のボトルカーと呼ばれる車両を530台と食品専用保冷車を60台、それ以外に営業車を163台保有しています。もともと、全ての車両に他社製のドライブレコーダーを設置していて、今回Offsegを導入したのは、後者の営業車に対してです。現時点で101台(2024年10月取材時点)への据え付けが済んでおり、年内に残りの車両への据え付けも段階的に進めていきます。

八洋が保有する飲料専用のボトルカー

――主に飲料を運ぶボトルカーに対して、営業車はどんな用途で使われているのでしょうか?

岡山氏:Offsegを搭載する営業車は、ボトルカーに乗るルートセールスとは異なり、セールス担当を束ねるマネージャークラスが乗るケースが多いですね。営業でお客様を訪問したり、荷室に資材を積んで自販機の設置作業をサポートしたり、イベントに出展したりなど、さまざまな用途で使用しています。

八洋が保有する営業車両

――どんなニーズがあって営業車にOffsegを導入していただいたのでしょうか?

岡山氏:既設のドライブレコーダー(他社製)で安全運転スコアを採点する機能を活用していたのですが、車両のタイプが異なるとスコアの比較が難しいという課題がありました。実際、乗用車である営業車の方が、スコアが低くなる傾向があったんですよ。そこで、弊社の求める機能を満たしつつ、リーズナブルで高性能なものを営業車に搭載したいと考え、Offsegの導入に至りました。

――Offsegを選んだ決め手はなんだったのでしょうか?

岡山氏:Offsegの場合、スコアの採点はもちろんですが、AIによる事故リスクの検知機能を活用した運転管理や、ヒヤリハット映像を使った教育ができる点が魅力的でした。また、これらの機能を活用すれば、セールス担当を指導する現場のマネージャークラスの指導教育にも活用できると考えました。

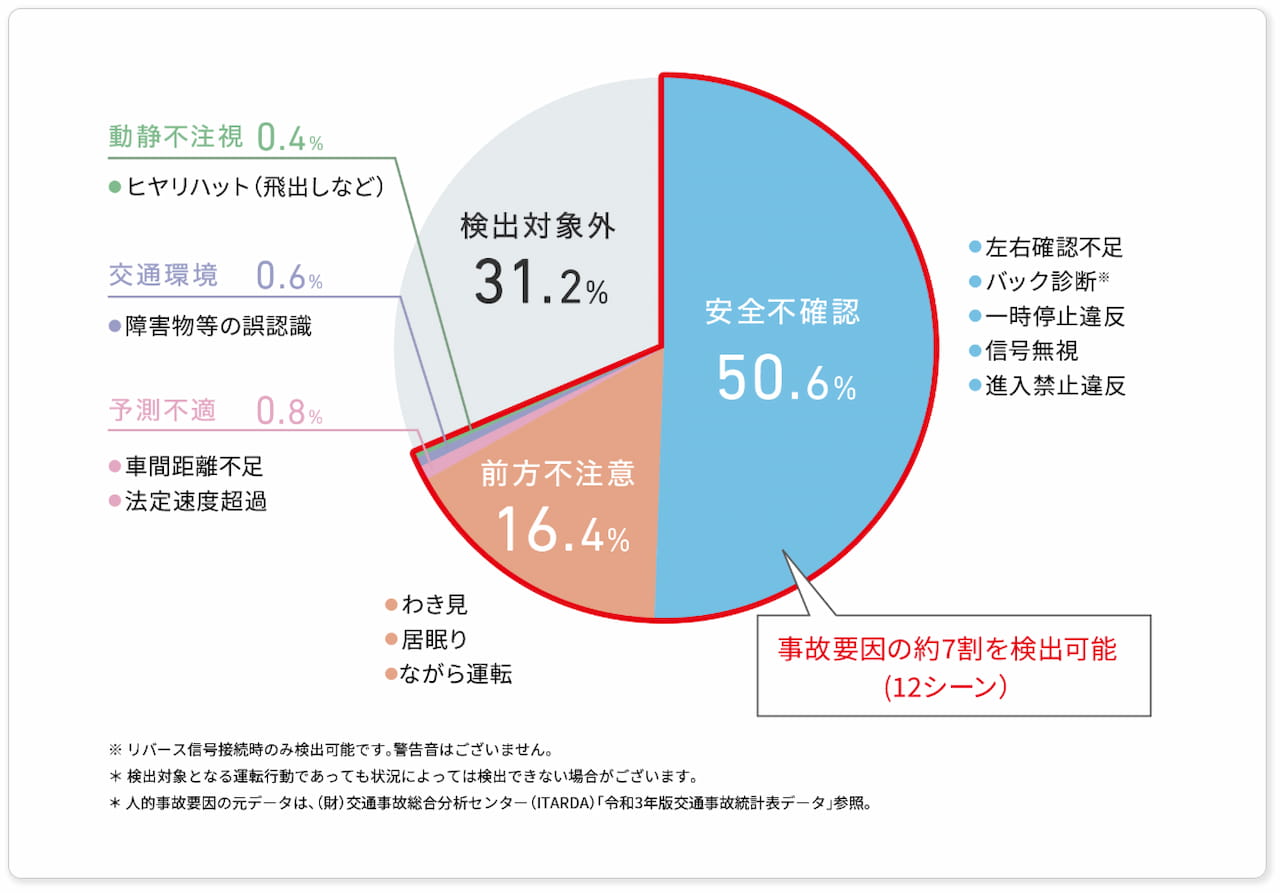

Offsegでは、事故リスクの高い12シーンをAIが検出し、ドライバーや管理者に警告・通知を行うことが可能。

転機の重大事故。安全運転の徹底に重視したポイントとは?

――Offsegの導入以前の話ですが、最初にドライブレコーダーを導入したきっかけを教えていただけますか?

岡山氏:話は十数年前にさかのぼります。当時の弊社では、交通事故を起こした従業員向けの研修などは実施していたものの、安全運転への意識を高める取り組みは、決して十分ではありませんでした。

私が総務部に異動してきて、安全運転管理の担当になった当時、提出された事故報告書を読んでみると、ほとんどが「不注意で事故を起こした」としか書いていなかったんですよ。当然のことながら、「不注意」の実態がわからないことには効果的な対策は行えません。

そしてある時、人身事故が発生してしまったんです。事態を受けて早急な対策を講じる必要が出てきて、全車両にドライブレコーダーを搭載することになりました。

――導入にあたり、どんな機能を求めていたのでしょうか?

岡山氏:まず「自分の運転行動を管理されている」と抑止効果を高めるため、インカメラが付いていること。加えて、運転行動を客観的にスコア化できる機能も重要なポイントでした。やはり自分の運転を客観視できる仕組みがないと、どんなに周りが指導したところで、実際の行動は変わりませんから。

「わかりやすさ」を重視し、自社マニュアルの作成も

――今後Offsegの導入を進める中で、どんな機能を活用する予定でしょうか?

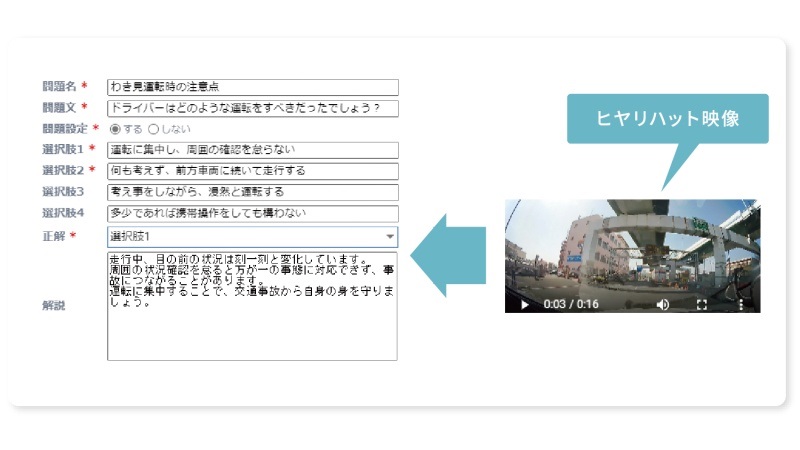

岡氏山:ヒヤリハット映像を社内研修などで用いる場合、該当する映像を切り取るのにどうしても時間と労力がかかります。Offsegを活用すれば、映像の制作にかかる負担を減らせるので、活用していきたいですね。

ヒヤリハット映像を活用したe-learning資料のサンプル。自動で作成・配信できるほか、受講状況の把握も容易に可能だ。

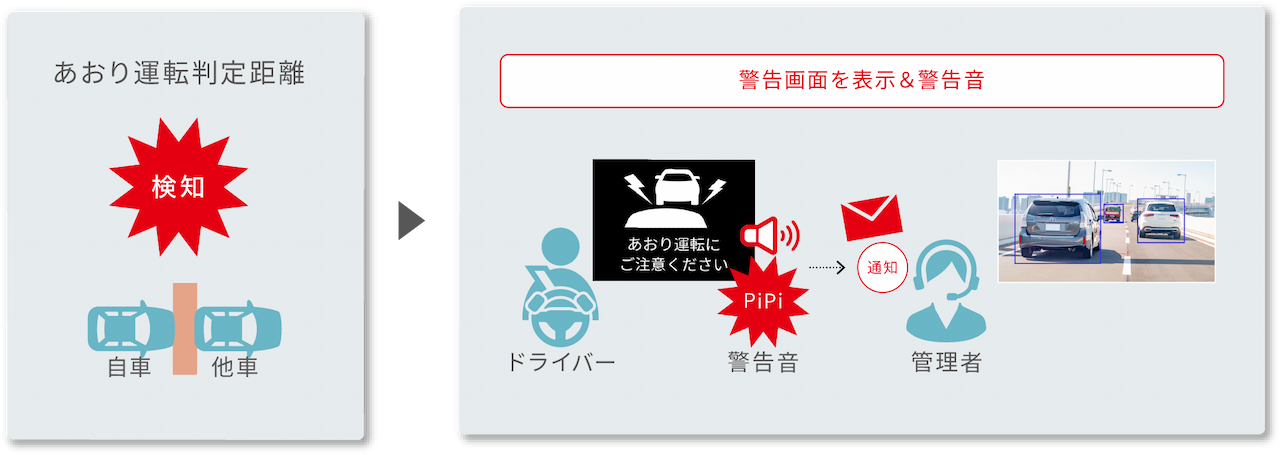

また、導入した理由の一つでもあるのですが、危険な運転行動をドライバーと管理者の双方にすぐさま警告・通知できる機能を、日々の指導に活用する考えです。仮にドライバーが危険な運転行動をとった際の映像チェックが漏れて、“おとがめなし”となることを防げるのでは、と期待しています。

事故リスクの検知とドライバーへの警告例

――御社では、既設のドライブレコーダーを使いこなすため、自社製のマニュアル作成なども行っているそうですね。Offsegについても、同様の取り組みは必要でしょうか?

岡山氏:そうですね。もちろん個々の機能や操作方法は正式な製品マニュアルに記載されているのですが、質問があった都度3~4ページのマニュアルを個別に作成して案内しています。Offsegについても、全事業所への展開が完了した段階で、セッティングや操作方法を説明したマニュアルを作成する予定です。

やはり「長いマニュアルを読む時間がない」となってはもったいないですからね。現場が求める情報をピンポイントで説明することは、大切な取り組みだと考えています。

現場重視の活用に向け、取り組みを加速

――最後に、安全運転教育や事故防止に関して、今後の目標を教えていただけますか?

岡山氏:今までは総務部が中心になって安全運転教育を行ってきましたが、現場の管理者が安全運転に関するノウハウを日々学び、各種ツールを活用しながら積極的に現場指導を行うのが理想であり目標です。

――Offsegの導入にあたって、現場の管理者に向けた安全運転教育というニーズも挙げていただきましたね。

岡山氏:ドライバーへの指導教育はもちろん大切ですが、管理者への教育も同じくらい大切です。「本社の総務部がこう言っていた」とだけ伝えても効果は薄いでしょう。それぞれの現場責任者が安全運転に対する意識をしっかり持って、現場で指導していかなければ、従業員一人一人の行動は変わらないと思います。

一方で、安全運転を励行する従業員をきちんと評価できるようにするためには、安全運転スコアのような客観的なデータが必要になります。Offsegの導入を機に、従来から続けてきた取り組みをより強化して、安全運転を正しく行えばきちんと評価される企業風土を築いていきたいと考えています。

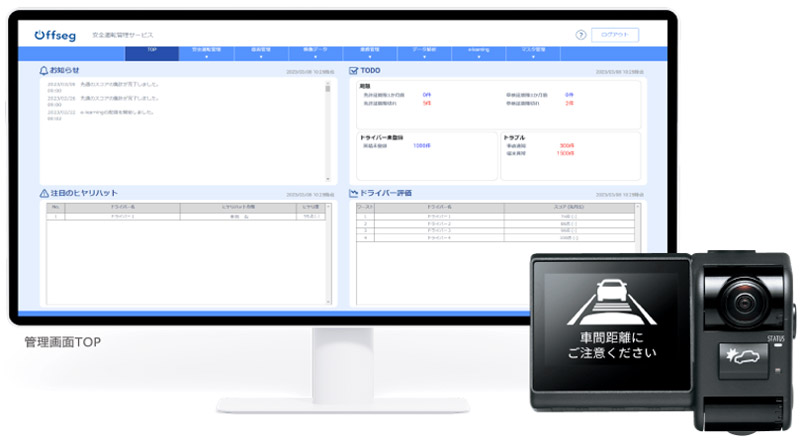

▼デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や、「運転日報・月報の自動作成」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

【NEW】他社システムと連携して、アルコールチェック義務化にも対応!

2023年12月、アルコール検知器によるチェックの記録と保存が義務化されました。この法改正を受けて、Offsegはパイ・アール製の「アルキラーNEX」とアネストシステム製「BSS for ALC」との連携を開始。

他社アルコール検知システムとの連携によって、ドライバーがアルコールチェックを行うと、アルコール検知システムを提供する各社のクラウドへ測定結果がアップロードされます。その後、Offsegのクラウドと連携し、Offsegの日報・月報に測定結果を表示する仕組みです。

安全運転管理者はOffsegの管理画面上でドライバーごとの運行記録とアルコール検知結果を同時に確認でき、管理業務の効率化へとつながります。ぜひご活用ください!

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

Contact USお問い合わせ・資料請求