予兆を察知し、事故の未然防止へ

Offsegと目指す、新時代の運輸安全

- 業種:

- 運輸業・郵便業・情報通信業

- 課題:

- 安全運転教育・事故削減

- 導入台数:

- 100台以下

導入の経緯と効果

- 社用車の事故原因を詳しく調べたい

- 事故につながる運転行動を早期発見し未然に防止したい

- AIによる事故リスクの高い運転行動を検出し、自動で警告・通知する機能を活用予定

(現在、環境調整と効果検証を実施中)

- (近日公開予定)

苦い経験を経て、法令遵守の大原則へ回帰

――御社は1971年に創業し、広島県福山市に本社を構えています。現在はどんな輸送サービスが主なのでしょうか?

占部氏:事業を大きく分類すると、定期輸送、貸し切り輸送、月間チャーター輸送、ネットワーク輸送に分かれます。配送距離で見ると中長距離が6割、地場が2割、残りの2割はネットワーク輸送です。

――中長距離が半分以上を占めているのですね。ところでネットワーク輸送とはどんな事業でしょうか?

占部氏:荷主と運送業を仲介する業務です。いわゆるマッチングを行う役割で、業界では水屋(みずや)と呼ばれます。貨物量の増加と人手不足の深刻化などを背景に、現在ニーズが高まっている分野です。

西部運輸の車両。グループ全体で1,500台を保有している。

――現在の従業員数や拠点数、保有する車両の台数を教えてください。

占部氏:現在の従業員数は約1,900名です。グループ内に8社の法人、46カ所の事業所に加えて、ネットワーク輸送の事業所が現在23カ所あり、地域でいえば東北から九州にまたがっています。また、グループ全体が保有する社用車数は約1,500台です。

――全国に80カ所近い拠点があり、1,500台もの車両を持っているとなると、安全管理に相当な労力がかかるように思います。どのような体制で行っているのでしょうか?

占部氏:本部に安全指導部を設けて、グループ全社の管理指導にあたっています。支店・事業所の運行管理者と年5回の会議を実施したり、安全指導部の職員が社内監査に赴いたり、コミュニケーションを密にとりながら取り組んでいます。また、新人からベテランまで対象としたドライバー教育にも力を入れています。

西部運輸株式会社 安全指導部 取締役部長 占部恵司氏

――御社のWebサイトには、運輸安全マネジメントなどの詳細な情報が公開されていますね。これも安全管理の一環だと思いますが、どんなきっかけで始めたのでしょうか?

占部氏:実は5年前、当時グループ会社だった関東西部運輸が、行政当局から事業停止命令を受けたことが契機だったんです。背景には、法律の基準を超える時間外労働を繰り返していた実態がありました。

極めて重い処分を受けたことで、法令遵守の大原則を見直そうと、ゼロから管理体制を見直しました。グループ内で同じ出来事を二度と繰り返してはならないと戒めつつ、安全管理や労務管理に注力しています。

交通事故の原因を探り、未然に防ぐため

――改善に向けて、どんな取り組みを行ってきたのでしょうか?

占部氏:輸送安全の確保と労働時間の管理のため、全車両にデジタルタコグラフ(デジタコ)を導入しました。運転や休憩などの拘束時間をデジタル管理に切り替えたことで、違反の芽があれば即座に摘み取れるようになりました。

西部運輸が保有する車両。グループ全体で、東北から九州にわたる広大なエリアに対応している。

――デジタコで管理している御社が、なぜ通信型ドライブレコーダーであるOffsegを導入することになったのでしょうか?

占部氏:実はデジタコを導入する以前から、他社製のドライブレコーダーを車両に搭載していました。ただ、以前のドライブレコーダーだと、事故原因の検証はできるものの、事故防止につなげることは困難であると考えていました。Offsegを導入した理由は、事故やヒヤリハットの原因を追求して、事故防止につなげたいと考えたからです。

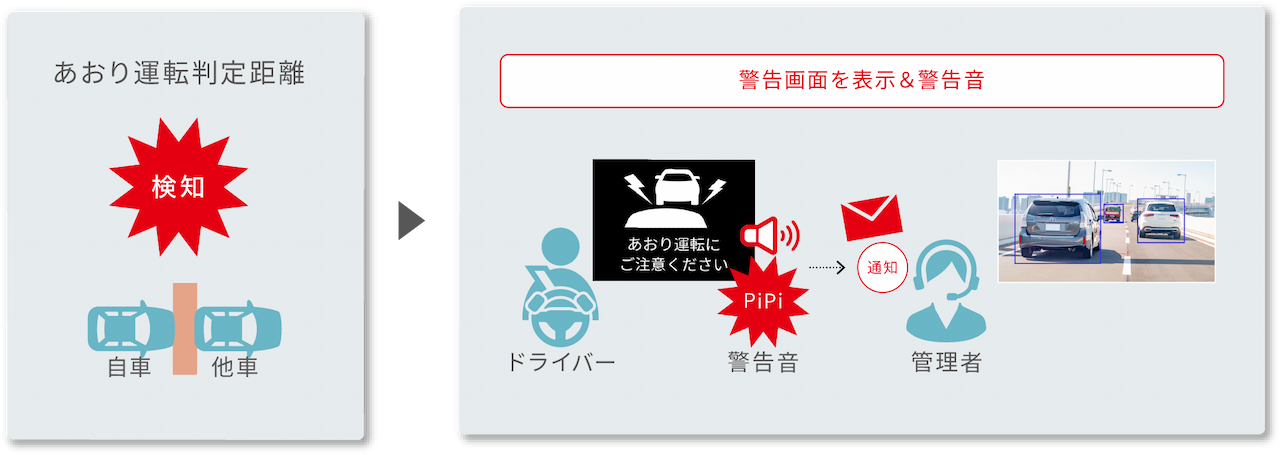

事故リスクの検知とドライバーへの警告例

――運転行動を検知する機能を、事故原因の分析に活用しようと考えられたのですね。

重松氏:現状のドライブレコーダーでも強い衝撃を検知した際のイベント映像が送られるのですが、その手前の兆候を察知したいんです。事故発生後の検証に活用することに加えて、検知した危険な運転行動を素早くドライバーと運行管理者(※)に通知できる点も、事故防止に役立つのでは、と期待しています。

※運行管理者:道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者。具体的な業務として、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示などがある。

(参照:国土交通省『自動車運送事業の運行管理者になるには』)

安全指導部 運行管理課 課長 戸田善之氏(写真左)

同部同課 課長 重松恒暢氏(写真右)

リアリティのある映像だからこその緊張感

――現在のOffseg導入台数を教えてください。

占部氏:今年7月、車両30台に先行導入しました。実際の業務で利用しながら、事故防止に効果があるとわかれば、台数を徐々に増やしていく考えです。

―― 搭載した30台は、どんな基準で選定したのでしょうか?

占部氏:新人ドライバーが運転する車両に搭載しています。そのほか、過去に事故を起こしたドライバーや、一般ドライバー・同業者からクレームを受けたことのあるドライバーも一部対象です。

西部運輸の車両に据え付けられたOffsegの端末

――新人が乗る車両に搭載したのは、トレーニング目的もあってのことだと思います。御社の新人教育はどんな内容で実施しているのでしょうか?

占部氏:事故防止や安全運転教育との関連で例を挙げると、研修の場では弊社がこれまで記録したドライブレコーダーの事故映像を何十本と繰り返し見せています。自分たちの先輩が起こした事故の映像であるため、一般的な研修映像やCGとはリアリティが段違いです。

そして、新人の車両にはOffsegが搭載されていて、運転行動をきちんとチェックできることも伝えています。すると、新人たちは注意を払いながら運転するようになるんです。それを数カ月間にわたって続ければ、誤った癖を身に着ける前に、高いレベルの安全運転を身に染み込ませることができると考えています。

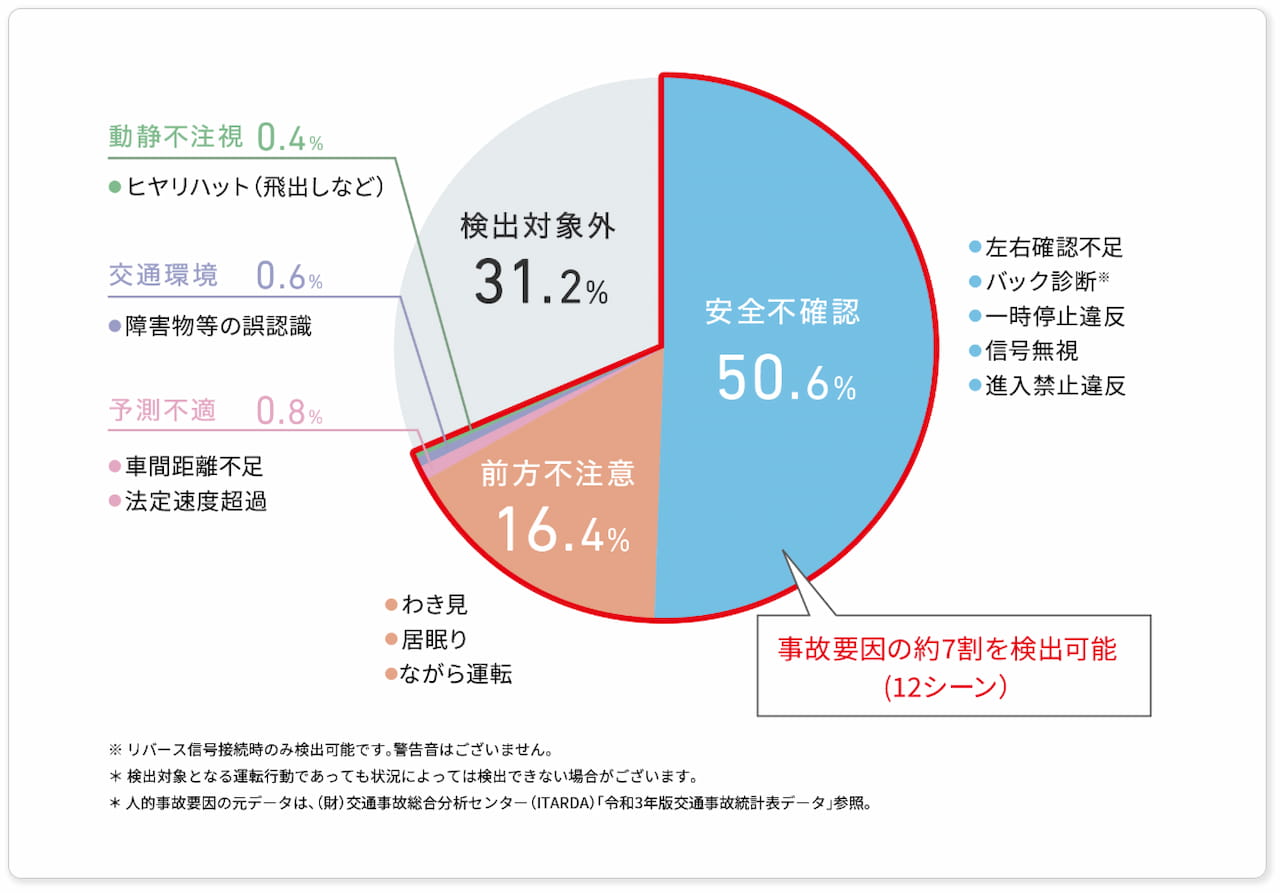

Offsegでは、事故リスクの高い12シーンをAIが検出し、ドライバーや管理者に警告・通知を行うことが可能。

――大型トラックを運転した経験のない新入社員も多いと思います。どれほどの期間トレーニングを積めば、現場に出られるようになるのでしょうか?

占部氏:個人差はありますが、平均して3~4カ月。長い場合は5カ月ほど要する場合もあります。個人の運転技能にはバラツキがありますから、最終的に安全指導部の認証を受けたドライバーだけがワンマン運行をできる決まりにしています。

井上氏:安全指導部で認定試験を受ける前に、現場の先輩たちによる添乗指導も行っています。映像による教育、現場での実車指導、そして社内の認定制度。何重もの仕組みを作って安全運転を確実に行うドライバーを養成するのも、安全指導部の役割です。

安全指導部 取締役部長 占部恵司氏(写真左)

同部 次長 井上正明氏(写真右)

――ちなみにドライブレコーダーの映像は、新人研修のほかにも活用していますか?

占部氏:3カ月に1回の頻度で行っている全社向けの講習会でも活用しています。講習の中では、法制度の解説やクレームの共有などもしていますが、特に重視しているのが、社内の事故映像を流して各ドライバーに注意を促すことです。新人研修と同様に、ドライブレコーダーの映像だからこそ感じられるリアリティが、注意喚起に有効だと考えています。

また、映像を定期的に見せることは、熟練ドライバーにも大切です。実際、研修後に行ったアンケートでも「3カ月ごとに映像を見ることで、気持ちがリセットされます」といった意見がありました。今後はOffsegで撮影した映像も、研修に活用する方針です。

安全運転教育に活用している映像の一例

より早く、より正確な検知に向けて

――話は少し戻りますが、Offsegの導入目的に、運転行動の検知がありましたね。具体的にどんなシーンを想定していますか?

占部氏:現状では検知精度が高いがゆえに、危険な行動や違反ではないのに検知してしまう場面も見られます。具体的に挙げれば、脇見ではなく慎重に目視をしているのにアラートが出る、といった現象ですね。

そのほかにも、眠気でまぶたを閉じてしまったのか、単に視界の問題で目を細めたのか、微妙な区別を確実に行うための調整が必要だと感じています。敏感にアラートを発しすぎるとドライバーのストレスにつながりますから、徐々に調整を進めていければと思います。

――そのほか、具体的に活用を考えていることがあれば教えてください。

占部氏:一つの課題は、居眠り運転をより早い段階で検知することです。目は開いていても注意力や集中力が著しく低下している「覚低走行」と呼ばれる状態があり、その状態を検知できるようになればと考えています。

これまでの映像を分析すると、居眠りをしてしまうドライバーは、まぶたを閉じるよりも前に自分の頭を触る動作を頻繁にしていることがわかりました。この行動が居眠り運転と明確に関係しているとは現時点で明言できませんが、もし関連性が認められるとしたら、より早い段階で兆候が出るわけですから、未然防止がより確実にできると考えています。

――Offsegの導入を経て、今後はどんな方針で取り組んでいくのでしょうか?

占部氏:あらゆる手を尽くしても、残念ながら事故は起こり得るものです。しかしそれでも、抑止も含めた事故防止に取り組み続ける必要があります。弊社が掲げる「徹底した現場主義により安全最優先の経営を目指す」という基本方針を守りつつ、Offsegにも進化を続けていただき、お互い一歩ずつ前に進んでいければと考えています。

▼デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

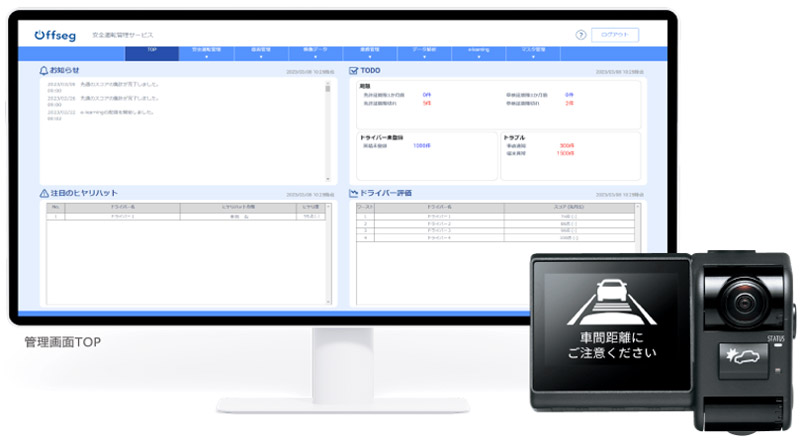

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や、「運転日報・月報の自動作成」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

【NEW】他社システムと連携して、アルコールチェック義務化にも対応!

2023年12月、アルコール検知器によるチェックの記録と保存が義務化されました。この法改正を受けて、Offsegはパイ・アール製の「アルキラーNEX」とアネストシステム製「BSS for ALC」との連携を開始。

他社アルコール検知システムとの連携によって、ドライバーがアルコールチェックを行うと、アルコール検知システムを提供する各社のクラウドへ測定結果がアップロードされます。その後、Offsegのクラウドと連携し、Offsegの日報・月報に測定結果を表示する仕組みです。

安全運転管理者はOffsegの管理画面上でドライバーごとの運行記録とアルコール検知結果を同時に確認でき、管理業務の効率化へとつながります。ぜひご活用ください!

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

Contact USお問い合わせ・資料請求