高速道路での事故を防ぐには?

ドライバーと管理者が知るべき

原因・対応・対策

高速道路の事故は、一度起これば多重事故や死亡事故につながり、企業の信頼を揺るがす重大なリスクといえます。事故の多くは、「慣れ」や「油断」といったヒューマンエラーが原因です。本記事では、事故の原因から万一の際の対応、そして最も重要な予防策までを網羅的に解説します。安全運転管理者・法人ドライバーが知るべきポイントをお届けします。

【この記事のポイント】

- 高速道路で起こる事故の原因は何が多いのか?

統計では「前方不注意」「安全不確認」などヒューマンエラーが大半。

一般道路より死亡率も高い。- 事故が起こりやすいシチュエーション・運転特性がわかる

シチュエーション:合流地点、追い越し車線、渋滞末尾、SA/PA合流、

落下物など。

運転特性:ベテランドライバーも油断大敵!慣れや油断、集中力低下といった

心理的要因が事故を招く。- 高速道路で事故を起こした際の対応がわかる

ハザード点灯、表示器材設置、避難、通報など二次被害を防ぐ初動対応

を解説。- 事故を防ぐための予防法がわかる

ドライバー教育やヒヤリハット共有など、継続的な振り返りと安全管理が鍵。

1. 高速道路事故の原因は?

高速道路は、長距離移動に欠かせない便利なインフラですが、事故が発生すると、死亡事故や多重事故といった重大な事態につながるリスクが非常に高い場所です。警察庁の統計データによれば、事故の主な原因は「わき見運転」や「安全不確認」といったドライバーのヒューマンエラーが占めています。

では、なぜ高速道路ではそうしたミスが起こりやすいのでしょうか。本章では、事故の発生要因を統計から読み解き、一般道路との環境の違いを明らかにすることで、効果的な安全対策の第一歩となる知識を解説します。

事故の発生要因と統計から見る傾向

警察庁交通局が公表した統計データ(※)によると、令和6年中に発生した交通事故は6,181件。このうち、法令違反別で最も多い原因は「前方不注意」で2,438件と、全体の約4割を占めています。

「最高速度違反(49件)」や「酒酔い運転(1件)」、「過労運転(23件)」といった悪質な違反による事故件数と比較しても「前方不注意」をはじめ、「動静不注視」「安全不確認」といった、いわゆるヒューマンエラーが事故の大半を占めていることが分かります。この事実は、高速道路では一般道路以上に運転に集中し、基本的な安全確認を徹底することが、事故防止の最大の鍵であることを示唆しています。

※出典:警察庁交通局「令和6年中の交通事故の発生状況」内「表4-2-2 高速道路における法令違反別(第1当事者)交通事故件数の推移」

一般道路との違いを理解することが重要

高速道路は、信号や交差点がなく一定の速度で走行できる反面、その「高速走行」が一般道路との決定的な違いを生み出します。高速走行中は、わずかなわき見や判断の遅れが、ドライバーが想像する以上に大きな移動距離となり、追突や衝突・接触といった重大事故に直結します。

その危険性は、事故発生時の死亡率(致死率)にも明確に表れています。

警察庁の統計データ(※)によると、交通事故全体の死亡率が約0.7%であるのに対し、高速道路における死亡率は約1.3%と、2倍近くにまで高まります。この「一度起きると被害が甚大化する」というリスクを正しく認識することが、高速道路での安全運転における大前提となります。

※出典:警察庁交通局「令和6年中の交通事故の発生状況」内「表1-1 交通事故発生状況」「表4-1-2 高速道路における死傷者数の推移

2. 事故が起こりやすいシチュエーションと運転者の特性

では、どのような状況でドライバーのミスは起こりやすいのでしょうか。本章では、合流地点や渋滞の最後尾など、交通事故が多発する典型的な場面を紹介します。さらに、運転に慣れたドライバーほど陥りやすい「油断」や「思い込み」といった心理的な落とし穴とそれが引き起こす行動ミスを深掘りし、効果的な危険予測と予防策を考えるヒントを探ります。

事故発生の典型的な場面5選

高速道路では、特定の場所や状況で事故が集中して発生する傾向があります。ここでは、特に注意すべき5つの典型的な場面と、その危険性について解説します。

① 合流地点(加速車線)での接触事故

速度差の大きい車両同士が交錯する合流地点では、接触事故のリスクが高まります。原因は、合流車両の加速不足や、本線車両の速度に対する判断ミスにあります。また、「本線側が避けてくれるだろう」「合流車両はまだ入ってこないだろう」といった双方のドライバーのあいまいな予測や思い込みが、危険なタイミングでの接近を招き、事故につながります。

② 追越し車線からの無理な車線変更

追越し車線からの車線変更時の事故は、主に二つの要因から発生します。一つはドアミラーの死角に後続車が存在することへの見落とし。もう一つは、高速で接近する後続車の速度を遅く見積もってしまうという認知上のエラーです。高速走行中は、ミラーで見た距離感以上に後続車は早く接近するため、車間距離の誤認が接触につながります。

③ 渋滞末尾への追突

死亡事故にもつながりやすい渋滞末尾への追突は、高速走行特有の環境が引き起こす事故です。景色の変化が少ない単調な運転が続くと、ドライバーの注意力が散漫になり、前方の異変に対する認知が遅れます。この状態でわき見運転が重なると、停止または低速で走行している車両の発見が遅れ、高速のまま追突する事態が発生します。

④ サービスエリア/パーキングエリア(SA/PA)からの本線合流

SA/PAからの本線合流では、二つの要因が事故を引き起こします。一つは休憩によって運転の緊張感が途切れ、安全確認が不十分になるという心理的要因。もう一つは、停止状態から本線の高速な流れに円滑に合流するための加速が足りず、後続車との速度差が極端に大きくなるという物理的要因です。この結果、後続車からの追突事故につながります。

⑤ 落下物や故障車の急な発見・対応ミス

路上に落下物や故障車を発見した際の事故は、ドライバーの回避行動そのものが原因となります。予期せぬ障害物に対し、驚いて急ハンドルや急ブレーキといった過剰な操作を行うことで、車両がスピンしたり、後続車が対応できずに追突したりします。これは、一次的な障害物を避けようとした結果、より大きな多重事故や二次被害を自ら引き起こす典型的なパターンです。

ドライバーの行動ミスと心理的な落とし穴

高速道路事故の根本原因の多くは、ドライバーのヒューマンエラーに起因します。特に、運転に慣れているドライバーほど「自分は大丈夫」という過信や、景色の変化が乏しい単調な走行環境がもたらす集中力の低下といった、心理的な落とし穴に陥りがちです。

こうした「慣れ」や「油断」は、「安全不確認」や「前方不注意」といった致命的な行動ミスを生み出します。結果として、不十分な車間距離、急な進路変更や減速など事故を誘発する危険な運転につながるのです。

そのため、高速運転の経験が多いドライバーも常に危険を予測する緊張感と、万が一の事態に対応できる余裕を持った運転が求められます。

3. 高速道路で事故を起こした際の正しい対応

どれだけ安全運転を心がけても、交通事故のリスクをゼロにすることはできません。もし、高速道路で事故や故障が発生した場合、その後の対応が二次被害の防止と被害の最小化に大きく影響します。本章では、事故の際にドライバーが現場で取るべき初動対応の具体的な手順を解説。さらに、法人ドライバーの事故に際し、安全運転管理者や車両管理担当者が組織として果たすべき役割と対応フローを説明します。

ドライバーが行うべき初動対応

高速道路上で事故や故障が発生した場合、最も重要なのは後続車による追突などの二次被害を防ぐことです。パニックにならず、以下の手順を順番に実行してください。

① 後続車への合図と車両の移動

ハザードランプを点灯させ、後続車に異常を知らせます。安全が確保できる場合は、速やかに路肩などの安全な場所へ車両を移動させましょう。

② 停止表示器材の設置

後続車に危険を知らせるため、車両から50m以上(できれば100m)後方に発煙筒や三角表示板を設置します。特に発煙筒は、夜間やトンネル内で視認性が高く有効です。

③ 安全な場所への避難

必ずガードレールの外側など安全な場所へ避難します。同乗者がいる場合は、ドライバーが率先して避難誘導を行いましょう。 追突の危険が非常に高いため、車内や車の周辺に留まるのは絶対に避けてください。

④ 通報と記録

全員の安全を確保してから、110番、非常電話、または道路緊急ダイヤル(#9910)に電話し、事故状況を伝えます。安全が確保できる範囲で、事故現場や車両の損傷状況(相手車両があれば双方の車両)を写真に撮っておくと、後の処理に役立ちます。

車両管理担当者が行うことは?

社用車を運転中に事故を起こした場合、ドライバー本人だけでなく、安全運転管理者や車両管理担当者による的確な対応が求められます。有事の際に混乱しないよう、以下の点についてあらかじめルールを定め、事故発生時にはそれに沿って冷静に対応することが重要です。

① 社内連絡体制に沿った報告

ドライバーから事故の第一報を受けたら、事前に定めた連絡体制(例:ドライバー → 管理者 → 上長・関係部署)に従い、速やかに情報を共有します。「誰が」「誰に」「何を」報告するのか明確にしておくことが、組織対応の第一歩です。

② テンプレートに基づく状況把握

情報の抜け漏れを防ぐため、あらかじめ用意したテンプレートに沿ってドライバーから状況を聞き取ります。「発生日時・場所」「事故の概要・車両の状態」「相手の有無・情報」「負傷者の有無」「警察への連絡状況」を確認しましょう。

③ ドライブレコーダー映像の保全

事故の客観的な証拠となるドライブレコーダーの記録は極めて重要です。データが上書き消去される前に、SDカードを抜き取るか、通信型の場合はクラウド上のデータを確実に保存してください。

④ 保険会社への連絡と情報共有

社内報告と並行して、契約している保険会社や代理店に事故の第一報を入れます。ドライバーが現場で撮影した写真や、目撃者の情報などがあれば、共有することで、後の手続きがスムーズに進みます。

これらのスムーズな初動対応は、保険手続きを円滑に進めるだけでなく、企業の社会的責任を果たす上でも不可欠です。

4. 事故を防ぐには「教育と振り返り」がカギ

事故の原因を理解し、発生時の対応を知ることも重要ですが、企業のリスクマネジメントにおいて最も優先すべきは「事故を未然に防ぐ」ことです。法人車両の事故防止には、ドライバーへの注意喚起だけではなく、実際の運転から学ぶ「事故防止教育」が不可欠になります。本章では、安全運転教育で徹底すべきポイントと、ドライブレコーダーの記録を効果的に活用した振り返りの手法を解説し、組織全体の安全意識を高める方法を探ります。

ドライバー教育で徹底すべきポイント

効果的な事故防止のためには、画一的な教育ではなく、ドライバー個人の運転特性に合わせたカリキュラムの設定が重要です。特に、前方不注意や安全不確認といったヒューマンエラーを起こしやすいドライバーには、個別指導を行うことで、質の高い教育が事故防止に直結するでしょう。

また、緊急時についても対応マニュアルの配布で終わりにするのではなく、社内で起きたヒヤリハット事例やドライブレコーダー映像を活用したケーススタディを月次や半期ごとに繰り返し実施することも有効です。こうした体系的な教育を継続することが、安全意識を組織に根付かせる鍵となります。

ドライブレコーダー活用による振り返り

ドライブレコーダーは、万が一の事故を記録するだけでなく、事故を未然に防ぐための強力な教育ツールとなります。記録された急ブレーキ・急加速・急ハンドルといった危険挙動のデータや、ヒヤリハットの瞬間を捉えた映像は、ドライバーが自分の運転を客観的に振り返るための貴重な教材です。

口頭での注意だけでは伝わりにくい運転のクセやリスクの「見える化」により、ドライバーは自らの課題を具体的に認識し、納得感を持って改善に取り組めます。ドライブレコーダーのデータを活用した振り返りは、企業が取り組むべき本質的な安全対策と言えるでしょう。

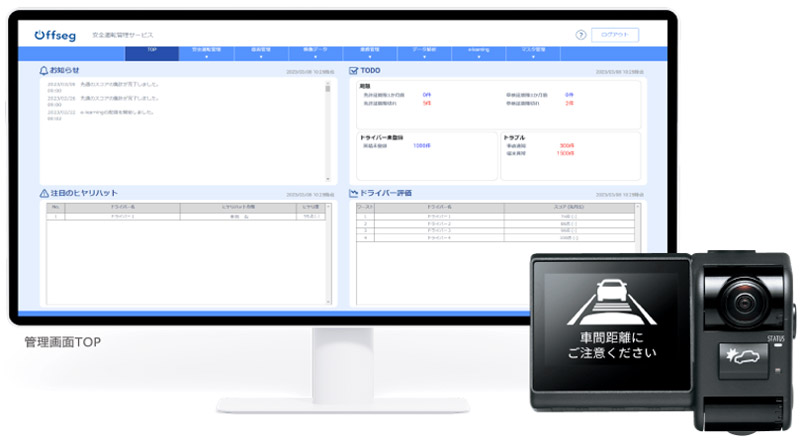

デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や「運転日報・月報の自動作成」、「他社アルコール検知システムとの連携」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

Contact USお問い合わせ・資料請求