社用車とは?

社有車との違いや運用ルールなど総まとめ

私的利用・法的責任・事故防止策もわかる実務ガイド

近年、社用車の利用範囲が広がる中、私的利用や事故リスクへの対応が企業にとって重要な課題となっています。ドライブレコーダーやAI技術の進化により、安全管理の手法も多様化している一方で、適切なルール整備や運用体制の構築が不十分なケースも見られます。

本記事では、「社用車とは何か?」という基本から、私的利用の可否、事故時の初動対応、法的責任、安全対策までを包括的に解説します。内容は、社会保険労務士・医師・弁護士といった各分野の専門家へのインタビュー記事を基に構成しており、社用車を運用・管理する企業にとって信頼できるガイドとなるはずです。

【この記事のポイント】

- 「社用車」「社有車」「営業車」の違いと選び方がわかる

用語の定義や利用シーンに応じた適切な車両選定のポイントを解説。- 私的利用はOK?社用車の私用ルールとトラブル事例

私用利用の可否やルール整備の方法、実際に起こりやすい問題を紹介。- 社用車で事故を起こしたときの正しい初動と治療の流れ

事故後の初動対応から通院・保険手続きまでをわかりやすく整理。- 会社は責任を負う?社用車事故の法的リスクと対策

利用中に発生したトラブルの責任範囲を理解し、企業の備えを強化。- 事故を未然に防ぐ!運転評価や通信型ドライブレコーダーなど最新対策

安全運転教育・予防整備・AIドライブレコーダーによる可視化手法を紹介。

社用車・社有車・営業車の違い

社用車、社有車、営業車という言葉は似ていますが、それぞれに明確な違いがあります。企業で車両を管理・運用する際には、これらの定義を正しく理解することが重要です。特に管理者と使用者の役割や責任範囲を知ることで、安全な運行とトラブル防止につながります。本章では、言葉の意味と管理者・使用者の立場の違いについて詳しく解説しましょう。

言葉の定義を整理しよう

社用車は「業務用」に使われる車両全般を指し、社有車は「会社が所有する車両すべて」を意味します。営業車は「営業活動専用に使われる車」です。例えば、営業担当者が使う車は営業車であり社用車の一種です。一方、営業活動以外の業務に使われる車も社用車に含まれ、これらは会社が所有する車両であるため社有車にも該当します。 こうした違いを理解することで、車両管理や使用ルールの策定が円滑に進みます。

| 種類 | 用途 |

|---|---|

| 社用車 | 業務に使われる車両業務に使われる車両全般 |

| 社有車 | 会社が所有する車両すべて |

| 営業車 | 営業活動が目的の車両 |

管理者・使用者の立場の違い

社用車の管理者は、車両の点検や整備、運転日報の記録管理、保険契約の手続きなど、多岐にわたる業務を担います。一方、使用者は社用車を利用する際に許可申請を行い、社内規定に従った安全な運転やアルコールチェックなど運転ルールの遵守が求められます。

管理者と使用者の役割を明確に分けることで、適切な車両管理と事故防止が可能となり、企業全体のリスクを低減できます。これらの役割分担は、社用車の運用フローにおいて非常に重要です。

社用車の選び方

社用車を選ぶ際には、業務内容に合った車種の選定がまず重要です。また、安全性能や燃費効率、さらに維持管理にかかるコストのバランスも欠かせません。本章では、企業が社用車選定で重視すべきポイントを具体的に解説し、適切な車両選びの参考となる情報を提供します。用途や環境配慮まで幅広く考慮しましょう。

業務に適した車種の選定ポイント

業務に適した車種を選ぶ際は、営業や訪問、送迎、荷物搬送など、用途ごとに求められる機能や性能を見極めることが重要です。たとえば、営業車では取回しの良さや燃費が重視され、送迎用なら乗車人数や快適性がポイントになります。搬送用車両では積載量や荷室の広さが必要です。また、車体のサイズが使用場所に適しているかも考慮しましょう。これらの視点を踏まえ、業務に最適な一台を選ぶことが効率的な運用につながります。

安全性・燃費・管理コストのバランス

社用車選びでは、予算内で安全性・燃費・管理コストのバランスを取ることが重要です。先進運転支援システム(ADAS)搭載車は事故リスクを減らし安全面で優れますが、初期費用が高くなる傾向があります。

一方、燃費性能の高い車はランニングコストを抑えられますが、維持費や車両価格との兼ね合いを慎重に検討する必要があります。管理コストとしての保険料や定期点検費用も考慮し、トータルコストを把握することが重要です。これらの要素を比較し、企業の運用方針に合った最適な一台を選びましょう。

社用車をプライベートで使っていい?

社用車の私的利用については、多くの企業で判断に迷うポイントです。本章では、就業規則における社用車の私的利用の取り扱いや禁止・許可の基準をわかりやすく解説します。また、私的使用が原因で起こりやすいトラブル事例を紹介し、リスク回避のための注意点もお伝えします。安全かつ適切な社用車の管理に役立ててください。

私用を認めるかどうかの判断軸

社用車の私用を認めるかどうかは、企業の裁量によりますが、ルール整備が不可欠です。具体的には、以下の具体的な管理項目が重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用許可の事前申請・承認制度 | 私的利用を認める場合は、事前に申請し、使用目的と時間帯を明確にして許可を得ることを義務づける |

| 利用可能時間帯の設定 | 夜間や休日、業務時間外など利用できる時間帯を限定し、無制限の使用を避ける |

| 業務利用との区別のための記録管理 | 運転日報や走行履歴の記録、位置情報管理などを用いて業務利用と私用を分けて管理する |

| 安全運転管理体制の整備 | 運転者名簿の管理や事故・違反歴の確認、誓約書の提出を求める |

| 保険適用範囲の明示 | 私用中の事故に関する保険適用の有無を社内規定に盛り込む |

| アルコールチェックの実施・管理 | 私的利用時も含めてアルコール検査を確実に行い、その結果をデジタル管理する |

| 緊急時対応マニュアルの整備 | 事故やトラブル発生時の連絡・報告体制を整備する |

これらを車両管理規程や就業規則に明記し、従業員への周知徹底を図ることで不正利用やトラブルを防止し、安全管理が促進されるでしょう。

私的利用で起こりやすいトラブル

社用車の私的利用では、事故が起きた際に保険が適用されない可能性があり、会社と利用者の双方でトラブルが発生しやすくなります。また、ガソリン代の負担が曖昧だと、私用分の費用負担で摩擦が生じることもあります。さらに、無断で私的利用した場合は、運転日報や位置情報管理によって発覚し、懲戒処分の対象となるケースもあります。これらの問題を防ぐには、利用申請や費用負担のルールを明確にし、社内規則として周知徹底することが重要です。

このテーマについては、専門家監修の関連記事でさらに詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

社用車は私用で使ってもOK? よくある私的利用のシーンと注意点

社用車で事故を起こしたら?治療編

この章では、社用車使用中に事故を起こした際の正しい初動対応から、医療機関の選び方や通院時の注意点、さらに労災や保険の手続きに至るまでの流れを時系列で詳しく解説します。軽微な痛みでも後から症状が悪化することが多いため、早期の受診と適切な手続きが重要です。専門家の意見を交え、安全かつスムーズな対応方法を確認しておきましょう。

事故発生直後の対応フロー

事故発生直後は、まず人命を最優先に救護を行い、負傷者の安全を確保します。続いて、二次被害を防ぐために周囲の安全を確保し車両を移動させましょう。その後、速やかに警察へ通報し、事故の日時や場所、被害状況を報告します。

さらに、加入している保険会社へ連絡し、事後の対応を相談しましょう。加えて、社内の上司や管理者にも事故の発生を速やかに報告し、適切な指示を仰ぐことが重要です。これらの初動対応が、治療手続きや保険申請の円滑な進行につながります。

医療機関の選び方と通院の注意点

社用車事故の治療では、まず労災指定病院での受診が望ましく、治療費の立替え不要でスムーズに対応できます。たとえ軽い痛みや自覚症状がなくても、事故直後の早期受診が重要です。時間の経過で症状が悪化することも多いため、専門医の診察を受け、必要に応じて診断書を取得しましょう。

診断書は労災申請や後遺障害の備えにも欠かせません。また、症状が複数ある場合は優先順位を医師と相談し、医療機関を選ぶことが大切です。適切な通院管理が、後々の補償手続きや治療効果に直結します。

労災・保険手続きの基本

労災・保険手続きでは、まず事故報告書や医師の診断書など必要書類をそろえることからです。社内では、上司や管理者に事故発生の報告を速やかに行い、会社の定める報告フローに沿って対応しましょう。労災保険と任意保険は補償内容や適用条件が異なるため、どちらを先に使うか選択が必要です。

労災は勤務中の事故に適用され、治療費の立替は不要です。一方で、任意保険は自動車事故全般の補償に関連します。申請時には因果関係の証明や手続きの期限に注意し、会社や専門機関と連携してスムーズな処理を心がけましょう。

このテーマについては、専門家監修の関連記事でさらに詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

通勤・勤務中の交通事故、発生したら何をするべき? —病院選びや治療のポイント—

社用車で事故を起こしたら?法律編

従業員が社用車を運転中に事故を起こしてしまうと、運転者本人だけでなく会社も法的責任を負う可能性があります。事故の際は、責任所在を正しく理解し、会社としてのリスクを把握しておくことが重要です。ここでは「使用者責任」と「運行供用者責任」の違いや、無断私用時のリスク、それらを抑えるための就業規則や管理体制について解説します。

運転者と企業の法的責任

「使用者責任」とは、従業員が業務執行中に第三者に損害を与えた場合に、会社が雇用主として負う責任です。具体的には、従業員に使用関係があり、その行為が業務の範囲内であること、損害が生じたことが条件となります。一方「運行供用者責任」は、自動車損害賠償保障法に基づき、車両の所有者や管理者、車の運行によって利益を得ている者が、車の運行により他人に損害を与えた際に負う責任です。たとえば、従業員が社用車を運転して事故を起こせば、会社は運行供用者として損害賠償責任を負います。両責任は重なることが多く、会社は運転者とともに賠償責任を負うこととなります。

無断私用時の法的リスク

社用車の無断私用(就業時間外や許可なしの使用)による事故でも、会社は運行供用者責任を問われる場合があります。私的目的の使用であっても、社用車の所有者・管理者として会社は損害賠償責任を負うためです。また、使用者責任につながるかは「業務の執行中」と判断されるかによりますが、車両に会社のロゴがある場合や私的利用を恒常的に認めているケースなどでは、業務執行中とみなされ会社の責任が問われることもあります。したがって私的利用の管理は厳格に行う必要があります。

リスクを抑える就業規則・管理方法

社用車の事故リスクを抑えるためには、利用ルールの明確化が不可欠です。就業規則に無断私用の禁止や事故時の対応義務を明記し、違反時の懲戒措置を定めることで社員の意識を高められます。また、ドライブレコーダーの設置や走行記録の義務付けは、事故発生時の事実確認や運転状況の把握に効果的です。

これらの対策は企業のリスクマネジメントとして重要であり、社員の安全運転教育と合わせて、社用車の適切な運用を促進します。プライバシーにも配慮しつつ、継続的な管理体制の整備を心がけましょう。

このテーマについては、専門家監修の関連記事でさらに詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

「社用車で事故が起きたら?」弁護士が不測の事態に備える方法を解説

事故を防ぐための3つの具体策

社用車の無断私用中に事故が起きると、運転者本人だけでなく会社にも法的責任が及ぶ可能性があります。本章では、 “事故が起きる前に防ぐ”ための具体的な手段として、教育・設備・運転評価制度などを紹介します。

予防整備と日常点検の徹底

予防整備と日常点検の徹底は、社用車の事故防止に欠かせない基本です。企業は運転前のチェックリストを活用し、タイヤの空気圧やブレーキの状態、ライトの点灯などを定期的に確認する習慣をつけましょう。また、点検結果は管理記録として残し、整備状況の一元管理が重要です。

こうした取り組みは、安全意識の醸成につながり、社用車の適正な管理体制を築く基盤となります。定期的な点検が事故の未然防止に大きく寄与するとともに、社員の安全運転への意識向上も期待できるでしょう。

運転者教育と安全運転評価の導入

運転者教育と安全運転評価の導入は、社用車事故防止に効果的な施策です。企業は座学やeラーニングを活用して運転技能や交通ルールの理解を深め、安全意識の向上を図ります。

また、運転データをもとにした評価制度を設け、スコアに応じて報奨やフィードバックの実施により、社員のモチベーションを維持しながら安全運転を促進できるでしょう。こうした取り組みは事故防止だけでなく、社内の安全文化醸成にもつながり、長期的なリスク管理に寄与します。

通信型ドライブレコーダーによる可視化と警告

通信型ドライブレコーダーは、AIによるヒヤリハット検知やリアルタイムでの運転警告、管理者への即時通知機能などが進化し、社用車の安全管理に大きく貢献しています。運転中の速度超過や急ブレーキなどの危険行動をドライバーに即座に知らせることや、事故の未然防止に効果的です。

また、管理者は運転データをリアルタイムで把握でき、適切な指導やフォローもできます。導入企業の事例では、こうした通信型ドライブレコーダーの機能による事故減少や安全運転意識の向上が実証されており、効果的な安全対策として注目されています。

このテーマについては、専門家監修の関連記事でさらに詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

社用車の事故防止に役立つ「高精度データ」 通信型ドライブレコーダー

まとめ

本記事では、社用車の定義や私的利用の注意点、事故時の対応や法的責任について解説しました。また、予防整備やドライブレコーダーの導入など安全対策にも注目しています。今後は、社内ルールの明確化と最新技術の活用で、安全かつ効果的な社用車運用体制を築くことが企業の信頼向上につながるでしょう。

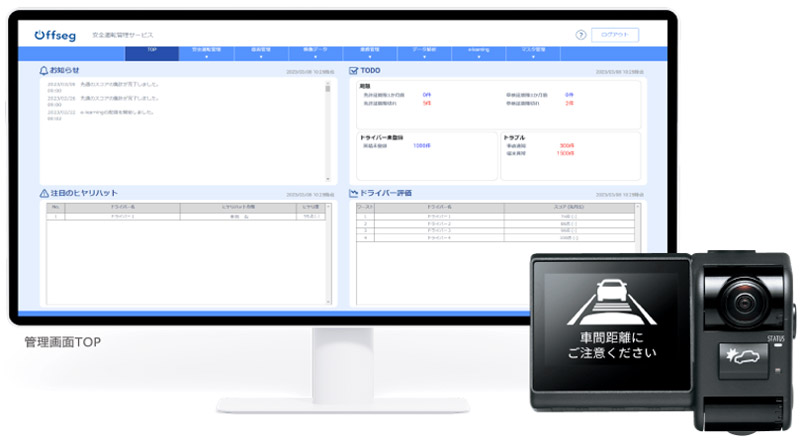

デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や「運転日報・月報の自動作成」、「他社アルコール検知システムとの連携」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

Contact USお問い合わせ・資料請求