徐行運転が事故を防ぐ。必要性と習慣化の方法とは?

「徐行」の意味について、多くの人は「ゆっくり走行すること」と知っているはずです。しかし、どれくらいの速度で走ればよいのか、どのような場面で徐行が必要なのかなど、教習所で教わったはずのポイントが曖昧になっている人も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、交通事故のリスクを下げる徐行運転のポイントと、社用車の運転でも実践できる方法を解説します。解説にあたっては、「交通事故を起こさない社会」の実現に向けて活動している安全運転推進協会の統括マネージャーである戸田航輔氏に話を伺いました。

【この記事のポイント】

- 徐行運転の基礎知識

法的な定義から罰則まで、徐行運転の基本知識をおさらい。- 徐行運転の事故防止効果

徐行が必要な場面ではどんな点に注意すべきか解説。- 【実践方法も解説】徐行運転を習慣化するには?

すぐ実践できる「二度停止」の方法を専門家が伝授。- 徐行など安全運転の基礎となる「急がない」心構え

心の余裕が生む安全性と、時間効率の真実について。

徐行運転の基礎知識

徐行運転は、道路交通法で定められている運転方法の一つです。まずは定義や必要な状況、違反した場合の罰則など、基本的な知識をおさらいします。

徐行運転の定義や標識

一般に、徐行とは「車両等が直ちに停止できる速度で進行すること」を指します。明確な速度は法律に明記されていないものの、目安は時速10km程度とされています。

徐行の標識は逆三角形の看板で、赤枠の中に「徐行(SLOW)」と表示されており、「規制標識」として従う必要があります(違反した場合の罰則は後述)。ただし、警視庁のWebサイト※で「特殊な道路標識」と案内されているように、設置されている場所は稀です。

徐行運転が求められる場所・場面

道路交通法第42条※では、以下の場所での徐行が定められています。

- 左右の見通しが悪い交差点

- 道路の曲がり角付近

- 上り坂の頂上付近

- 急な勾配の下り坂

【専門家の解説】

戸田氏:道交法42条に明記されている以外にも、徐行が必要な場面は多々あります。例えば、停車中のバスの横を通過する場合や、歩行者用道路を特別な許可を得て通行する場合などが挙げられます。路面電車そばの安全地帯付近、ぬかるみや水たまりのある場所でも徐行が必要です。

一般社団法人安全運転推進協会 統括マネージャー 戸田航輔氏

そのほか、狭い道路で歩行者とすれ違ったり追い越したりする場面によく遭遇すると思います。この場面でも徐行しましょう。その際はしっかり減速するのに加えて、車両と歩行者の間隔を十分に取ることも大切です。教習では、最低1m程度の間隔をあけるように指導しています。歩行者がこちらの存在を認識していなければ、余裕をもたせて1.5m程度あけましょう。

徐行義務違反の罰則

徐行すべき場所や状況で適切に走行しなかった場合、主に3つの違反として扱われ、違反行為には罰金や反則金、違反点数が科せられます。

- (1) 徐行場所違反:法律で定められた徐行すべき場所で徐行しなかった場合

- (2) 歩行者用道路徐行違反:警察署長の許可を得て歩行者用道路を通行する際に徐行しなかった場合

- (3) 安全地帯徐行違反:安全地帯のそばを通過する際、安全地帯に歩行者がいるにもかかわらず徐行しなかった場合

| 反則の種類 | 違反点数 | 大型車 | 普通車 |

|---|---|---|---|

| 徐行場所違反 | 2点 | 9,000円 | 7,000円 |

| 歩行者用道路徐行違反 | 2点 | 9,000円 | 7,000円 |

| 安全地帯徐行違反 | 2点 | 9,000円 | 7,000円 |

参照:警視庁「交通違反の点数一覧表」および「反則行為の種別及び反則金一覧表」

徐行運転の事故防止効果

徐行運転で防げる具体的な事故例

徐行する目的は、安全に走行しながら不測の事態に備えることです。例えば急に飛び出してきた歩行者や自転車、他車両と遭遇しても対応しやすくなり、衝突・接触事故の防止につながります。また、渋滞中や前方車両が急停止しそうな場面で適切に徐行していれば、追突事故のリスクも軽減できるでしょう。

視界が悪い状況では徐行が重要

雨や雪、濃霧などの視界不良時は、特に徐行が重要です。視界が十分に確保できないほどの猛吹雪で起きた交通事故の裁判において、「運転者には徐行義務があった」として罰せられた例もあります。道路状況や天候などに応じて徐行が求められる点をおさえておきましょう。

【専門家の解説】

戸田氏:徐行が必要な場面では、周りの状況をどれだけ的確に把握しているかが大切なポイントです。運転に不慣れな人は、例えば見通しの悪い交差点で右左折するとき、曲がる直前に慌てて減速し周囲の情報を集めようとします。しかし、それでは見落としが起きやすくなります。大切なのは、早めに先の状況を予測すること。交差点に差し掛かる10m手前から徐行状態にしておきましょう。

また、人間の視機能は、歩行者社会(歩行速度)で培われており自動車社会の速度に十分に対応できるものとは言えません。速度が速ければ速いほど、確認したつもりでも見落としや判断ミスにつながりやすくなります。そういう特性があるからこそ、徐行が必要な場面ではいかに速度を落とすかが大切です。

また、徐行すべき場面や場所をあらかじめ頭に入れて、日々意識しながら繰り返し実践していくことも大切です。反復するうちに自然と適切な速度や状況判断が習慣として身についていきます。

【実践方法も解説】徐行運転を習慣化するには?

特に社用車を運用する企業においては、職場全体の意識向上や、徐行運転を含めた安全運転の習慣化が重要です。ここでは、日々の業務で実践するための効果的な方法を紹介します。

ドライブレコーダーの活用

ドライブレコーダーの映像を定期的に確認することで、自身の運転行動を客観的に振り返れます。企業の安全運転管理者にとっては、ドライバー指導のツールとしての活用も可能です。

【専門家の解説】

戸田氏:ドライブレコーダーの良い点は、自分の運転を客観的に分析できる点です。例えば、自分では「きちんと徐行や一時停止をしている」と思っていても、実際にはできていないことが意外と多いんです。運転中の速度を可視化する製品であれば、徐行すべき場面で時速10km以下まで減速できているか正確にわかります。

徐行の意識づけなどの安全運転を徹底するには、映像で自分の運転の良い点・悪い点を把握し、再び実技を行うのが効果的です。私たちの講習でも「運転→映像確認→運転」という流れで指導することがよくあります。ちなみに、知らない人の運転映像よりも、自分や同僚の映像を用いた方が、実際の運転に落とし込みやすくなります。

シミュレーションによる練習

危険予測トレーニング(KYT)などのシミュレーションも効果的です。警視庁が公開している教材など、各団体が公開している教材を活用して、適切な運転方法を事前に学んでおきましょう。

徐行時に注意すべきポイント

周囲の環境への注意

学校や公園の近く、住宅街など子どもや高齢者が多いエリアでは、標識がなくてもドライバーの裁量で徐行が必要になる場面が多くあります。前述のように、狭い道路を通行する際も要注意です。

適切な車間距離の確保

悪天候などで路面が滑りやすいときや視界を十分に確保できないときは、通常よりも車間距離を広げましょう。死亡事故が多く発生する薄暮の時間帯(日の入り時刻の前後1時間)※も注意が必要で、車間距離の確保に加え、暗くなる前に尾灯をつける習慣も大切です。

交差点や曲がり角での減速

見通しの悪い交差点や曲がり角では、十分に減速して危険に備える必要があります。以下で解説する「二度停止」のように、確実な停止と徐行を心がけましょう。

【専門家の解説】

戸田氏:適切な徐行や一時停止をせずに起こる事故で代表的なものが、交差点で起こる「出会い頭の事故」です。例えば、一時停止の標示がある場所できちんと停止せず、横から来た車や自転車、歩行者とぶつかるケースですね。交差点の見通しがよければ確実に一時停止して周囲を確認すればいいですが、見通しの悪い交差点ではそれでも不十分なんです。

見通しの悪い交差点では、まずは一時停止の位置で確実に止まり、すぐに発進せずに徐行しながら少し前に出て、見通しを確保できる場所でもう一度停止し、周囲を確認する。この停止+徐行+停止の「二度停止」※を行うことが大切なポイントです。

この場面で徐行するのは、安全な速度でゆっくり進む目的に加えて、歩行者や自転車、他車両などに、自分の存在に気づいてもらう意図もあります。自分が見落としていても、相手が気づいてくれたおかげで事故を避けられた経験をした人も多いでしょう。

※参考文献:

江上喜朗(2013)『交通事故を7割減らすたった2つの習慣』松永勝也 監修,日本経済新聞出版社

松永勝也・江上嘉実(2003)『マスター・KM理論』安全運転推進協会

徐行など安全運転の基礎となる「急がない」心構え

ここまで、徐行運転に関する知識のおさらいや、実践的なトレーニングのポイントについて解説しました。最後に、社用車を運用する企業にも大切な、運転する際の心構えについて、戸田氏に伺いました。

戸田氏:人間には「先を急ぐ」衝動があり、他の人より早く動くことに優位性を感じる本能が身についています。この本能が安全運転の大きな障害になるんです。運転中、信号で止まるのが嫌で黄色なのに加速してしまったり、横から車が割り込んできたら腹が立ったりする。「割り込まれたら、さらに車間距離を取りましょう」が鉄則ですが、進行を妨害されると怒りが湧き、あおり運転につながるケースも少なくありません。

しかし、私たちの協会で実際に検証してみると、急いで運転しても、安全に運転しても、たどり着く時間差はわずかしかありませんでした。運転者は「30分は早く着いた」と感じていても、実際は数分程度の違いだったんです。仮に前を行く車両との距離が1km離れていても、時速60kmなら1分程度の差でしかありません。

例えば「取引先に早く向かわなければ」といった場面では、普段できている安全第一の行動がおろそかになるケースは起こり得ます。ですが、「急いだところで、移動効率はそれほど変わらない」という事実をまず理解してもらうことが、安全運転の前提として、非常に大切だと考えています。

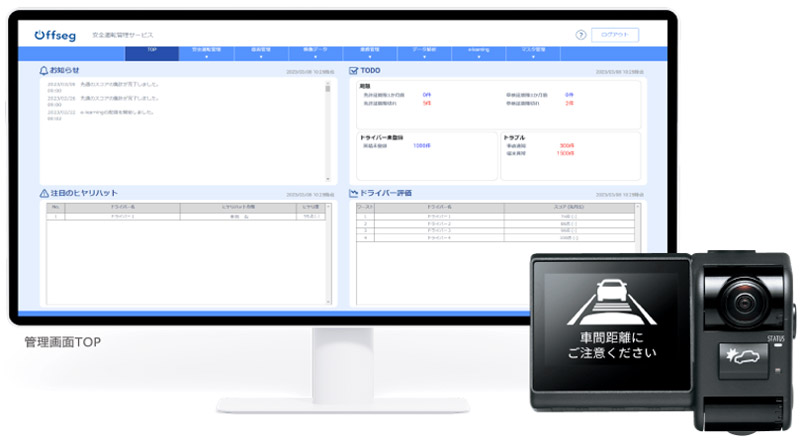

デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や「運転日報・月報の自動作成」、「他社アルコール検知システムとの連携」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

Contact USお問い合わせ・資料請求