白ナンバーのアルコールチェック義務化|実施方法と対応すべきこと

2023年12月1日から、安全運転管理者を設置する事業者を対象に「アルコール検知器を用いた酒気帯び・酒酔いの有無の等」が義務付けられるようになりました。

一方で、検知器の確保やチェックの実施はぬかりなく行っているものの、具体的な運用方法についてはいろいろと課題や困り事を抱えている企業も多いのではないでしょうか?

そこで当記事では、基本的な知識のおさらいと、現場での利用方法を中心に紹介します。なお、解説にあたっては、法人向けのクラウド型アルコール測定管理支援サービス「BSS for ALC(Business Support System for ALC)」を提供する株式会社アネストシステムで専務取締役を務める尾田良平氏に話を伺いました。

白ナンバーでもアルコールチェックが義務化された背景

今回のアルコールチェック義務化について、対象となるのは安全運転管理者を設置する事業者、いわゆる「白ナンバー」の事業者です。まず緑ナンバーと白ナンバーの違いをおさらいします。

●緑ナンバーと白ナンバーの違い

「緑ナンバー」

緑背景に白文字のナンバープレートを掲げる車両。旅客や貨物を運び、対価(運賃・配送料)をもらうことを目的(※)としている。路線バスやタクシー、運送会社の営業用トラックが代表的な例。

「白ナンバー」

白背景に緑文字のナンバープレートを掲げる車両。事業用自動車以外の一般的な車両を指す。自社の荷物を運ぶトラック(白ナンバートラック)や、会社員などが運転する営業車もこちらに該当する。

※ただし、地域交通の維持などを目的に行う「自家用有償旅客運送」に登録すれば、白ナンバーの運行で対価を受け取ることが例外的に認められる。

●白ナンバーでもアルコールチェックが義務化されるようになった理由

緑ナンバーの事業者は、2011年からアルコールチェックが義務化されています。今回の法改正で、白ナンバーの事業者にもアルコールチェックが義務付けられた背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した死亡事故があります。

飲酒運転のトラックが下校中の小学生に衝突し、5名が死傷したこの大事故を受けて、通学路の点検や飲酒運転の根絶に向けた緊急対策が、関係省庁や業界団体を中心に行われました。その対策の中で、「乗車前後におけるアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認の促進等安全運転管理者業務の内容の充実を図る」とされ、義務化へと至りました。

白ナンバーのアルコールチェック義務化の詳細

●アルコールチェック義務化の対象となる白ナンバーの事業者

前述した通り、義務化の対象となる白ナンバー事業者とは、「安全運転管理者」の選任が必要となる企業です。

安全運転管理者とは、社用車を運転する従業員への指導など、自動車の安全運転を確保するためのさまざまな業務を行う担当者のこと。企業は保有する車両の台数に応じて、安全運転管理者を選任する義務があります。

その保有台数とは、「乗車定員が11人以上の自動車1台」か「その他の乗用車5台以上」(50cc以上の二輪車は1台を0.5台で計算)と、道路交通法・道路交通法施行規則で定められています。

20台以上の自動車を保有している場合は、副安全運転管理者も選任しなければなりません。必要となる副安全運転管理者の人数は、保有する自動車が20台増加するごとに1人増えます。

| 安全運転管理者の選任 | 人数 | 副安全運転管理者の選任 | 人数 | |

| 自動車の使用台数 |

乗車定員11人以上の自動車・・・1台 その他の自動車・・・5台 |

1人 | 自動車20台以上40台未満 | 1人 |

| 自動車40台以上60台未満 | 2人 | |||

| 自動車60台以上80台未満 | 3人 | |||

| 自動車80台以上100台未満 | 4人 | |||

| 以降、20台ごとに1人を加算 | ||||

(出典:e-GOV法令検索 道路交通法第74条の3、道路交通法施行規則 第9条の8・第9条の11をもとに表を作成)

【専門家の解説】

尾田氏:安全運転管理者の選任基準にある社用車の保有台数は、支社や営業所といった拠点ごとに計算されます。本社は必要台数に達していても、他の事業所では達していない場合も多いと思います。ただしその場合でも、レンタカーなどを使用する機会もあるでしょうから、全ての支店・事業所でチェック体制を作るのが望ましいですね。

●白ナンバーのアルコールチェック義務化の内容

2022(令和4)年4月1日施行

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること2023(令和5)年12月1日施行(※)

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと

・アルコール検知器を常時有効に保持すること※当初は2022(令和4)年10月1日に施行予定だったが、アルコール検知器の供給不足などを理由に延期されていた。その後パブリックコメントの募集などを経て、改めて2023(令和5)年12月1日に施行された。

【専門家の解説】

尾田氏:“目視”でのチェック義務化が始まった2022年4月以降、多くの企業がアルコール検知器(アルコールチェッカー)の導入を進めました。一方で、検知器を導入したものの、具体的な管理方法についてのノウハウがない企業も多く、さまざまな要望や悩み事が弊社に寄せられます。例えば、「運転日報や車両の日常点検と一緒に、アルコールチェックの記録を管理したい」との声は非常に多いですね。

●アルコールチェック義務化に対する違反時の罰則・行政処分

アルコールチェックの実施義務に違反した場合、個別の罰則があるわけではありません。ただし、2022年の法改正にともない、安全運転確保のための是正措置命令違反が新設されました。これによって、公安委員会が是正措置命令を出せるようになり、違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。

●飲酒運転を行った運転者に対する行政処分・罰則

飲酒運転を行った運転者には、厳しい行政処分・罰則が科されます。また、車両を提供した者や酒類を提供した者、同乗者にも罰則が科されることは、昨今ではよく知られていることでしょう。具体的にどのような処分や罰則が科されるのか、改めておさらいしておきます。

▼行政処分

<酒酔い運転>

基礎点数 35点、免許取り消し 欠格期間3年

<酒気帯び運転>

・呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満

基礎点数 13点、免許停止 期間90日

・呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上

基礎点数 25点、免許取り消し 欠格期間2年▼罰則

<車両等を運転した者>

・酒酔い運転をした場合

→5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・酒気帯び運転をした場合

→3年以下の懲役または50万円以下の罰金<車両等を提供した者>

・(運転者が)酒酔い運転をした場合

→5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・(運転者が)酒気帯び運転をした場合

→3年以下の懲役または50万円以下の罰金<酒類を提供した者または同乗した者>

・(運転者が)酒酔い運転をした場合

→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・(運転者が)酒気帯び運転をした場合

→2年以下の懲役または30万円以下の罰金

アルコールチェックの具体的な実施方法

ここまで、義務化の内容や基本的な情報をおさらいしました。このパートでは、アネストシステムの尾田さんに話を伺いながら、具体的な測定方法や気をつけるべきポイントをまとめていきます。

●アルコールチェックの実施方法と検知器の種類

尾田氏:アルコールチェックを目視で行う際は、運転者の表情、呼気のにおい、声の調子などで酒気帯びの有無を判断するのが基本です。なお、12月からは目視のみの確認方法では違反となるので、アルコール検知器(※)を使ったチェックを実施しましょう。

※警察庁によると、検知器は「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」であればよい(出典:2023年8月15日付 警察庁通達)。

原則は対面での実施が必要ですが、ビデオ通話やカメラを通した目視等での確認(IT点呼型)や、携帯電話や無線機などを使った確認(電話点呼型)も認められています。

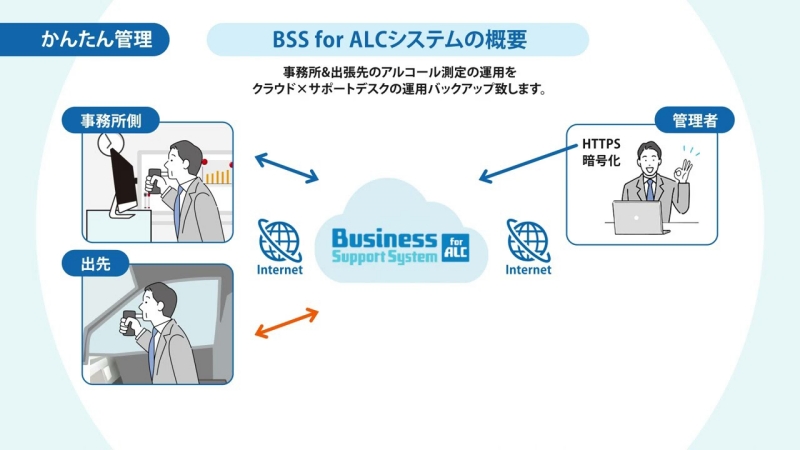

例えば弊社が提供する「BSS for ALC」なら、遠隔地から測定した際にスマートフォンを経由して、管理者のもとへ連絡する機能があります。測定した従業員の顔写真と測定値がクラウドにアップロードされますので、その情報をリアルタイムで管理者が確認したのち社用車を運転する、といった流れになります。

BSS for ALCのサービスイメージ

●アルコール検知器の種類

尾田氏:アルコール検知器には、半導体式(ガスセンサー)と燃料電池方式の2種類に大別できます。前者は安価なのがメリットですが、アルコール以外の強いにおいにも反応してしまう場合があります。もう一つの燃料電池方式は高精度なのが特長ですが、高価で測定に時間がかかるのが難点です。

●アルコールチェックの記録項目

尾田氏:アルコールチェックの記録は保管期限があるだけでなく、記録する項目も以下のように決められています。

(1)確認者名、⑵運転者名、⑶運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号・番号等、⑷確認の日時⑸確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)、⑹酒気帯びの有無、⑺指示事項、⑻その他必要な事項

●検知器で測定する際のポイントは?

尾田氏:飲食や歯磨きをした場合、5~10分程度の時間を空けてから測定するのが望ましいですね。食品やマウスウォッシュなどに含まれるアルコールをセンサーが検知してしまう場合があるからです。

機器本体を社内で共有して、ストローの部分を従業員ごとに取り替えて測るケースも多いと思いますが、一度フィルターの中にアルコールが残ってしまうと、フィルターを水洗いし、乾燥させてから計測する必要があります。昨今は消毒のためアルコールを使用する機会も多いでしょうから、その点も要注意です。

●アルコールチェックを行うタイミング

尾田氏:運転前の計測は、朝礼・点呼時など出発前(運転前)に記録するケースが一般的だと思います。他方、運転後はうっかり忘れてしまいやすいので要注意です。「外出先から帰ってきたらすぐ」や「社用車の鍵を返却するとき」など、決まったタイミングでの計測をルール化しておくのが望ましいですね。

●直行直帰・通勤時のアルコールチェックは?

尾田氏:社用車を使って直行直帰するケースも非常に多いと思います。その場合は、従業員1人につき検知器1台を持たせて、外出先で計測する方法が一般的です。

また、社用車を使って出勤する場合、「アルコールチェックを行うのは、自宅か会社か?」という問い合わせも多く寄せられます。厳密に言えば通勤時は業務前なので、会社に着いてからチェックするのが正しいと思いますが、社用車を使っている場合は直行直帰と同様に、車に乗る前にチェックするのが望ましいでしょうね。

白ナンバーの事業者がアルコールチェック義務化を受けて対応すべきこと

●安全運転管理者の選任・届出

安全運転管理者の選任にあたっては、選任した日から15日以内に、使用者(この場合、企業・事業所など)が、自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出る必要があります。

なお、安全運転管理者の任に就くには、下記のような資格要件があります。

年齢:20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)

実務経験:自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験がある者、またはこれと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。

欠格要件:無免許運転などの違反をした日から2年を経過していない者(詳細は下図)。

| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |

| 年齢 | 20歳以上 (副安全運転管理者を選任する場合は、30歳以上) |

20歳以上 |

| 運転管理の実務経験 (いずれかの一つに該当していること) |

・自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者 ・上記と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 |

・自動車の運転の経験期間が3年以上の者 ・自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者 |

| 欠格要件 | ・公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、2年を経過していない者

・次の違反行為をした日から2年を経過していない者 ・次の交通違反を下命・容認してから2年を経過していない者 |

|

●安全運転管理者の業務内容を確認する

安全運転管理者の業務内容は、道路交通法施行規則で以下の9項目が定められています。なお今回の法改正にともない、アルコールチェックや記録の保存も基本業務の中に追加されました。

・運転者の適性や状況の把握

・運行計画の作成

・交替運転者の配置

・異常な気象時等の措置

・点呼による日常点検の実施・運転者の過労等を把握する等の安全確保

・酒気帯びの有無の確認 (2022年4月施行)

・酒気帯びの有無の確認の記録と保存 (2022年4月施行)

・運転日誌の備え付けと記録

・安全運転の指導(出典:e-GOV法令検索 道路交通法施行規則 第9条の10)

●運転者へ安全運転教育を行う

上記の通り、安全運転管理者は、従業員(運転者)に対して安全運転の指導を行わなくてはなりません。指導教育の一環として、飲酒運転に関する対策マニュアルの作成や研修の受講などを行っている企業も多くあります。

【専門家の解説】

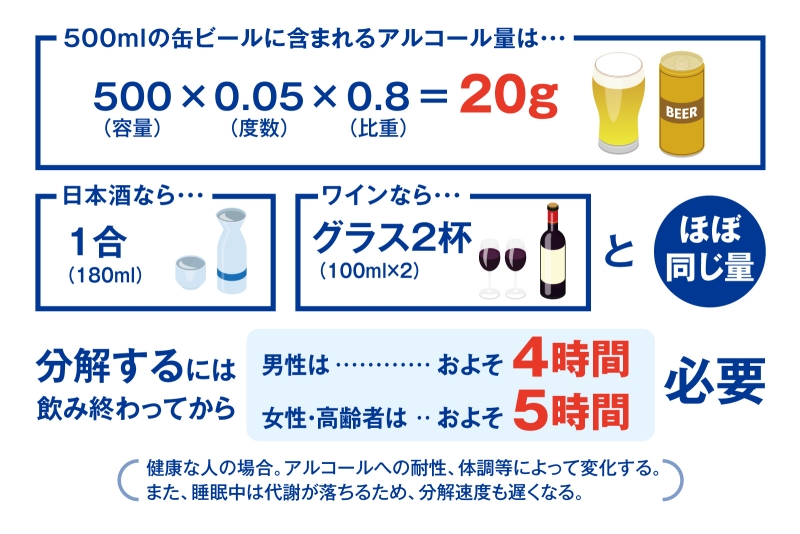

尾田氏:安全運転教育として、飲酒に関する知識を身に付けるのも一つの方法です。弊社の場合だと、アルコール依存の根絶や予防などを啓発するNPO法人ASKが認定する「飲酒運転防止インストラクター」の有資格者が複数名おります。安全運転管理者や上長が知識を学び、アルコールの分解にかかる時間などを従業員に教えることも大切だと考えています。

(参考:厚生労働省, e-ヘルスネット「飲酒量の単位」をもとに作図)

白ナンバー事業者がアルコールチェックを効率的に行うには?

アルコールチェックは運転前後に行う必要があるため、日々の業務で社用車を使用している白ナンバー事業者は、毎日欠かさずチェック業務を実施しなければなりません。とはいえ、従業員が多数いる事業所などの場合、一人一人測定を行い、記録を残す作業は手間のかかる重労働でしょう。業務負荷を軽減するためには、前述したクラウド連携型のサービスを導入するのも一つの方法です。

デンソーテンでは、複数の他社アルコール検知システムと連携し、ドライバーが行ったアルコールチェックの測定結果を、電子化された運転日報・月報に表示させることが可能です。安全運転管理者は、Offsegの管理画面上で乗務員ごとの運行記録とアルコール検知結果を同時に確認できるため、業務効率の改善に貢献できます。

▼デンソーテンの通信型ドライブレコーダー「Offseg(オフセグ)」の強み

POINT1: トラブルをふせぐ

メインユニットと通信ユニットを分離して名刺サイズに小型化された本体で運転席の視界を確保。さらに、標準設定のカメラは、フルHDで200万画素、2カメラ一体型で約360°の撮影が可能で、高画質に広範囲を録画できます。さらに後方もカバーしたい場合は、オプション設定でリアカメラの取り付けも可能です。

POINT2: 事故をふせぐ

人的事故要因の約7割を占める、安全不確認や前方不注意など主要な12シーンをAIが自動で検出し、管理者や運転者に警告、通知することができます。さらに、信号無視や車間距離不足といった6シーンは、リアルタイムに警告することも可能です。

POINT3: ムダをふせぐ

Offsegは、安全運転管理、車両管理の効率的な運用にも貢献できます。個々のドライバーの運転行動を評価する「安全運転診断」や、「運転日報・月報の自動作成」など、日々の業務をサポートする機能を多数取りそろえています。

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

Contact USお問い合わせ・資料請求