「テレマティクスって何?」情報サービスを生かした事故防止について解説【ゼロから始める安全運転管理】

社有車の任意保険を検討する際、「テレマティクス」という用語を耳にする機会が増えたのではないでしょうか?通信技術の発達にともない、運転データを活用したさまざまなサービスが生まれました。保険への活用も進んでおり、事故発生時の迅速なサポートに加え、事故防止への効果も期待されています。

今回は「テレマティクスとは何か?」から解説を始め、保険サービスへの活用などについて詳しく見ていきます。

【この記事はこんな人におすすめ!】

- テレマティクスについて、理解を深めたい人

- 会社で加入している任意保険を見直したい人

講師:楠田悦子

心豊かな暮らしと社会のための移動手段やサービスの高度化、環境を考える活動に取り組む。モビリティビジネス専門誌「LIGARE」創刊編集長を経て2013年に独立。国土交通省のMaaS関連データ検討会、SIP第2期自動運転ピアレビュー委員会などの委員を歴任した。編著に「移動貧困社会からの脱却:免許返納問題で生まれる新たなモビリティ・マーケット」。生徒:Aさん

神戸市内の食品メーカーに勤務。この4月から人事異動で総務部へと配属された。ある日、社内で「安全運転に関する取り組み」の話題が出たことをきっかけにして、ゼロから勉強することに。

前回は、交通事故の大半を占める「追突」と「出会い頭」の事故を防ぐ実践方法を学んだ。

楠田:今回も引き続きAさんが気になっているトピックにお答えしようと思います。事故防止や安全運転に関することで、疑問に感じていることは何かありませんか?

A:ありがとうございます。実はつい先日、社有車の任意保険について調べる機会があって、その中で「テレマティクス」という用語が出てきました。聞いたことはあるものの、内容はよく知らなくて…。今回はそれについて教えていただけないでしょうか?

楠田:確かに、社有車を運用するには保険選びは大切なテーマですから、知識を深めておいて損はないですね。では、今回は「テレマティクス」と関連サービスについて解説していきます!

A:よろしくお願いします。

テレマティクスでどんなことができる?

楠田:まずは言葉の意味から解説します。テレマティクスとは、「テレコミュニケーション(遠隔通信)」と「インフォマティクス(情報科学)」を組み合わせた造語です。特に自動車の分野では、車両と通信システムを組み合わせ、さまざまな情報サービスをリアルタイムに提供することを指します。

A:近ごろよく聞く「コネクティッドカー」とは違うものなんですか?

楠田:コネクティッドカーとは「通信機能を搭載した自動車」で、車両の状態や周囲の道路状況などのデータを取得・分析して、さまざまなサービスへと応用するのが特徴です。つまり、通信機能を活用してテレマティクスサービスを提供する自動車はコネクティッドカーの一種だと考えることができますね。

A:なるほど。「情報サービスをリアルタイムに提供」とのことでしたが、通信するには何か専用の端末が必要なのですか?

楠田:はい、データの取得には車載器を用いるのが一般的です。例えば、通信機能を搭載したカーナビゲーションやデジタルタコグラフ(※)、通信型ドライブレコーダーなどがあります。

※デジタルタコグラフ:自動車に搭載する運行記録用計器(タコグラフ)の一種。速度の変化や位置情報などさまざまな走行データを数値化して、メモリーカードなどの媒体に記録できるもの。一般に「デジタコ」の略称が用いられている。

A:テレマティクスを活用したサービスには、どんなものがあるのでしょうか?

楠田:例えば、事故が発生した際に自動で緊急通報を行うシステム(eCallシステム)があります。そのほかに、取得した車両の現在位置や走行軌跡のデータをもとに、運行管理や安全運転管理に活用することも可能です。

A:安全運転管理にも活用できるんですね。

楠田:はい、車載器から走行速度や距離、急発進や急停止などの運転データを取得して、安全運転教育に活用することが可能です。

A:以前の通信型ドライブレコーダーの解説でも、そういう機能がありましたね。

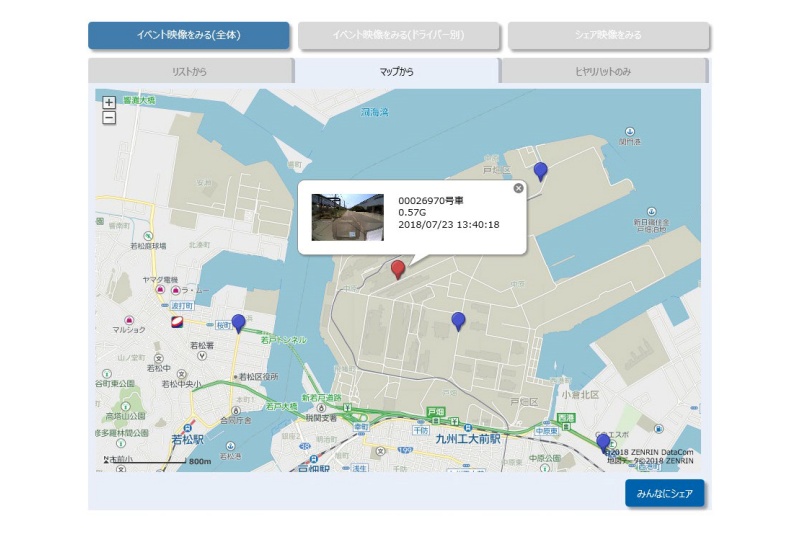

楠田:はい、通信型ドライブレコーダーは、取得した運転データを活用したさまざまなテレマティクスサービスを提供できます。例えば、ヒヤリハットの発生地点を地図上に表示する「ヒヤリハットマップ」や、運転データを分析し、点数化する「安全運転診断」の機能などがあります。

A:これらの機能もテレマティクスサービスの一種なんですね。

ヒヤリハットマップ

安全運転診断

テレマティクス保険とは?

楠田:運転データの活用は保険の分野でも進んでいます。「テレマティクス保険」は、取得したドライバーの運転行動に関するデータや、走行距離などの運転情報に関するデータをもとに保険料を算出する仕組みです。

A:運転したデータにもとづいて保険料が決まるんですね。

楠田:テレマティクス保険は、「走行距離連動型(PAYD)」と「運転行動連動型(PHYD)」の大きく二つに分類することができます。

走行距離連動型の保険料は、走行距離に応じて算定する仕組みです。短ければ減少し、長ければ増加します。もう一方の運転行動連動型は、運転速度、急ブレーキ・急アクセルなどの運転行動をもとに、安全運転をしていれば保険料が減少し、反対に危険な運転をしていれば保険料が増加する仕組みです。

A:安全運転をすれば保険料が下がるものもあるんですね。弊社で導入を検討している通信型ドライブレコーダーを活用したサービスもあるんでしょうか?

楠田:通常の自動車保険の中には、特約を付加すると通信型ドライブレコーダーによるテレマティクスサービスを受けられるものがあります。サービスの一例を挙げると、まず事故対応サービスがあります。ドライブレコーダーが強い衝撃を感知したら保険会社の事故受付センターに自動で連絡し、オペレーターから現場対応のサポートを受けることができます。

次に事故防止の支援として、車線のはみだしや前方車両との接近、急ブレーキ・急アクセルなどの危険な挙動を検知したら警告音で知らせるサービスもあります。さらに一部の保険では、ドライバーの運転行動を点数化して安全運転診断を行うサービスもあります。

A:さきほどテレマティクスサービスの一例として挙げていただいたものが、保険の中に含まれているんですね。

楠田:はい、事故が起きたときの緊急対応に加えて、事故防止や安全運転意識の向上につながるサービスを受けられるのが、通信型ドライブレコーダーを活用したテレマティクスサービスの特徴です。

事故防止に重要なのは、継続的なマネジメント体制

楠田:技術の発達で大容量のデータ通信が可能になり、テレマティクス保険やそれに付随するサービスも、次々と新しいものが世に出ています。今後、取得したビッグデータを事故防止に活用する取り組みがどんどん進化すると思われます。ちょうどAさんが学んでいるポイントとも重なりますから、この機会に比較検討してみるのもいいでしょう。

A:弊社では「事故防止」と「業務効率化」を両立できる施策として通信型ドライブレコーダーの導入を検討しています。ここまでの解説を聞いていると、社内の任意保険をテレマティクス保険へと切り替えると相乗効果が生まれそうに思います。

楠田:事故防止の施策を考えている企業にとって、テレマティクス保険の導入は検討する価値があると思います。

ただ、「通信型ドライブレコーダーを導入するだけで、すぐに交通事故がなくなるわけではない」と、これまで何度かお話ししたと思います。テレマティクス保険も同じで、導入してすぐに従業員が安全運転をできるようになるわけではないことに留意しておきましょう。

A:確かに、並行して社内でも事故防止や安全運転に関する指導・教育を行わないと、テレマティクス保険を導入しても大きな効果が得られないかもしれませんね。

楠田:だからこそ、適切な安全運転管理を継続して行うことが重要になるわけです。以前解説した内容の繰り返しになりますが、それぞれの会社の実状に合った施策を行うことが大切です。テレマティクス保険を導入した場合、危険な運転挙動のデータを事前に取得できるわけですから、そのデータをどのように指導・教育へと活用するかが大切になります。

【今回のまとめ】

- テレマティクスとは、車両と通信システムを組み合わせ、情報サービスをリアルタイムに提供すること

- 「テレマティクス保険」は車載器などから取得した運転データを保険料の算出に活用する

- テレマティクスサービスを活用すれば、事故防止や安全運転意識の向上にもつながる

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.06.16

2022.06.16ペーパードライバー教育にも効果的な、今すぐ実践するべき事故防止策とは?【ゼロから始める安全運転管理】

企業が安全運転指導を行う上で、一つの問題になるのが運転技能の個人差です。特に昨今、運転に...

-

2022.03.28

2022.03.28“ゼロ”から始める安全運転管理 社有車の事故防止を改めて考える【ゼロから始める安全運転管理】

「“ゼロ”から始める安全運転管理」では、事故防止に取り組んでいる安全運転管理者や、これか...

-

2021.10.21

2021.10.21「安全運転管理者」とは何をする仕事? 知っておくべき基礎知識【ゼロから始める安全運転管理】

自動車は私たちの便利な生活を支えてくれるだけでなく、会社が所有する「社有車」として経済活...

-

2021.10.21

2021.10.21意外と知らない社有車の実態 効果的な管理方法を探る【ゼロから始める安全運転管理】

日々の業務を効率的に進めるために役に立つのが社有車。ところで、あなたの会社の社有車は一日...

-

2021.10.21

2021.10.21事故とヒヤリハットが起きやすい状況とは?~事故対策のその前に~【ゼロからはじめる安全運転管理】

安全運転管理者として知っておきたいのが、社有車の運転中に起きた事故や、事故の一歩手前であ...

-

2022.03.23

2022.03.23社有車の事故防止と業務の効率化、両方の実現は可能か?【ゼロから始める安全運転管理】

ここまで安全運転管理者の基礎知識や業務内容、自社で運用する社有車の利用傾向の把握の仕方や...

-

2022.03.23

2022.03.23安全運転の定着に向けて、通信型ドライブレコーダーができることは?【ゼロから始める安全運転管理】

通信型ドライブレコーダーの導入を検討しはじめたAさん。とはいえ、これまで利用したことのな...

-

2022.03.23

2022.03.23「アルコール検知器の義務化」安全運転管理者はどう運用するべきなのか?【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を目指して、社内の仕組みづくりを検討中のAさん。通...

-

2022.03.23

2022.03.23通信型ドライブレコーダーの現場での活用方法を知ろう【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を達成するために通信型ドライブレコーダーの導入を検...

Contact USお問い合わせ・資料請求