ペーパードライバー教育にも効果的な、今すぐ実践するべき事故防止策とは?【ゼロから始める安全運転管理】

企業が安全運転指導を行う上で、一つの問題になるのが運転技能の個人差です。特に昨今、運転に不慣れなペーパードライバーのまま就職する人が少なくありません。

社有車を安全に運転するには、どのように指導するべきでしょうか?キーワードは「4秒あける」と「2回止まる」。事故の大半を占める状況と、それを防ぐ実践方法を紹介しながら、考えていきます。

【この記事はこんな人におすすめ!】

- ペーパードライバーが多く、安全運転指導に課題を感じている人

- 事故の傾向を探り、効果的な施策を検討したい人

講師:楠田悦子

心豊かな暮らしと社会のための移動手段やサービスの高度化、環境を考える活動に取り組む。モビリティビジネス専門誌「LIGARE」創刊編集長を経て2013年に独立。国土交通省のMaaS関連データ検討会、SIP第2期自動運転ピアレビュー委員会などの委員を歴任した。編著に「移動貧困社会からの脱却:免許返納問題で生まれる新たなモビリティ・マーケット」。生徒:Aさん

神戸市内の食品メーカーに勤務。この4月から人事異動で総務部へと配属された。ある日、社内で「安全運転に関する取り組み」の話題が出たことをきっかけにして、ゼロから勉強することに。

前回は、安全運転管理者の業務に「酒気帯びの確認」が義務化されることや、アルコール検知器の活用方法を学んだ。

運転に不慣れな人は増加傾向?

楠田:前々回は通信型ドライブレコーダーの導入事例を紹介して、前回は直近の気になるトピックであるアルコール検知器について紹介しました。今回は、Aさんの会社での困りごとに焦点を当てて考えていこうと思います。

A:ありがとうございます。これまでのご説明で、安全運転教育の重要性や、現場でのマネジメント方法など、多くのヒントをいただきとても参考になりました。

ところで、実はここ数年、少し気になる傾向があります。それは、若手社員の多くが運転に不慣れで、いわゆる「ペーパードライバー」が多いことなんです。

楠田:Aさんの会社は、新卒採用で運転免許の所持を採用の要件にしているんですか?

A:はい、しています。ですが、若手社員に聞いてみると、学生時代に運転免許を取っても、あまり運転しないまま就職している傾向が強まっているなと感じます。

楠田:なるほど。Aさんの会社の場合、営業部門は主に社有車で移動しますから、ペーパードライバーのままなのは不安ですよね。

A:そうなんです。なるべく先輩社員を同行させ、指導しながら若手社員の運転機会を増やすようにしています。幸いにもここ最近事故は起こっていませんが、ヒヤリハットは何度か起きていて、今後大きな事故が発生しないか不安に感じています。

楠田:実際、Aさんが感じるように、ペーパードライバーの増加傾向はさまざまな企業の困りごとだと聞いています。では、今回はそんな人たちが運転するときに、気を付けるべきポイントを説明しましょう。

A:よろしくお願いします。

車両同士の事故は3分の2が「追突」と「出会い頭」

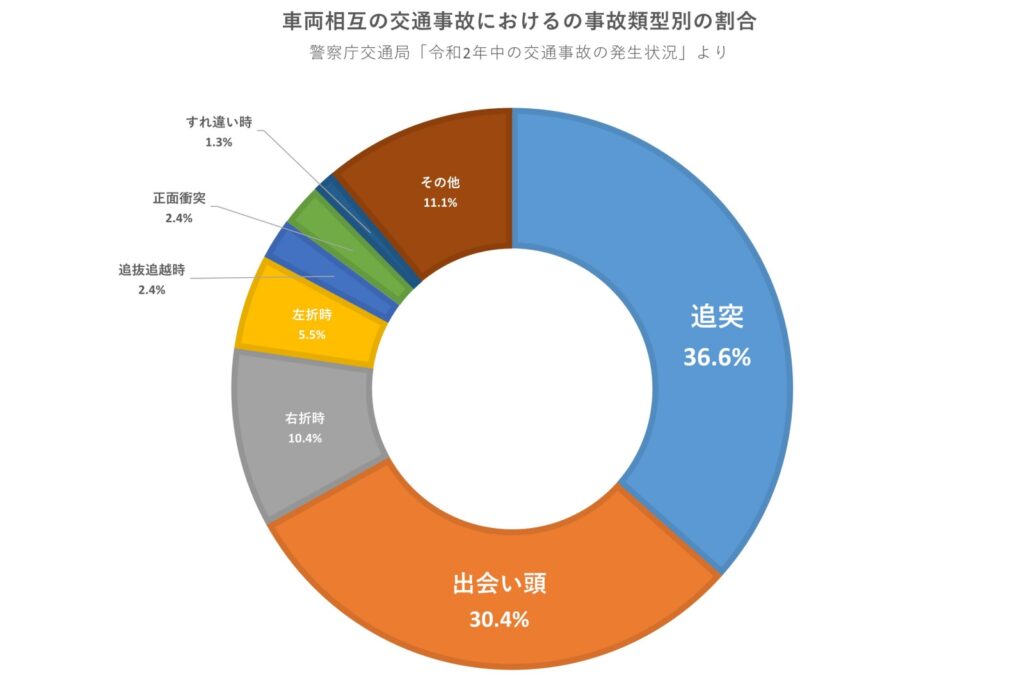

楠田:まずは、交通事故がどんな状況で起きているのか見ていきましょう。警察庁の統計によると、車両相互の交通事故の類型は次のグラフのようになります。これを見てどんなことがわかるでしょうか?

A:「追突」と「出会い頭」の割合が多く、合わせると全体のおよそ3分の2になりますね。

楠田:その通りです。しかも、車両相互の事故は、人対車両や車両単独などを含めた事故全体の8割以上を占めます(※1)。

※1 交通事故件数309,178件のうち、261,209件(84.5%)

参照:警察庁交通局「令和2年中の交通事故の発生状況」

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html

つまり、多くの割合を占める事故状況に応じた対策を取れば、事故の防止や削減に大きな効果があると考えられます。ですから、今回はこの「追突」と「出会い頭」の事故を減らすための施策を説明します。

追突事故を防ぐ「4秒ルール」とは?

楠田:まず「追突」事故を減らすには、適切な車間距離を維持することが重要です。

A:車間距離を保つことは、教習所でも繰り返し教わりますよね。実際の道路に出てみると、さほど意識していない人もいるように思いますが…。

楠田:ブレーキが実際に効き始めるまでの「空走距離」とブレーキが効き始めてクルマが停止するまでの「制動距離」を足して、「停止距離」と言います。この「停止距離」を十分に確保できていないと、当然追突するリスクは高まります。「車は急に止まれない」との言葉がありますが、まさにその通りなんです。

A:ですが「適切な停止距離」と言われても、運転が不慣れなペーパードライバーが距離を把握するのは難しいように思います。

楠田:そこで有効なのが「車間距離を4秒以上とること」です。道路によっては車線を分ける白線で距離を測る方法もありますが、単線の道路などでその方法は使えませんよね。秒数であれば、白線がない道路とか、白線1本あたりの距離などを頭に入れていない場合でも測ることができます。

A:「4秒」とする根拠はなんなのでしょうか?

楠田:さきほどの「停止距離」を、時間軸で考えてみると、前方の車が急停止したのに気づいてブレーキを踏むまでの「認知反応時間」と、ブレーキを踏んでからの「制動時間」に分けることができます。前者にかかる時間と反応が遅れる場合を考慮して2秒、後者を1.4秒と考えて、さらに余裕を見て0.6秒、合わせて4秒という考え方です(※2)。

※2 時速60km、タイヤと道路の摩擦係数を0.63、平均減速度を初速度の1/2とした場合

出典:江上喜朗(2013)『交通事故を7割減らすたった2つの習慣』松永勝也 監修,日本経済新聞出版社

A:この距離を保っていれば、前方の車両が急ブレーキを踏んでも対応しやすいということですね。秒数で前の車との距離を測るのはわかりやすいと思います。

出会い頭の事故を防ぐ「2度停止」とは?

楠田:次は「出会い頭」の事故の防ぎ方です。これには「2度停止」の実践という方法があります。

A:「2度停止」ですか、聞きなれない言葉ですね…。どういう状況を想定しているのでしょうか?

楠田:一時停止の標識や標示がある場所で止まらないのはもちろん道交法違反ですが、実際には、停止していても注意や確認がおろそかになるケースは起こり得ます。また、見通しが悪い交差点だと、停止線より少し前にはみ出して止まり、視界を確保しようとすることもあり得るでしょう。

A:そういう状況は考えられますね。では、「2度停止」は具体的にどのように実践すればいいでしょうか?

楠田:まず停止線の手前でしっかり止まること、これが1段階目です。そして徐行しながら少し前へ進み、見通しのよくなった状況で再度止まる。この2段階で停止すると安全です。

A:なるほど。2段階目の停止を行う過程で、自車の存在を交差する車に知らせることができますし、より広い視界を確保できますね。

「車間距離を4秒以上とること」と「2度停止」、いずれも効果が高そうですし、弊社で実践できている人は少ないと思います。ペーパードライバーはもちろん、運転に慣れている従業員にも教えたい内容ですね。

効果的に安全運転教育を行うには?

A:次は社員教育の面から教えてほしいことがあります。他社の事例などを見ていると、社有車の運転に関して「社内の認定試験に合格すれば運転できる」との規則を定めている企業もあるようです。

ですが、弊社の場合はそうした業務に割ける人員が不足しているのが現状で…。何かいい対策はあるでしょうか?

楠田:例えば、自動車教習所が行う企業向けの運転研修を受講する方法があります。社内認定制度を導入している企業でも、まず外部研修を受ける例もあります。お近くの教習所で企業向けプランがあるか探してみるのもいいのではないでしょうか?

一点留意しておきたいのが、従業員ごとの運転技能にはばらつきがある点です。一斉に同じ講習を受けさせるのも一つの方法ですが、個別に実車を使ってトレーニングするなど、運転習熟度に合わせて対応する方が効果は高いと言えます。

A:やはり実車でのトレーニングが有効なんですね。

楠田:個々の運転技能や傾向をチェックする際に、ドライブレコーダーの映像を活用するのもいいでしょう。通信機能が付いている機種なら、例えば適切な車間距離が維持できていない場合など、危険な兆候をAIが抽出して、「安全運転スコア」として採点することもできます。

安全運転スコアを用いたランニング機能(サンプル)

A:以前「安全運転スコア」 についてはご説明いただきましたよね。個々の運転傾向が把握できるので、効果的なフィードバックができると思っていましたが、確かにペーパードライバー向けの教育に活用する方法もありますね。

楠田:付け加えると、安全運転スコアにもとづいた指導は、運転にある程度慣れている従業員にも有効です。冒頭で、Aさんの会社では添乗指導も行っているとおっしゃっていましたが、指導する側の安全運転意識が高い方が、部下への指導も効果的ですから。

A:教える側の意識も重要になるということですね。ペーパードライバーだけでなく、社有車を運転する全ての従業員が安全運転意識を高められるよう、施策を検討していこうと思います。今回も、詳しく教えていただきありがとうございました。

楠田:こちらこそ、いつも真剣に勉強していただきありがとうございます。Aさんの会社で働く人たちが、安全運転を日々徹底できる方法について、これからも一緒に考えていきましょう!

【今回のまとめ】

- 交通事故(車両相互)のおよそ3分の2が「追突」と「出会い頭」

- 「車間距離を4秒以上とること」で追突の防止を!

- 「二度停止」で出会い頭の衝突防止!

- 通信型ドライブレコーダーのデータは安全運転指導に活用可

- 運転が不慣れでも慣れていても、安全運転を徹底できる仕組みづくりを!

【取材協力】一般社団法人 安全運転推進協会

【参考文献】江上喜朗(2013)『交通事故を7割減らすたった2つの習慣』松永勝也 監修,日本経済新聞出版社

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2022.03.28

2022.03.28“ゼロ”から始める安全運転管理 社有車の事故防止を改めて考える【ゼロから始める安全運転管理】

「“ゼロ”から始める安全運転管理」では、事故防止に取り組んでいる安全運転管理者や、これか...

-

2022.03.23

2022.03.23安全運転の定着に向けて、通信型ドライブレコーダーができることは?【ゼロから始める安全運転管理】

通信型ドライブレコーダーの導入を検討しはじめたAさん。とはいえ、これまで利用したことのな...

-

2021.10.21

2021.10.21意外と知らない社有車の実態 効果的な管理方法を探る【ゼロから始める安全運転管理】

日々の業務を効率的に進めるために役に立つのが社有車。ところで、あなたの会社の社有車は一日...

-

2021.10.21

2021.10.21事故とヒヤリハットが起きやすい状況とは?~事故対策のその前に~【ゼロからはじめる安全運転管理】

安全運転管理者として知っておきたいのが、社有車の運転中に起きた事故や、事故の一歩手前であ...

-

2022.03.23

2022.03.23社有車の事故防止と業務の効率化、両方の実現は可能か?【ゼロから始める安全運転管理】

ここまで安全運転管理者の基礎知識や業務内容、自社で運用する社有車の利用傾向の把握の仕方や...

-

2022.03.23

2022.03.23「アルコール検知器の義務化」安全運転管理者はどう運用するべきなのか?【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を目指して、社内の仕組みづくりを検討中のAさん。通...

-

2022.03.23

2022.03.23通信型ドライブレコーダーの現場での活用方法を知ろう【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を達成するために通信型ドライブレコーダーの導入を検...

Contact USお問い合わせ・資料請求