「アルコール検知器の義務化」安全運転管理者はどう運用するべきなのか?【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を目指して、社内の仕組みづくりを検討中のAさん。通信型ドライブレコーダーの導入に向けて情報収集をする一方で、今年4月から「酒気帯びの有無の確認」が安全運転管理者の業務として義務化されると聞きました。今回は、法改正の内容を整理し、日々の業務で何をしなければならないのか考えていきます。

【この記事はこんな人におすすめ!】

- 2022年4月と10月に義務化される「酒気帯びの有無の確認」について知りたい人

- 社有車の飲酒運転を起こさない仕組みづくりを検討したい人

講師:楠田悦子

心豊かな暮らしと社会のための移動手段やサービスの高度化、環境を考える活動に取り組む。モビリティビジネス専門誌「LIGARE」創刊編集長を経て2013年に独立。国土交通省のMaaS関連データ検討会、SIP第2期自動運転ピアレビュー委員会などの委員を歴任した。編著に「移動貧困社会からの脱却:免許返納問題で生まれる新たなモビリティ・マーケット」。生徒:Aさん

神戸市内の食品メーカーに勤務。この4月から人事異動で総務部へと配属された。ある日、社内で「安全運転に関する取り組み」の話題が出たことをきっかけにして、ゼロから勉強することに。

前回、通信型ドライブレコーダーの導入事例を学び、自社での活用方法を検討した。

4月と10月、それぞれの改正内容とは?

楠田:本日は、前回ご質問いただいたアルコール検知器の導入について説明します。まずは、法改正の内容を整理していきましょう!

A:よろしくお願いします。「義務化される」程度の認識しかないので、まずはどんな内容なのか教えていただけると助かります。

楠田:道路交通法施行規則が改正され、4月と10月に段階的に施行されます。今回の改正は、「安全運転管理者の業務の拡充」という位置づけになります。

A:確か、バスやトラックなどのいわゆる「緑ナンバー」の事業者は、以前から義務化されていましたよね。今回対象となるのは、弊社のような「安全運転管理者の選任が必要な事業者」なんですね。

楠田:はい、その通りです。具体的な改正内容は以下のようになっています。

2022(令和4)年4月1日施行

・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること2022(令和4)年10月1日施行

・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと

・アルコール検知器を常時有効に保持すること

参考:警察庁発表

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

A:4月から義務化されるのは、「目視等で確認」と「酒気帯びの有無について記録」とありますね。

楠田:はい、アルコール検知器の導入が義務化されるのは10月からです。もちろんそれより早く導入しても問題はありませんが、まずはそれぞれの企業に何台必要なのか、実際の業務に照らしながら検討するため、4月からは検知器を使わずに酒気帯びの有無を確認する選択肢もあります。

検知器も無償ではありませんし、検知器メーカーの製造納期も影響しますから、10月までどういうスケジュールで運用するか考えておくといいでしょう。

A:検知器は、求められる仕様などが決まっているのでしょうか?

楠田:警察庁の発表によると、「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」であればいいとのことです。多くの検知器メーカーが加盟している「アルコール検知器協議会(※)」の認定機器から選ぶ方法もありますよ。

※アルコール検知器協議会

https://j-bac.org/

A:検知器にもいろいろ種類があるんですね。事務所で朝礼・終礼を毎日行う企業と、直行直帰が多い企業では、運用の仕方も変わりそうです。弊社の社有車にはどれが最適なのか、検討してみます。

アルコール検知器の製品サンプル

(写真提供:フィガロ技研<左>/タニタ<右>)

意外と知らないアルコールが分解されるまでの時間

楠田:ところでAさん、アルコールの分解にはどれくらいの時間がかかるかご存知ですか?

A:え、言われてみればよく知らないですね。「一晩経てば」くらいの認識でした。

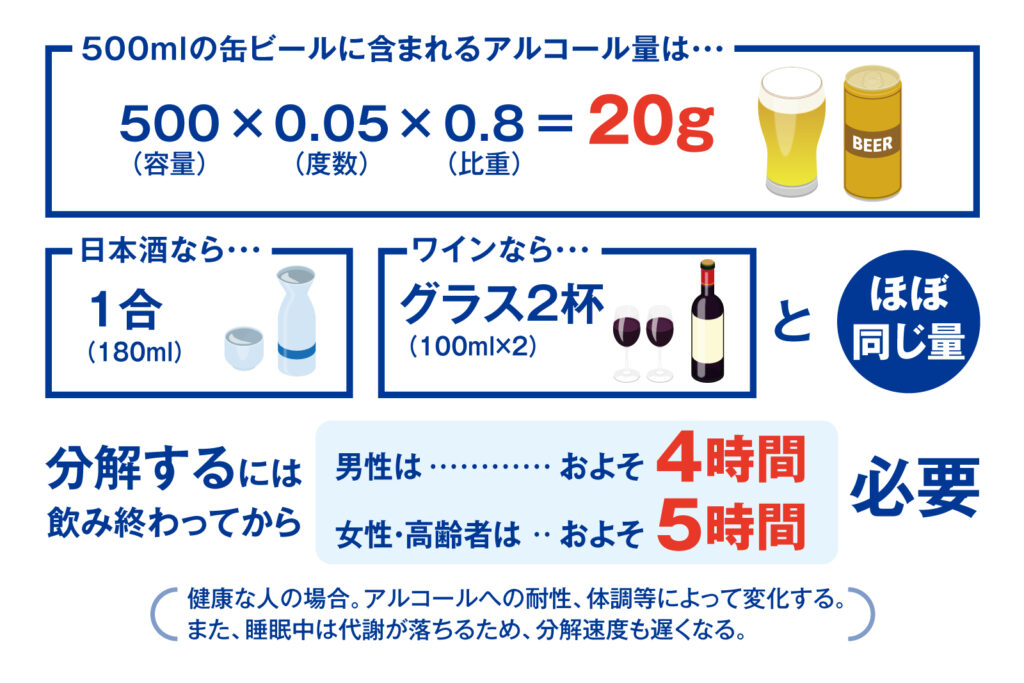

楠田:500mlの缶ビールを例に計算してみましょう。アルコール度数を5%とすると、およそ20g含まれていることになります。ちなみに、日本酒だと1合(180ml)、ワインだとグラス2杯分(120ml×2)とほぼ同じアルコール量です。

楠田:この量を分解するには、健康な人でも4時間ほど必要です。500mlの缶ビールを2本飲むと8時間、3本飲むと12時間と飲酒量が増えればさらに時間がかかりますし、体調が悪い場合や睡眠中は分解する速度が遅くなります。大量に飲んだ翌日は、自覚がなくてもお酒が残っている可能性は大いにあり得るんですよ。

A:そうだったんですね。認識が甘かったです。

楠田:自分が酔っているのを自覚して運転するのはもってのほかですが、飲酒量に関する正しい知識がないと、そういったことも起こり得るということです。気を付けないといけませんね。

A:ドライバーはもちろん、安全運転管理者が正しい知識を学んで啓発するのも重要ですね。しっかり勉強しようと思います。

記録はどんな内容を残すべき?

A:今後やるべきことが少しずつわかってきました。次は、日々の業務の中でどうやってチェックするか考えないといけないですね。

楠田:おっしゃる通りです。では、保存義務がある確認記録には、どのような内容を盛り込むべきなのか、警察庁の通達を見てみましょう。

- 確認者名

- 運転者

- 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等

- 確認の日時

- 確認の方法

・アルコール検知器の使用の有無

・対面でない場合は具体的方法- 酒気帯びの有無

- 指示事項

- その他必要な事項

参考:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」(2021年11月10日)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf

楠田:一つの運用方法として、安全運転管理者の基本業務である「点呼」に盛り込む方法があると思います。例えば、朝礼時に従業員の健康状態の把握と酒気帯びの有無を確認し、書類などに記録する、という運用などが考えられます。

確認するのは「運転前後」である点も留意しておきましょう。先ほどの通達によると、酒気帯びの確認をするのは、「運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了後や退勤時に行うことで足りる※」とあります

※「運転」とは、一連の業務としての運転をいうことから、同号に定める酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前または直後にその都度行われなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了後や退勤時に行うことで足りる。

抜粋:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について」(2021年11月10日)

A:業務開始時にチェックするだけでなく、終了後にもチェックが必要ということですね。

考えておきたい不測の事態「もし検出されたら」

楠田:検知器の導入以後の対応方法もあらかじめ決めておいた方がいいでしょう。考えておくべきなのは、アルコールが検出された場合です。先ほど説明したように、分解できるだけの時間を空けて計測しても、体調不良などが原因で、わずかにお酒が残っている事態が起こり得ます。

A:当たり前の話ですが、アルコールが検出された以上は社有車を運転できませんよね。

楠田:もちろんなのですが、それだと業務の予定が狂ってしまいますよね。例えば午前中に社有車で外出しないといけない場合も多いでしょうから。

A:確かに、「運転するな」とだけ言われても、外出予定を簡単にキャンセルできない場面もあります。外出先によっては公共交通で移動する手段もありますが…。

楠田:ですから、再確認の回数と間隔を決めておくといいでしょう。もし検出されたら、15分、30分と間隔を空けてもう一度計測するルールを設定しておきます。再確認で問題なければ運転できる決まりにしておく、ということですね。

A:業務上の調整が可能なら、朝早くからの外出はなるべく二人以上で行動するのも想定した方がいいかもしれませんね。一方が運転できないなら、もう一方が運転する、とあらかじめ決めておけば、スケジュールの大幅な変更が避けられそうです。

楠田:いずれにしても、きちんと事前にルールを決めておけば、万が一検知されたとしても、管理者も現場も慌てずに対応できます。企業の規模や業務の進め方に応じて検討しておくのをおすすめします。

測定環境も要検討

楠田:そのほかにも検討しておくべきなのが、測定環境です。

A:測定環境ですか。例えば朝礼や終礼をする事務所でやる、というのでは問題があるんですか?

楠田:もちろん、事務所で行うのは一つの方法です。その場合は、緑ナンバーの事業者が行っているように点呼にチェックする立場の人が立ち合うのが基本になるでしょう。ただ、先ほどAさんがおっしゃっていたように、直行直帰が多い場合は、それだと対応しきれませんよね。

A:確かにそうですね。結果的に、出張時などの確認がおろそかになってしまう可能性もあります。その場合は出先で測定して、結果を報告した方がいいんですよね?

楠田:もちろん、事務所で行うのは一つの方法です。その場合は、緑ナンバーの事業者が行っているように点呼にチェックする立場の人が立ち合うのが基本になるでしょう。ただ、先ほどAさんがおっしゃっていたように、直行直帰が多い場合は、それだと対応しきれませんよね。

A:確かにそうですね。結果的に、出張時などの確認がおろそかになってしまう可能性もあります。その場合は出先で測定して、結果を報告した方がいいんですよね?

楠田:現状はそういう運用になると思います。例えば、Web会議システムで対面に近い環境を作って計測するなどが考えられますね。ただ、従業員の数が多い場合は一人ずつチェックするのは大変です。その場合、アルコール検知器と併せて、測定している映像を記録できる管理ソフトを導入する方法などもあります。

A:先ほどの警察庁の通達だと、「対面でない場合は具体的方法」を記録する必要がありましたし、この点もあらかじめ決めておくポイントですね。

楠田:あいまいなルールで運用していると、最悪の場合は不正な検査につながってしまうかもしれません。ごく一部ではありますが、悪質なものだと「替え玉」検査を行った事例も過去にあるそうです。不可抗力も含めて、「もしかしたらそんな事態が起きるかもしれない」と想定して、測定環境を検討しておくに越したことはありません。

目的は「従業員の身の安全を守ること」

A:今回も詳しくご説明いただき、ありがとうございました。企業の規模や業務内容に応じて適切な運用は変わると思うので、まず4月からは始業・終業時の点呼を徹底して、10月から始まる検知器の義務化に向けた最適な運用方法を検討していきます。

楠田:酒気帯び運転の有無を確認するのは、あくまで従業員が安全運転をするためのチェック項目の一つです。検知器の測定結果に加えて、疲れや病気の可能性など、いろいろ総合的に見て、運転していいか判断する必要があります。検知器で測定して記録を残すのが目的化しないように運用していきましょう。

A:現場からすると監視が強化されたと感じるかもしれませんが、そうではなくて従業員の身の安全を守るために行う業務なんですね。

【取材協力(順不同):フィガロ技研株式会社・株式会社タニタ】

【今回のまとめ】

- 酒気帯び確認の義務化は2022年4月と10月からの2段階

- アルコール検知器の導入義務は10月から

- 記録は8項目、1年間保存する必要あり

- 検出されたときの対応や測定環境など、不測の事態を想定した運用を

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2021.10.21

2021.10.21「安全運転管理者」とは何をする仕事? 知っておくべき基礎知識【ゼロから始める安全運転管理】

自動車は私たちの便利な生活を支えてくれるだけでなく、会社が所有する「社有車」として経済活...

-

2021.10.21

2021.10.21意外と知らない社有車の実態 効果的な管理方法を探る【ゼロから始める安全運転管理】

日々の業務を効率的に進めるために役に立つのが社有車。ところで、あなたの会社の社有車は一日...

-

2021.10.21

2021.10.21事故とヒヤリハットが起きやすい状況とは?~事故対策のその前に~【ゼロからはじめる安全運転管理】

安全運転管理者として知っておきたいのが、社有車の運転中に起きた事故や、事故の一歩手前であ...

-

2022.03.23

2022.03.23社有車の事故防止と業務の効率化、両方の実現は可能か?【ゼロから始める安全運転管理】

ここまで安全運転管理者の基礎知識や業務内容、自社で運用する社有車の利用傾向の把握の仕方や...

-

2022.03.23

2022.03.23安全運転の定着に向けて、通信型ドライブレコーダーができることは?【ゼロから始める安全運転管理】

通信型ドライブレコーダーの導入を検討しはじめたAさん。とはいえ、これまで利用したことのな...

-

2022.03.23

2022.03.23通信型ドライブレコーダーの現場での活用方法を知ろう【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を達成するために通信型ドライブレコーダーの導入を検...

-

2022.03.28

2022.03.28“ゼロ”から始める安全運転管理 社有車の事故防止を改めて考える【ゼロから始める安全運転管理】

「“ゼロ”から始める安全運転管理」では、事故防止に取り組んでいる安全運転管理者や、これか...

Contact USお問い合わせ・資料請求