通信型ドライブレコーダーの現場での活用方法を知ろう【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を達成するために通信型ドライブレコーダーの導入を検討するAさん。前回はどんな機能があるのか知識は付いてきましたが、さらに理解を深めたい様子です。そこで、今回は通信型ドライブレコーダーが現場でどのように使われているのか、実際の導入事例を紹介します。日々の業務で実践し、継続的に運用するためのヒントを探っていきます。

【この記事はこんな人におすすめ!】

- ドライブレコーダーの導入を検討中の人

- 社内の事故防止や安全運転教育の具体的な方法を知りたい人

講師:楠田悦子

心豊かな暮らしと社会のための移動手段やサービスの高度化、環境を考える活動に取り組む。モビリティビジネス専門誌「LIGARE」創刊編集長を経て2013年に独立。国土交通省のMaaS関連データ検討会、SIP第2期自動運転ピアレビュー委員会などの委員を歴任した。編著に「移動貧困社会からの脱却:免許返納問題で生まれる新たなモビリティ・マーケット」。生徒:Aさん

神戸市内の食品メーカーに勤務。この4月から人事異動で総務部へと配属された。ある日、社内で「安全運転に関する取り組み」の話題が出たことをきっかけにして、ゼロから勉強することに。

前回、通信型ドライブレコーダーにはどんな機能があるのか振り返ったところ。

継続できる仕組みづくりを目指して

楠田:前回は、通信型ドライブレコーダーの特徴的な機能を紹介しました。今回は、Aさんからリクエストしてもらった、「現場ではどう活用しているのか」についてお話ししたいと思います。

A:よろしくお願いします。新しい設備を導入する場合、社内でプレゼンする必要がありますから、なるべく実践的な利用法を知りたいと思っていたんです。

楠田:承知しました!では、通信型ドライブレコーダーを日々の業務の中でどのように活用しているのか、業務に導入している企業の事例を見てみましょう。

A:弊社も主に営業活動で社有車を使用していますから、T社の事例は参考になりそうですね!

楠田:T社が通信型ドライブレコーダーを導入した理由は、社有車の事故や違反を防ぐためです。ただ、以前もお話しした通り、設備を導入するだけで事故がなくなるわけではありません。T社でも、新入社員は自動車教習所の講習を受けたり、各営業所の管理者による添乗指導を受けたりする規則があります。事故を減らすためのさまざまな取り組みを行っている点は留意しておいてください。

A:はい。これまでのご説明を受けて、安全運転を実現するためには、会社の実情に合った仕組みを継続して運用することが重要だと理解しています。T社の場合は、事故や違反を防止する一つの手段が、通信型ドライブレコーダーの導入だったというわけですね。

現場と管理者、双方の効率化を実現するには?

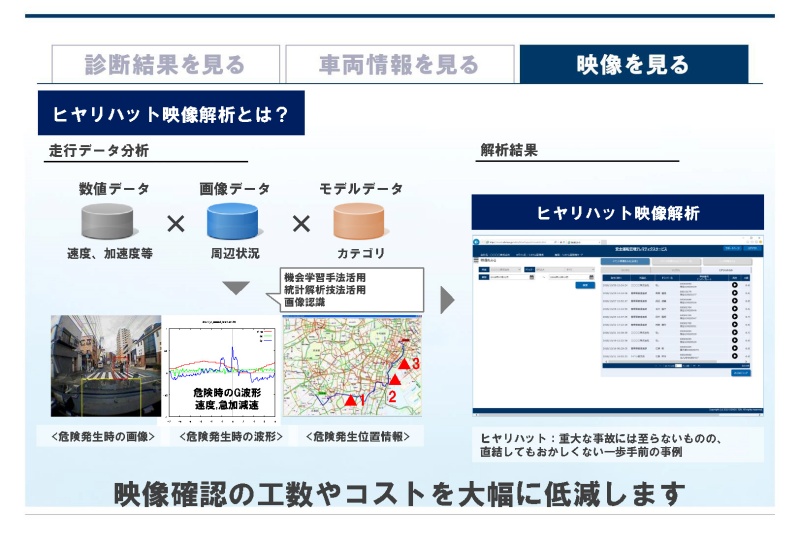

楠田:それでは具体的な中身を見ていきましょう。まずT社が通信型ドライブレコーダーで注目したのは、事故やヒヤリハットの発生時に迅速な対応ができる機能です。

A:以前教えていただいた「ヒヤリハット映像解析」のことですね。

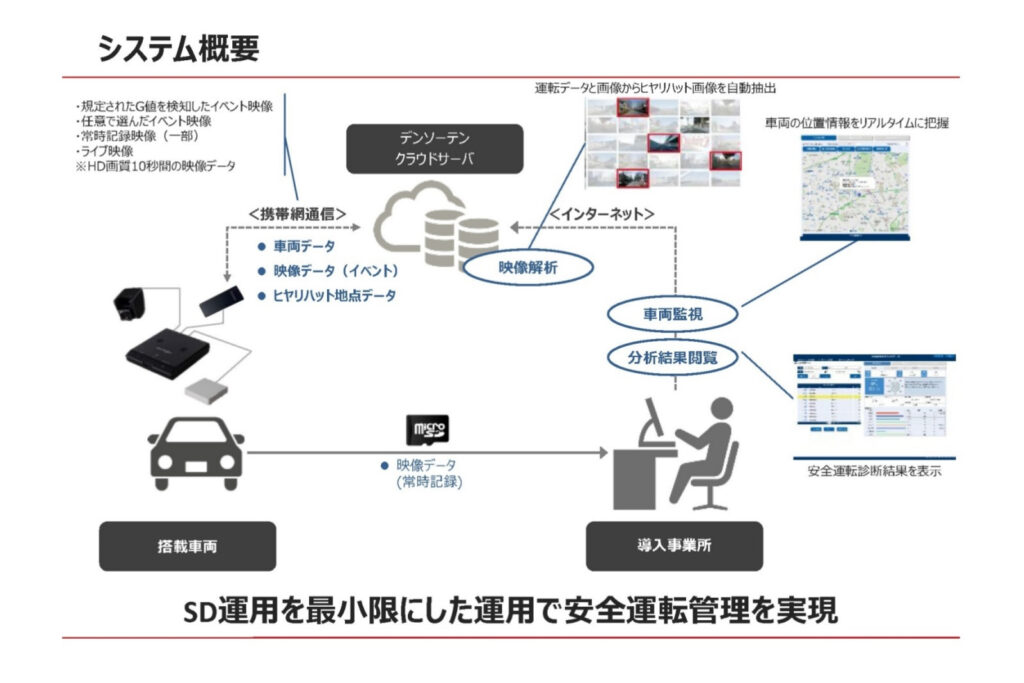

楠田:はい、通信機能を持たないドライブレコーダーの場合、車載器に挿入したSDカードなどの記憶媒体を回収しないと映像の確認ができませんから、どうしてもまとめてチェックする運用になりがちです。

一方、通信型の場合はSDカードの映像確認だけでなく、事故やヒヤリハット映像などをクラウドサーバーに集約できます。事務所にいる管理者は簡単かつ迅速に現場の映像を確認できますから、業務の効率化につながりますよね。また、それらの情報を他のドライバーに共有すれば注意喚起になりますし、万が一事故が発生した場合もすぐに対応できます。

通信型ドライブレコーダーのシステム概要

ヒヤリハット映像解析

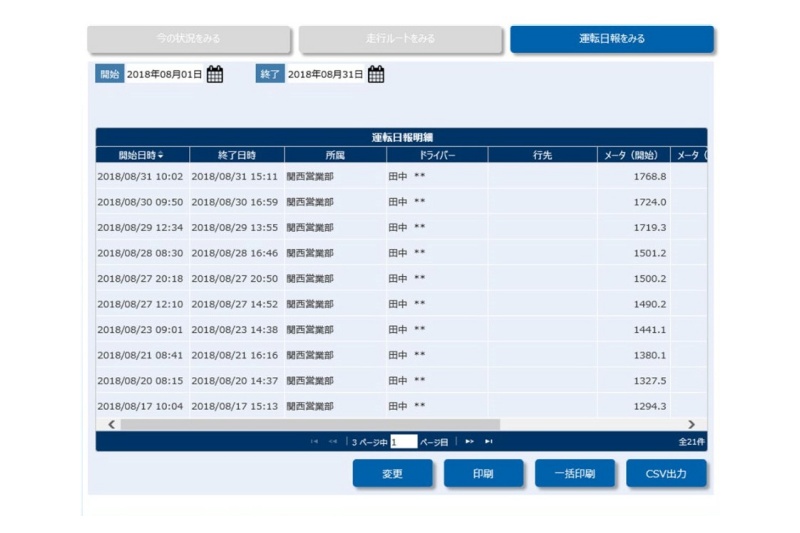

A:現場と管理者の両方が業務負担を軽減できるのはうれしいですね。効率化という面では、これまで運転日報の自動化についても何度か教えていただきましたよね。

楠田:運転日報を紙で回覧している事業者はいまだに多いのが現状です。そこで、通信型ドライブレコーダーで取得した運転記録をもとに自動で作成できれば、業務の効率化が達成できますよね。

さらにT社の場合は、従業員の勤怠管理システムと運転日報を連動させて運用しています。非常に複雑なカスタマイズをする必要があると聞いていますが、両者が連動しているとさまざまなメリットがあります。例えば、退勤したはずの社員が夜間や休日に運転していないか確認できるようになり、私的利用の制限やサービス残業の削減につなげることが可能です。

A:弊社は社有車の管理を総務部が行っているので、T社の運転業務と勤務時間を合わせてチェックする仕組みは、とても効果がありそうですね。

運転日報のサンプル画面

楠田:また、運転日報を自動化するには、走行前に免許証を車載端末にかざせばOKです。もしAさんの会社で運転日報のほかに、社有車の持ち出し記録を紙の台帳で管理しているようでしたら、その手間も削減できると思います。

A:弊社の社有車は営業用が主ですが、役員送迎に使う車両も一部あって、そちらは別の台帳で管理しています。基本的に誰がいつ乗ったかを記録しているだけなので、日報の自動化で効率化できそうです。

安全運転スコアはどう活用できるのか?

A:次は、録画した運転データの活用方法について教えていただけますか?

楠田:運転データはさまざまな活用方法がありますが、T社の場合は安全運転教育に活用しています。前回、「安全運転スコア」のランキング機能を紹介しましたよね?

ランキング機能のサンプル画面

A:はい、覚えています。現場ではどのように安全運転教育に活用しているのでしょうか?

楠田:前回のおさらいですが、この機能は急加速や急ブレーキなどの危険な挙動、一時停止や制限速度などの違反の有無、車間距離など、事故につながりやすい運転行動をスコアに反映するものです。

A:前回ご説明いただいたとき、ドライバーごとの診断結果が出せる点がいいなと思いました。例えば、車間距離が短い傾向の社員に具体的な注意喚起ができますから。

楠田:T社の場合、特にスコアの低かった従業員とその上司に改善指導を行っているそうですよ。

A:当人だけでなく上司も一緒に注意されるんですか!その時間だけ本来の営業活動にも支障が出るでしょうから、本気で改善しようと考えられますね。

楠田:実際にT社の事例では、急加速や急減速などの危険挙動を月に10回以上起こしていた社員が、ランキング機能をもとにした指導を開始した2カ月後には5回程度にまで減少したそうです。

A:2カ月で半分以下になったのですか!それは大きな効果が出ていますね。運転スコアもそうですが、違反回数の減少が成果として見えると、管理側も導入効果を測りやすいですね。

企業の実状に合った取り組みを

楠田:今回はT社の事例を紹介しましたが、通信型ドライブレコーダーの活用方法は企業の数だけ存在すると言えるでしょう。例えば、先ほどの安全運転スコアのランキング機能を人事評価に利用できます。

A:確かに、無事故を継続できればプラス評価、本人の過失が大きい事故を起こしたり、指導しても改善できなかったりしたらマイナス評価、なんてやり方が考えられますね。

楠田:自動車に関する技術の進歩や、道路交通法など関連法の改正など、世の中の流れもどんどん変わっていきます。一つのやり方に固執しない柔軟な仕組みづくりも求められるでしょうね。

A:その通りだと思います。今ちょうど道路交通法の改正の話が出ましたが、今年からアルコール検知器を各事業者が導入しなければならないと聞きました。具体的にどういう法改正で、どういう対応をしていけばいいのか気になっています。

楠田:確かに、気になるテーマですよね。では次回は、飲酒運転やアルコール検知器についてご説明しましょう!

A:よろしくお願いします!今回もためになるお話、ありがとうございました。

【今回のまとめ】

- 通信型ドライブレコーダーの導入は、事故防止や安全運転の一つの手段

- 運転データをクラウドへ。映像確認にかかる手間を大幅に削減

- 運転日報の電子化で、現場も管理者も効率的に

- 安全運転スコアは、社員教育に有効活用できる

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2021.10.21

2021.10.21「安全運転管理者」とは何をする仕事? 知っておくべき基礎知識【ゼロから始める安全運転管理】

自動車は私たちの便利な生活を支えてくれるだけでなく、会社が所有する「社有車」として経済活...

-

2021.10.21

2021.10.21意外と知らない社有車の実態 効果的な管理方法を探る【ゼロから始める安全運転管理】

日々の業務を効率的に進めるために役に立つのが社有車。ところで、あなたの会社の社有車は一日...

-

2021.10.21

2021.10.21事故とヒヤリハットが起きやすい状況とは?~事故対策のその前に~【ゼロからはじめる安全運転管理】

安全運転管理者として知っておきたいのが、社有車の運転中に起きた事故や、事故の一歩手前であ...

-

2022.03.23

2022.03.23社有車の事故防止と業務の効率化、両方の実現は可能か?【ゼロから始める安全運転管理】

ここまで安全運転管理者の基礎知識や業務内容、自社で運用する社有車の利用傾向の把握の仕方や...

-

2022.03.23

2022.03.23安全運転の定着に向けて、通信型ドライブレコーダーができることは?【ゼロから始める安全運転管理】

通信型ドライブレコーダーの導入を検討しはじめたAさん。とはいえ、これまで利用したことのな...

-

2022.03.23

2022.03.23「アルコール検知器の義務化」安全運転管理者はどう運用するべきなのか?【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を目指して、社内の仕組みづくりを検討中のAさん。通...

-

2022.03.23

2022.03.23通信型ドライブレコーダーの現場での活用方法を知ろう【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を達成するために通信型ドライブレコーダーの導入を検...

-

2022.06.16

2022.06.16ペーパードライバー教育にも効果的な、今すぐ実践するべき事故防止策とは?【ゼロから始める安全運転管理】

企業が安全運転指導を行う上で、一つの問題になるのが運転技能の個人差です。特に昨今、運転に...

-

2022.07.01

2022.07.01「テレマティクスって何?」情報サービスを生かした事故防止について解説【ゼロから始める安全運転管理】

社有車の任意保険を検討する際、「テレマティクス」という用語を耳にする機会が増えたのではな...

Contact USお問い合わせ・資料請求