安全運転の定着に向けて、通信型ドライブレコーダーができることは?【ゼロから始める安全運転管理】

通信型ドライブレコーダーの導入を検討しはじめたAさん。とはいえ、これまで利用したことのない設備ですから調べることはたくさんあります。まずは、どんな機能があるのか整理することにしました。重要なのは、「導入すればすぐ事故が減る」わけではないこと。「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を実現するために必要な機能について考えていきます。

【この記事はこんな人におすすめ!】

- 通信型ドライブレコーダーで何ができるのか、なるべく手軽に知りたい人

- ここまで挙げた機能に加え、さらにどんな機能があるのか知りたい人

講師:楠田悦子

心豊かな暮らしと社会のための移動手段やサービスの高度化、環境を考える活動に取り組む。モビリティビジネス専門誌「LIGARE」創刊編集長を経て2013年に独立。国土交通省のMaaS関連データ検討会、SIP第2期自動運転ピアレビュー委員会などの委員を歴任した。編著に「移動貧困社会からの脱却:免許返納問題で生まれる新たなモビリティ・マーケット」。生徒:Aさん

神戸市内の食品メーカーに勤務。この4月から人事異動で総務部へと配属された。ある日、社内で「安全運転に関する取り組み」の話題が出たことをきっかけにして、ゼロから勉強することに。

通信型ドライブレコーダーの導入を検討しはじめ、機能の詳細を調べながら具体的な活用方法を考えている。

安全運転教育のポイントは「自分事」にすること!?

楠田:さて、前回のお話では、Aさんの会社で通信型ドライブレコーダーの導入を検討するとのことでしたね。

A:はい、まず私が所属している総務部内で提案してみたところ、好感触でした。社有車の事故防止を目指した具体策をちょうど検討しているところでしたから。次の段階では、社内稟議にかけて承認してもらわないといけません。予算を算出する必要がありますが、まずは通信型ドライブレコーダーを導入することで何ができるのか整理しておきたいなと考えています。

楠田:了解しました。では、これまで紹介した機能以外で、Aさんの会社の実情に合ったものを重点的に紹介していきましょうか。

改めて伺いますが、通信型ドライブレコーダーを導入する目的は、御社で何を実現したいからですか?

A:「社有車の事故防止」と「業務の効率化」です。事故防止については、今まで現場任せにしていた反省があるので、管理部門としてしっかりマネジメントできるようにしたいと考えています。

楠田:ではまず「社有車の事故防止」について現状を整理しましょう。Aさんの会社では主に社有車を運転するのは営業部門の方でしたよね。管理部門のAさんが運転業務をする機会はそう多くはないでしょうし、営業部門の方が普段どんな運転をしているのか細かく把握するのは一苦労だと思います。

そう考えると、やはり客観的なデータに基づいた指導教育ができた方がいいですよね。例えば、通信型ドライブレコーダーから取得した運転データを分析し、点数化する機能などがありますよ。

ランキング機能のサンプル画面

A:確かに点数化されるとわかりやすいです。しかも、個別のドライバーごとに細かい診断結果が出せるのもいいですね。ところで少し疑問に思ったのですが、このスコアはどんな項目を基に算出しているんですか?

楠田:例えば、急加速や急ブレーキ、急ハンドルなどを検出し、点数化しています。そのほか、適切な車間距離を保っているか、一時停止や制限速度などの違反をしていないかなど、事故につながりやすい行動もスコアに反映できます。

A:これを利用すれば、例えば車間距離が短い傾向にある社員がいた場合でも、具体的な注意喚起ができそうですね。その方が教える側も教わる側もわかりやすいですし、指導すべきポイントが明確なので、漠然と「気を付けろ」と言うよりも効果的な気がします。

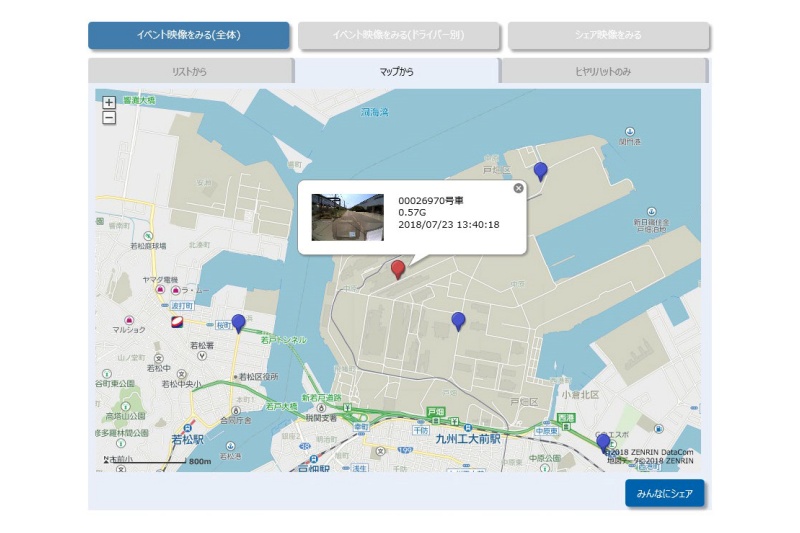

楠田:そのほか、運転データから抽出したヒヤリハットの発生地点を地図上に表示する「ヒヤリハットマップ」という機能があります。時間帯や要因別に分類して表示することが可能で、安全運転教育に活用することもできるでしょう。

ヒヤリハットマップの画面サンプル

A:危険が潜む場所が可視化されると、注意喚起もしやすいですね。

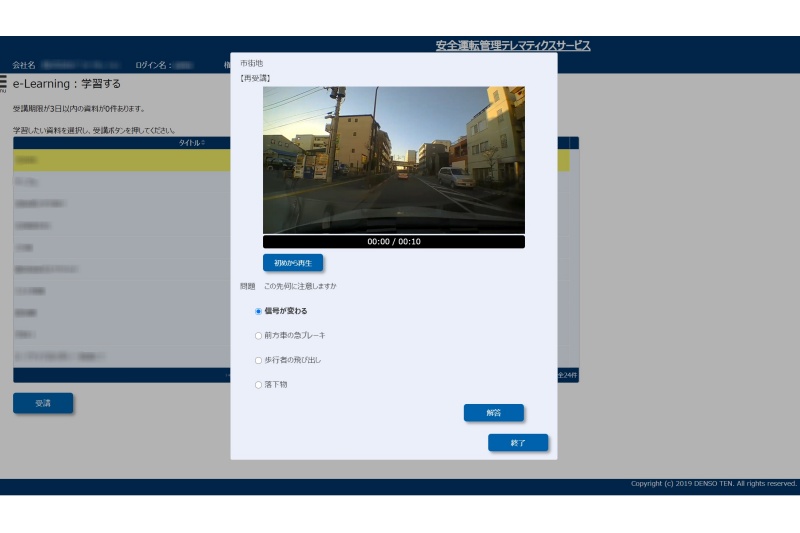

楠田:指導や教育のための機能としては、以前説明したことのある「eラーニング」機能もあります。収集した運転データからAIが自動でヒヤリハット映像を抽出して、クイズ形式の教育資料を作成することができます。

A:映像を使った教育資料は効果がありそうですね。例えば、同僚が起こしたヒヤリハットの映像を見たら、自分も同じ状況になりうるのだと緊張感をもって考えることができそうです。

「e-Learning」画面サンプル

通信型のメリットを生かして効率的な運用を

楠田:もう一つの達成したい目標は「業務効率化」ですよね。

A:はい、以前は「運転日報の自動化」を紹介していただきました(※)。そのほかにも効率化につながる点があればぜひ教えてください。

https://www.denso-ten.com/jp/offseg/knowledge/post002/

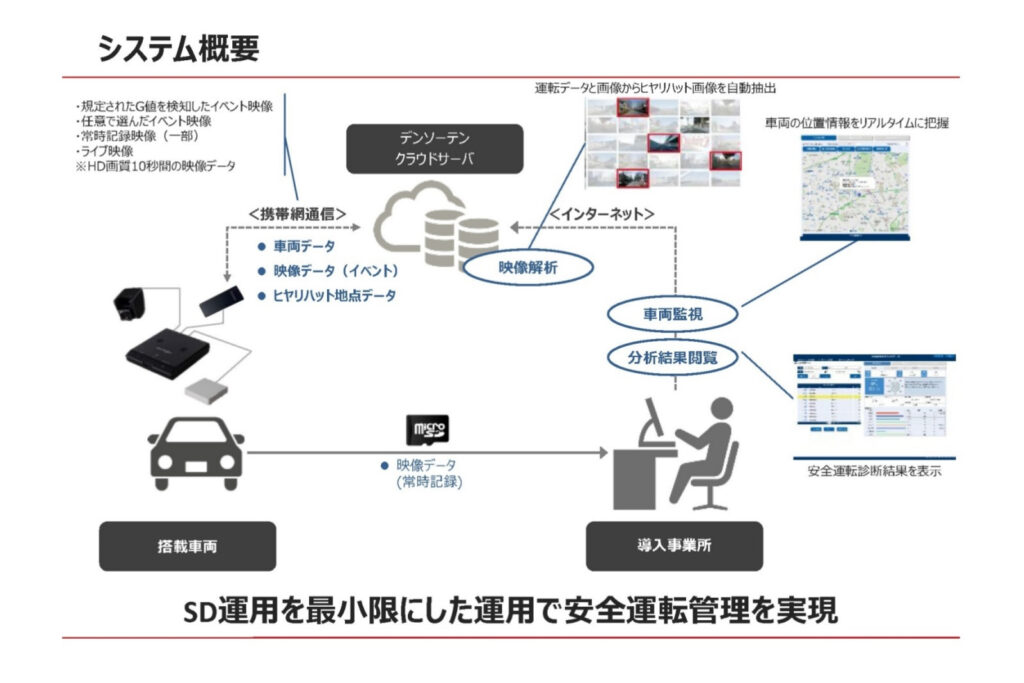

楠田:通信型のメリットとして、映像の管理がしやすい点があります。従来は車載器に挿入したSDカードへ運転映像を記録していましたが、通信型ドライブレコーダーならクラウド上にも運転データやヒヤリハット映像などが保存されます。運転後に毎回SDカードを抜いて映像を確認する、なんて手間を省けるようになりました。

通信型ドライブレコーダーのシステム概要

A:弊社で運用している社有車は10台程度で決して多くはないですが、それでも全ての運転映像をくまなくチェックするのは難しいかもしれません。あらかじめ危険なシーンのみ抜粋してチェックできるのであれば、管理側にとって大きな時間短縮になりそうですね。

そのほか、営業現場でも役立ちそうな機能はあるでしょうか?

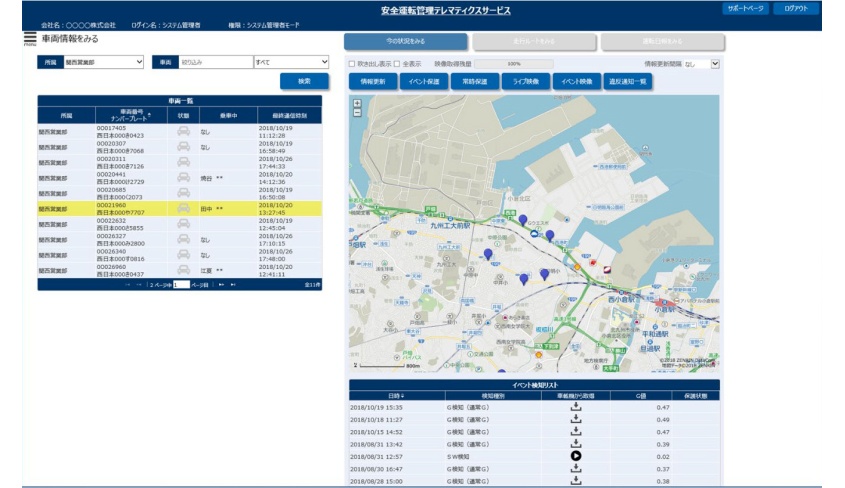

楠田:例えば、現在位置や走行ルートの確認も可能です。そう聞くと、運送業やタクシーの配車向けの機能のように思われるかもしれませんが、営業現場でも有効に活用できるのではないでしょうか。

車両情報の画面サンプル

A:車両の位置がわかれば急な予定変更があっても対応しやすいですし、効率的な巡回ルートを検討するのにも使えそうですね。確かに管理部門だけでなく、営業部門でマネジメントする人にも活用しやすい機能ですね。

設備導入は目的ではなく手段

A:ご説明を受けて、通信型ドライブレコーダーへの理解がますます深まったように思います。以前も楠田さんがおっしゃっていましたが、最新の設備を導入してすぐ事故がなくなるわけではないと改めて感じました。社員の運転行動に焦点を当てるだけでなく、収集したデータを分析して、どう活用していくかを考えていかないといけませんね。

楠田:おっしゃる通りです。社内で仕組み化して、運用し続けることが大切です。ひとたび事故を起こせば、会社の信頼を損なうだけではなく、従業員の身の安全も脅かされるのですから、社内で一丸となって安全運転に取り組む環境づくりを目指していきたいですね。

A:今回も丁寧なご説明ありがとうございました。実は今回のご説明を受けて、もう少し知りたいことが出てきまして…。実際に現場ではどんな活用をしているのか、教えてもらうことは可能でしょうか?

楠田:承知しました。次回は実際の利用シーンを交えながら、活用方法を整理していきましょう!

【今回のまとめ】

- 安全運転を点数化することで、効果的な指導教育が可能!

- 社内で起きたヒヤリハットを安全運転教育に活用できる!

- 通信機能を生かして、管理部門も営業部門も効率的に!

Contact USお問い合わせ・資料請求

Offsegで、社用車の運行管理と安全運転管理をスマートに。日々の管理業務の手間を省きつつ、安全運転管理を強化します。

こちらの記事もおすすめ

-

2021.10.21

2021.10.21「安全運転管理者」とは何をする仕事? 知っておくべき基礎知識【ゼロから始める安全運転管理】

自動車は私たちの便利な生活を支えてくれるだけでなく、会社が所有する「社有車」として経済活...

-

2021.10.21

2021.10.21意外と知らない社有車の実態 効果的な管理方法を探る【ゼロから始める安全運転管理】

日々の業務を効率的に進めるために役に立つのが社有車。ところで、あなたの会社の社有車は一日...

-

2021.10.21

2021.10.21事故とヒヤリハットが起きやすい状況とは?~事故対策のその前に~【ゼロからはじめる安全運転管理】

安全運転管理者として知っておきたいのが、社有車の運転中に起きた事故や、事故の一歩手前であ...

-

2022.03.23

2022.03.23社有車の事故防止と業務の効率化、両方の実現は可能か?【ゼロから始める安全運転管理】

ここまで安全運転管理者の基礎知識や業務内容、自社で運用する社有車の利用傾向の把握の仕方や...

-

2022.03.23

2022.03.23安全運転の定着に向けて、通信型ドライブレコーダーができることは?【ゼロから始める安全運転管理】

通信型ドライブレコーダーの導入を検討しはじめたAさん。とはいえ、これまで利用したことのな...

-

2022.03.23

2022.03.23通信型ドライブレコーダーの現場での活用方法を知ろう【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を達成するために通信型ドライブレコーダーの導入を検...

-

2022.03.23

2022.03.23「アルコール検知器の義務化」安全運転管理者はどう運用するべきなのか?【ゼロから始める安全運転管理】

「社有車の事故防止」と「業務の効率化」を目指して、社内の仕組みづくりを検討中のAさん。通...

-

2022.06.16

2022.06.16ペーパードライバー教育にも効果的な、今すぐ実践するべき事故防止策とは?【ゼロから始める安全運転管理】

企業が安全運転指導を行う上で、一つの問題になるのが運転技能の個人差です。特に昨今、運転に...

-

2022.07.01

2022.07.01「テレマティクスって何?」情報サービスを生かした事故防止について解説【ゼロから始める安全運転管理】

社有車の任意保険を検討する際、「テレマティクス」という用語を耳にする機会が増えたのではな...

Contact USお問い合わせ・資料請求